栄養

3.25 消化管障害における栄養療法の戦略 —— 消化性潰瘍、炎症性腸疾患、過敏性腸症候群への対応と再発予防

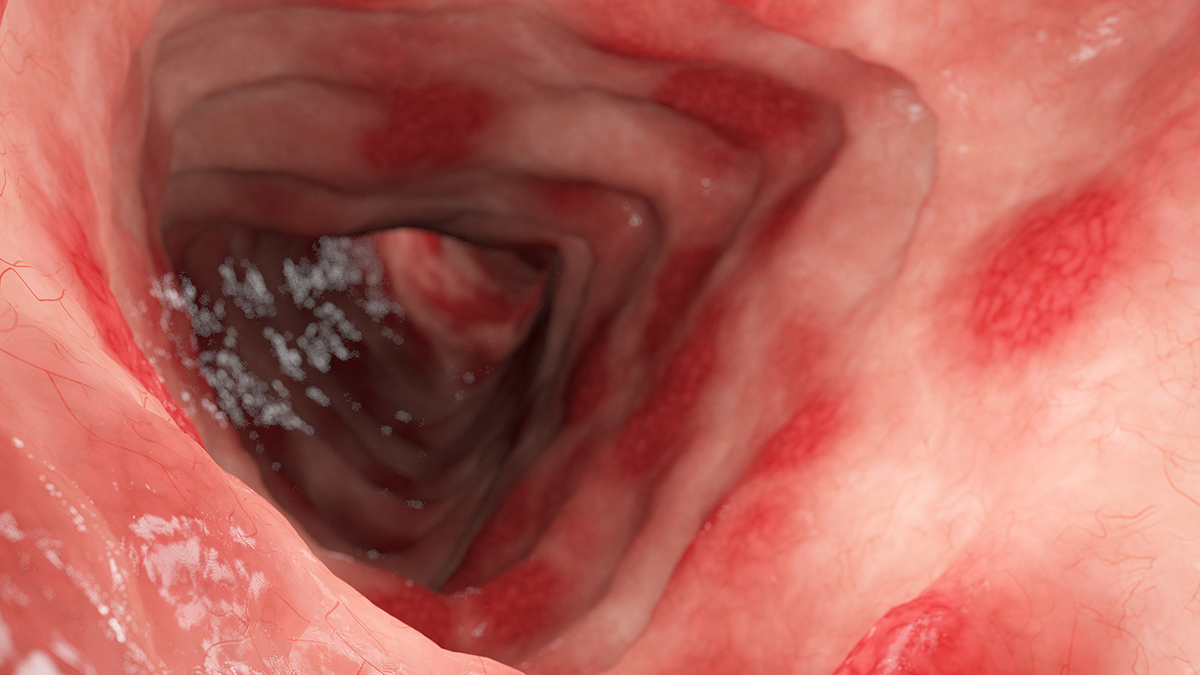

⑴消化器疾患と栄養の相互作用胃や腸の疾患、特に消化性潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)、潰瘍性大腸炎(UC)※下記画像、クローン病(CD)、過敏性腸症候群(IBS)などの消化管障害では、炎症やバリア機能…

栄養

3.24 腸内細菌と全身のつながり ——腸内細菌叢は「第二の脳」として全身の健康に影響する

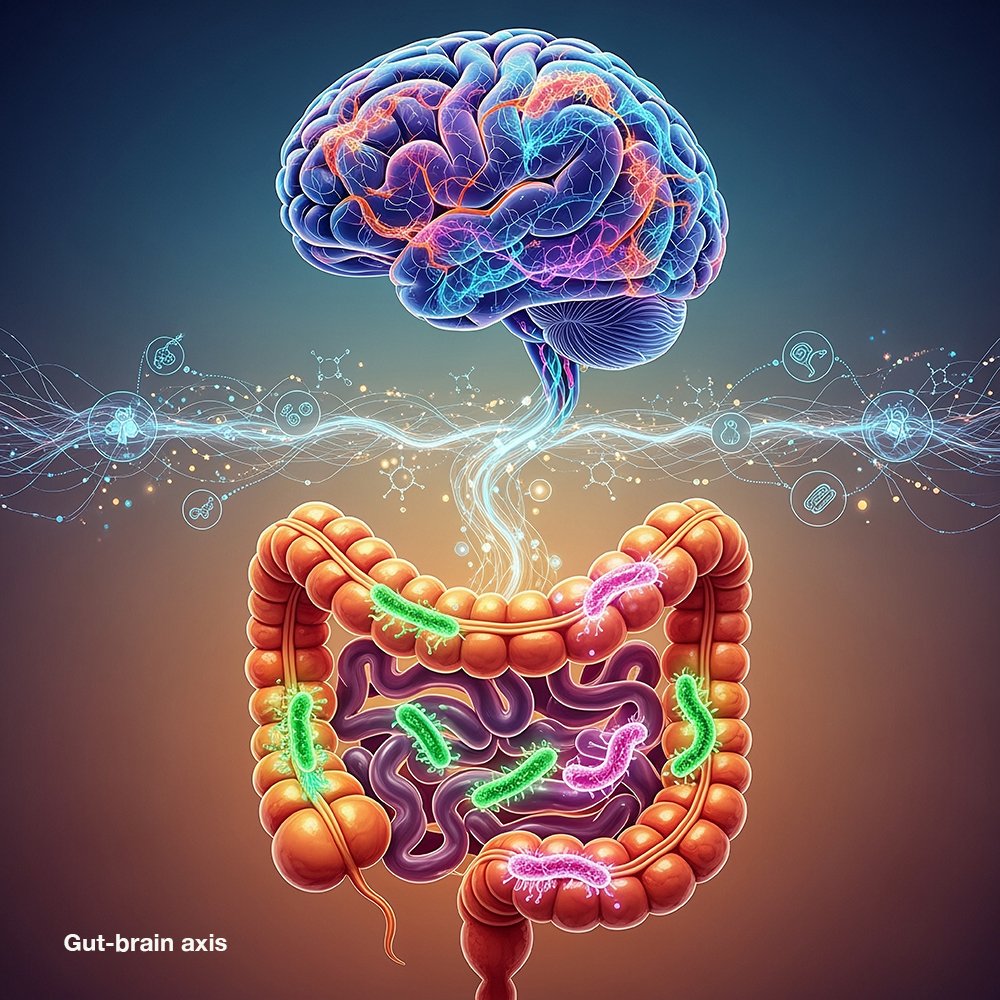

⑴ヒト腸内細菌叢の重要性ヒトの腸内には、およそ100兆個以上、1,000種類以上の細菌が生息しているとされ、これを総称して「腸内細菌叢(intestinalmicrobiota)」と呼びます。[…

栄養

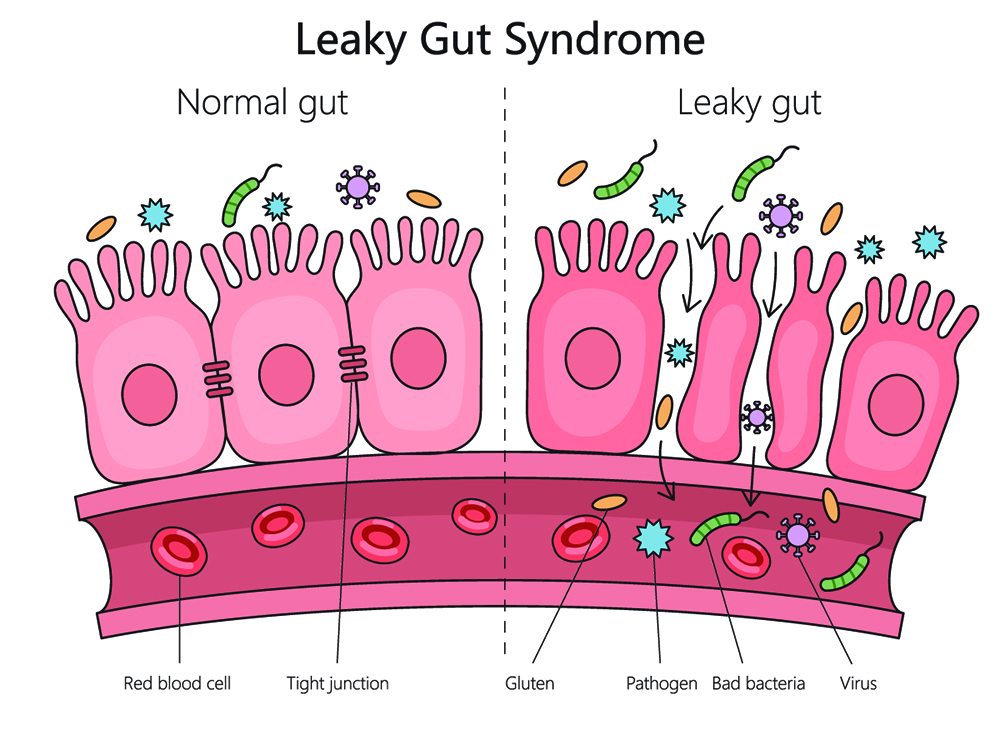

3.23 消化管バリアと免疫 ——腸の透過性と免疫機能は、全身の健康を左右する

明けましておめでとうございます。「FollowthatDream」。年末にそうメッセージを贈らせていただきました。大きな夢を叶えるために必要なのは、魔法のような一発逆転ではなく、地味でも確実…

栄養

3.22 脂肪・胆汁・膵酵素と吸収 ——脂溶性ビタミンや必須脂肪酸の吸収には、胆汁と膵酵素が不可欠

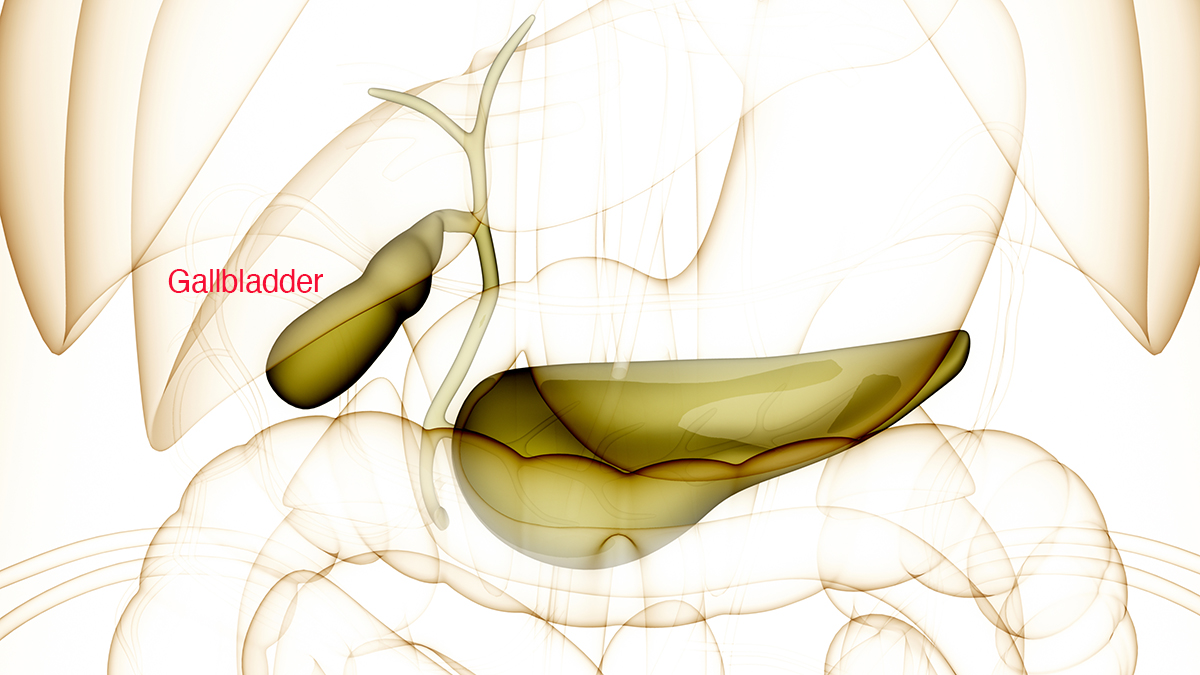

⑴脂肪の消化と胆汁の役割食事に含まれる脂質は、十二指腸で胆嚢から分泌される胆汁によって乳化されることで、小腸での消化・吸収が可能になります。胆汁には胆汁酸(bileacids)が含まれており、…

栄養

3.21 胃酸とミネラル吸収 ——胃酸の分泌低下は、鉄・カルシウム・亜鉛・マグネシウムなどの吸収不全を引き起こす

⑴胃酸の役割と重要性胃酸(主に塩酸HCl)は、胃内のpHを1.5〜3.5に保ち、消化酵素ペプシンの活性化や病原菌の殺菌に加え、鉄(Fe³⁺→Fe²⁺)やカルシウム、亜鉛、マグネシウムなどのミネラ…

トップへ戻る

トップへ戻る