社会

Social

人間が、人間らしく生きる環境

Social

人間が、人間らしく生きる環境

2023.08.04

人間はお金を稼ぐために健康を犠牲にする。

それから、その結果生じた病気を治療するためにお金を犠牲にする。

将来をとても心配しているため、

現在を楽しむことができず、

その結果、現在も未来も生きていない。

それはまるで死ぬことがないように生き、

そして実際に生きることのないまま死ぬのである。

かつてダライ・ラマは、現代を生きる人々をこのように揶揄していました。

筆者は、生涯を健康に生きるための第一の心構えは、

〝自分は死する者である〞

ことを自覚することだと考えています。

逆説的に言えば、〝生きる自由の尊さを忘れるな〞となるでしょうか。

江戸時代中期に書かれた禁断の書『葉隠(はがくれ)』には、人間の精神を病いからいやす劇薬とも言える「死生観」が描かれています。

この本の『葉隠』という名は、本来『葉隠聞書』(はがくれききがき)という名であったのを、略して『葉隠』というようになったものです。

この本は、そもそも座談の筆記で、元禄13年(1700年)、佐賀藩士山本常朝(やまもとじょうちょう)という人が語るところを、田代陣基(たしろつらもと)という若い佐賀藩士が筆記して、7年の歳月をかけて全11巻に編纂したものです。

対話形式の傑作としては、哲学の巨人ハイデッカーが絶賛した『歎異抄』(たんにしょう)や、プラトンの『饗宴』などがありますね。

常朝は、佐賀藩主鍋島家第二代光茂に仕えた人で、幼少より四十二歳まで側近に奉仕し、引退後は湛然(たんねん)和尚に深く帰依して、禅の奥義に達したと考えられています。

山本常朝

ちなみこの『葉隠』に書かれた内容は江戸時代当時としても、過激な内容だったため、巻頭にはこのように記されています。

〝この本は読んだら、必ず火に入れて燃やせ…〞

常朝はその筆記を火中に投じて焼けと命じたわけですが、田代陣基は命令に背いてひそかに保存していたのです。

この禁断の書は武士の中でも、一部の武士、とりわけ地位の高い者しか読むことが許されず、一般のものには決して読むことさえ許されない秘伝・禁書だったと言われています。

だから、資格のないものが決して読むことのないように、読んだら火に入れて、燃やしてしまっていた…。

なので『葉隠』の原書はすでにこの世から失われています。

しかし、この魔書は一部の武士の間では非常に大事にされ、佐賀藩では藩主自身が参加した、読書会が行われるほどでした。

そして、『葉隠』の教えは、選ばれた武士の間でのみ細々と受け継がれ、明治時代にはついに一般の人に解禁されました。

そして、福沢諭吉、江藤新平、大隈重信といった錚々たる偉人に影響を与えたのです。

しかし江藤新平が明治という、新しい時代を形作る原動力にしたと言及される『葉隠』は、戦後、再びGHQによって、過激な書物として焚書、読むことを禁じられてしまうのです。

おそらくGHQが最も恐れた「日本人の魂」の原形がそこに記されていたからでしょう。

そして『葉隠』が完成されてから、250年の時が経ち、再び日の目を浴びることとなったというわけです。

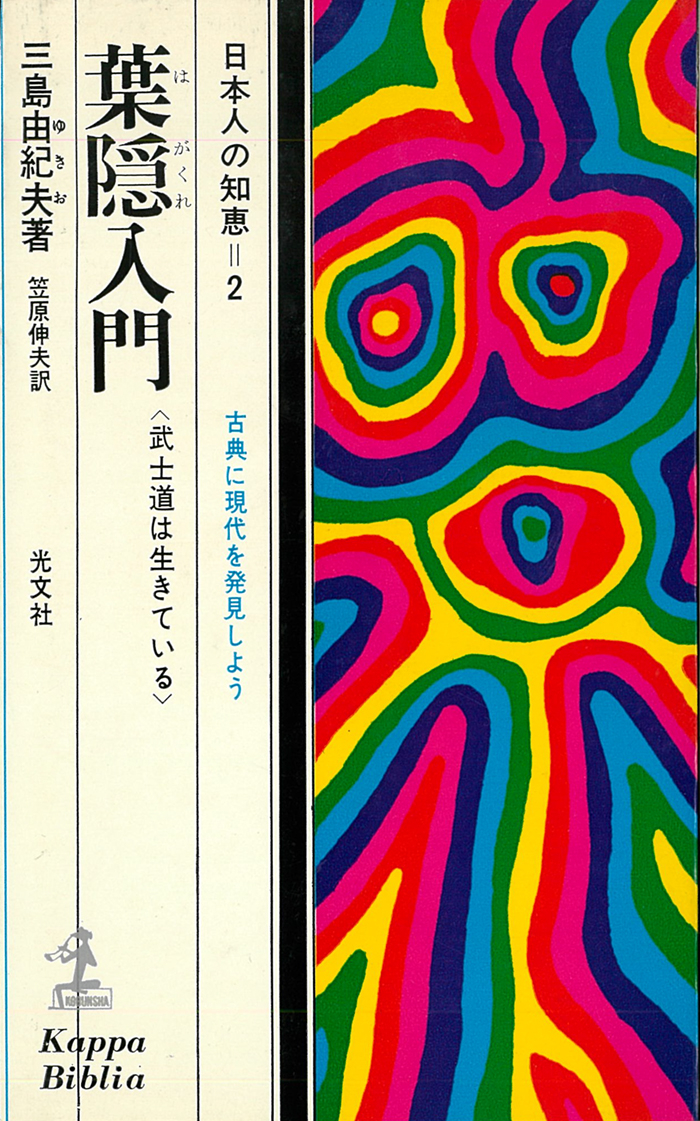

本稿は、魔書といわれた『葉隠』を三島由紀夫が解説した『葉隠入門・武士道は生きている』(光文社)から一部を抜粋して編集したものです。

1967年(昭和42年)9月1日に光文社(カッパ・ビブリア)より、「日本人の知恵=2」として刊行され、新潮文庫で文庫再刊されています。

翻訳版は1977年、1983年のKathryn Sparling訳(英題:On Hagakure, The way of the samurai)を始め、イタリア(伊題:La via del samurai, Lezioni spirituali per giovani Samurai)、フランス(仏題:La Japon modern et l’ éthique saourai: la voie du Hagakure)、ドイツ(独題:Zu einer ethic der tat)などヨーロッパ各国で出版されています。

戦後の荒廃した日本でGHQによって失わさせられた日本人の「魂」を取り戻すために、三島由紀夫はこの『葉隠』を生涯愛読した唯一の本と述べています。

『葉隠入門』に先んじて1955年(昭和30年)11月に発表した日記形式の評論『小説家の休暇』の8月3日の項において三島は、『葉隠』について以下のように触れています。

私は戦争中から読みだして、今も時折『葉隠』を読む。

犬儒的な逆説ではなく、行動の知恵と決意がおのづと逆説を生んでゆく、類のないふしぎな道徳書。

いかにも精気にあふれ、いかにも明朗な、人間的な書物。

封建道徳などといふ既成概念で『葉隠』を読む人には、この爽快さはほとんど味はれぬ。

この本には、一つの社会の確乎たる倫理の下に生きる人たちの自由に溢れてゐる。

※犬儒主義(けんじゅしゅぎ):有徳な生活を理想とし、社会的慣習に束縛されない自由を志した、キュニコス派の学説。また、一般に、冷笑的な態度をとること。シニシズム。→犬儒学派。

三島と親交のあった石原慎太郎は、三島の姿勢に同調し、同書のカバー袖に次のような一文を寄せています。

三島由紀夫

この自堕落な時代に多くの男たちは自らを武装することもなく安逸に己の人生を消耗する。

自堕落と安逸のうちに男の矜持と尊厳を打ち捨て、士さむらいとして失格しながらかえりみることもなく。

だがここに一人の男がある。

明晰な逆説と皮肉で己を核とした意識の城をきずき、いつも自刃をだいて美の臥所に寝ている士がいる。

この知的で、かつ、痴的な乱世に、あるときは金色にまぶした七色の甲冑に身を固め、またあるときはまったくの裸身で、変化の妖しい士がいる。

その彼が、いつも手放ずにいる佩刀が「葉隠」である。

「生きても死してものこらぬ事ならば生きたがまし」(聞書第一、現代訳一九九ページ参照)という思想は、もちろん『葉隠』の時代にもあった。

人間の生の本能は、生きるか死ぬかという場合に、生に執着することは当然である。

ただ人間が美しく生き、美しく死のうとするときには、生に執着することが、いつもその美を裏切るということを覚悟しなければならない。

美しく死に、美しく生きることは困難であると同様に、徹底的に醜く生き、醜く死ぬことも困難なのが人間というものである。

現代の折衷的な風潮は、美しく生き、美しく死のうとしては、実は醜く死ぬ道を選び、醜く生き、醜く死のうとしては、実は美しく生きる道を模索しているというところにあるのであろう。

『葉隠』はこの生死の問題について、実に爽快な決断を下している。

〝 武士道といふは、死ぬ事と見付けたり 〞という『葉隠』のもっとも有名な一句はこれ であって、「二つ二つの場にて、早く死ぬほうに片付くばかりなり。別に仔細なし。胸すわって進むなり。」(聞書第一、現代訳一七八ペー ジ参照)といっている。

恋愛についても『葉隠』は、橋川文三氏のいうように、日本の古典文学の中で唯一の理論的な恋愛論を展開した本といえるであろう。

『葉隠』の恋愛は忍恋の一語に尽き、打ちあけた恋はすでに恋のたけが低く、もしほんとうの恋であるならば、一生打ちあけない恋が、もっともたけの高い恋であると断言している。(二四一ページ参照)

アメリカふうな恋愛技術では、恋は打ちあけ、要求し、獲得するものである。

恋愛のエネルギーはけっして内にたわめられることがなく、外へ外へと向かって発散する。

しかし、恋愛のボルテージ(電圧)は、発散したとたんに減殺されるという逆説的な構造をもっている。

現代の若い人たちは、恋愛の機会も、性愛の機会も、かつての時代とは比べものにならぬほど豊富に恵まれている。

しかし、同時に現代の若い人たちの心の中にひそむのは恋愛というものの死である。

もし、心の中に生まれた恋愛が一直線に進み、獲得され、その瞬間に死ぬという経過を何度もくり返していると、現代独特の恋愛不感症と情熱の死が起こることは目に見えている。

若い人たちがいちばん恋愛の問題について矛盾に苦しんでいるのは、この点であるといっていい。

かつて、戦前の青年たちは器用に恋愛と肉欲を分けて暮らしていた。

大学にはいると先輩が女郎屋へ連れて行って肉欲の満足を教え、一方では自分の愛する女性には、手さえふれることをはばかった。

そのような形で近代日本の恋愛は、一方では売淫行為の犠牲のうえに成り立ちながら、一方では古いピューリタニカル (清教徒的)な恋愛伝統を保持していたのである。

しかし、いったん恋愛の見地に立つと、男性にとっては別の場所に肉欲の満足の犠牲の対象がなければならない。

それなしには真の恋愛はつくり出せないというのが、男の悲劇的な生理構造である。

『葉隠』が考えている恋愛は、そのようななかば近代化された、使い分けのきく、要領のいい、融通のきく恋愛の保全策ではなかった。

そこにはいつも死が裏づけとなっていた。

恋のためには死ななければならず、死が恋の緊張と純粋度を高めるという考えが『葉隠』の説いている理想的な恋愛である。

以上述べたところでわかるように、『葉隠』はそういう太平の世相に対して、死という劇薬の調合を試みたものであった。

この薬は、かつて戦国時代には、日常茶飯のうちに乱用されていたものであるが、太平の時代になると、それは劇薬としておそれられ、はばかられていた。

山本常朝の着目は、その劇薬の中に人間の精神を病いからいやすところの、有効な薬効を見いだしたことである。

おそるべき人生知にあふれたこの著者は、人間が生だけによって生きるものではないことを知っていた。

彼は、人間にとって自由というものが、いかに逆説的なものであるかも知っていた。

そして人間が自由を与えられるとたんに自由に飽き、生を与えられるとたんに生に耐えがたくなることも知っていた。

現代は、生き延びることにすべての前提がかかっている時代である。

平均寿命は史上かつてないほどに延び、われわれの前には単調な人生のプランが描かれている。

青年がいわゆるマイホーム主義によって、自分の小さな巣を見つけることに努力しているうちはまだしも、いったん巣が見つかると、その先には何もない。

あるのはそろばんではじかれた退職金の金額と、労働ができなくなったときの、静かな退職後の、老後の生活だけである。

このようなイメージは福祉国家の背後には、つねに横たわって人々の心を脅かしている。

スカンジナビア諸国において、もはや働く必要がなくなり、老後の心配がなくなって、 社会からただ「休め」と命ぜられている退屈と絶望のあまり、自殺する老人は異常に多く、また福祉国家として戦後一定の理想的水準に達したイギリスでは、労働意欲が失われ、それがさらには産業の荒廃にまで結びついている。

しかし、現代社会の方向には、社会主義国家の理想か、福祉国家の理想か、二つに一つしかないのである。

自由のはてには福祉国家の倦怠があり、社会主義国家のはてには自由の抑圧があることはいうまでもない。

人間は大きな社会的なヴィジョンを一方の心で持ちながら、そして、その理想へ向かって歩一歩を進めながら、同時に理想が達せられそうになると、とたんに退屈してしまう。

他方では一人一人が潜在意識の中に、深い盲目的な衝動をかくしている。

それは未来にかかわる社会的理想とは本質的にかかわりのない、現在の一瞬一瞬の生の矛盾にみちたダイナミックな発現である。

青年においては、とくにこれが端的な、尖鋭な形であらわれる。

また、その盲目的な衝動が劇的に対立し、相争う形であらわれる。

青年期は反抗の衝動と服従の衝動とを同じように持っている。

これは自由への衝動と死への衝動といいかえてもよい。

その衝動のあらわれが、いかに政治的な形をとっても、その実それは、人間存在の基本的な矛盾の電位差によって起こる電流のごときものと考えてよい。

戦時中には、死への衝動は一〇〇パーセント解放されるが、反抗の衝動と自由の衝動と生の衝動は、完全に抑圧されている。

それとちょうど反対の現象が起きているのが戦後で、反抗の衝動と自由の衝動と生の衝動は、一〇〇パーセント満足されながら、服従の衝動と死の衝動は、何ら満たされることがない。

十年ほど前に、わたしはある保守系の政治家と話したときに、日本の戦後政治は経済的繁栄によって、すくなくとも青年の生の衝動を満足させたかもしれないが、死の衝動についてはついにふれることなく終わった。

しかし、青年の中に抑圧された死の衝動は、何かの形で暴発する危険にいつもさらされていると語ったことがある。

わたしは安保闘争もその極端な電位差の一つのあらわれだと思うのである。

安保闘争はじつに政治的に複雑な事件で、あれに参加した青年たちは、何か自分の身を挺するものを捜して参加したにすぎず、かならずしもイデオロギーに支配されたり、 あるいは自分で安保条約の条文を精密に研究して行動したわけではなかった。

彼らは相反する自分の中の衝動、反抗と死の衝動を同時に満たそうとしたのである。

しかし、安保騒動の挫折のあとにきたものはさらに悪かった。

自分が身を挺した政治的行動は、一種のフィクションであり、死は現実にはこず、そして政治的な結果は何ら満足すべきものではなく、あらゆる行動のニネルギーは、無効であったということが確認されたのである。

ふたたび、現代日本において青年たちは、「お前たちがそのために死ぬという目標はないのだぞ。」という宣告を受けたのだった。

トインビー(現代イギリスの歴史学者)が言っていることであるが、キリスト教がローマで急に勢いを得たについては、ある目標のために死ぬという衝動が、渇望されていたからであった。

パックス・ロマーナ (「ローマの平和」時代、紀元一〜二世紀)の時代に、全ヨーロッパ、アジアにまで及んだローマの版図は、永遠の太平を享楽していた。

しかし、そこににじむ倦怠をまぬがれたのはただ辺境守備兵のみであった。

辺境守備兵のみが、何かそのために死ぬ目標を見いだしていたのである。

『葉隠』はしかし、武士というところに前提を持っている。

武士とは死の職業である。

どんな平和な時代になっても、死が武士の行動原理であり、武士が死をおそれ死をよけたときには、もはや武士ではなくなるのである。

そこに山本常朝が、これほどまでに死を行動原理のもとに持ってきた意味があるのだが、現代では、すくなくとも平和憲法下の日本で、死をそのまま職業の目標としている人たちは、たとえ自衛隊員でも原理的にはありえないと考えている。

民主主義の時代は生き延びるのが前提である。

したがって、この書物を読んでいくときには、まず武士であるかないかという前提の違いが当然問題になる。

そして、その前提の違いを一度とび越して読んでいけば、そこにはあらゆる人生知や、現代でも応用できるさまざまな人間関係に関する知恵が働いている。

ひととおりこの本の刺激的な、強い、情熱的な、同時に非常に鋭く、緻密で、逆説的な、さわやかな記述を身にあびて通りぬけるときに、また最後にぶつかるのは、その前提の違いである。

『葉隠』のおもしろいところは、前提の違うものから出発して内容に共感し、また最後に前提の違いへきて、はねとばされるというところにあるといってよい。

だが、その前提の違いとは何であろうか。

そこでわれわれは、職業や、階級的な差別や、一時代の一定の人間に与えられた条件ということをのり越えて、われわれの日々にも直面せざるをえぬところの、生死の根本的な問題に引きもどされるのである。

現代社会では、死はどういう意味を持っているかは、いつも忘れられている。

いや、忘れられているのではなくて、直面することを避けられている。

ライナ・マリア・リルケ(詩人、プラーグ生まれ。一八七五年〜一九二六年。)は、人間の死が小さくなったということを言った。

人間の死は、たかだか病室の堅いベッドの上の個々の、すぐ処分されるべき小さな死にすぎなくなってしまった。

そしてわれわれの周辺には、日清戦争の死者をうわまわるといわれる交通戦争がたえず 起こっており、人間の生命のはかないことは、いまも昔も少しも変わりはない。

ただ、われわれは死を考えることがいやなのである。

死から何か有効な成分を引き出して、それを自分に役立てようとすることがいやなのである。

われわれは、明るい目標、前向きの目標、生の目標に対して、いつも目を向けていようとする。

そして、死がわれわれの生活をじょじょにむしばんでいく力に対しては、なるたけふれないでいたいと思っている。

このことは、合理主義的人文主義的思想が、ひたすら明るい自由と進歩へ人間の目を向けさせるという機能を営みながら、かえって人間の死の問題を意識の表面から拭い去り、ますます深く潜在意識の闇へ押し込めて、それによる抑圧から、死の衝動をいよいよ危険な、いよいよ爆発力を内攻させたものに化してゆく過程を示している。

死を意識の表へ連れ出すということこそ、精神衛生の大切な要素だということが閑却されているのである。

しかし、死だけは『葉隠』の時代も現代も少しも変わりなく存在し、われわれを規制しているのである。

その観点に立ってみれば、『葉隠』の言っている死は、何も特別なものではない。

毎日死を心に当てることは、毎日生を心に当てることと、いわば同じことだ ということを『葉隠』は主張している。

われわれはきょう死ぬと思って仕事をするときに、その仕事が急にいきいきとした光を放ち出すのを認めざるをえない。

われわれの生死の観点を、戦後二十年の太平のあとで、もう一度考えなおしてみる反省の機会を、『葉隠』は与えてくれるように思われるのである。

三島からの要請で多くの著書の解説を行った文芸評論家の田中美代子は『葉隠入門』を、三島が「現代社会の病根を深く洞察、診断し、身をもってその打開に心を砕いた、体験的、臨床的な処方箋」であり、「万人にとって最後の現実である『死』を凝視」した書物だと指摘しています。

そしてその現代文化の特徴を、「従来まで人々を人生に向かって鼓舞していた様々な幻想が(どんな理想も規範もイデオロギーも)ことごとく潰え去ったこと」、「かつてモラルの基礎を形成していた絶対の観念が失われ、人間はすべての意匠を剥ぎとられた等身大の、赤裸かの、即物的自然的な生命に直面することを強いられている」ことだと説明。

さらには、そのことが「現代社会を侵している救いがたいニヒリズム」の原因であり、「人生いかに生くべきか、というかつての求道的倫理的な問題」の代わりに、「日進月歩する科学的な生活改良や健康法や姑息な処世の技術」といった「瑣末な日常生活への関心」ばかりになってしまった現代は、「博学多識と、細分化された『ハウツウもの』の全盛時代」だと田中は三島の言わんとすることを敷衍(ふえん)しながら考察しています。

田中は三島が、「われわれは西洋から、あらゆる生の哲学を学んだ」と言及したことを受け、実際のわれわれの「生活自体への関心」は結局、「利殖と保身と享楽の追求」に終わり、「与えられた『生の哲学』によって十全に人間性の自然を解放し、富益を求め、奢侈と飽食と放埓に身をゆだねたのちに、やがて等しく老衰と死にきわまる運命にさだめられて」、「生とはついに死に到る不治の病だとすれば、病んでいるのは『生の哲学』そのものだ」と言えなくもないと考察。

そして「民族、国家、社会」などの一つの「共同体」が、他文化の侵蝕を受けた場合に、「人々の生活の支柱をなしていた掟や慣習がすたれ、道徳的精神的に荒廃して、その共同体は徐々に崩壊、解体してゆく」という現実を考慮すれば、人がそれぞれの、「生の充実」にいかに励んでも、「生それ自身の自壊作用をくいとめる手立てがありえない」。

三島は、そういった近代の合理主義的人文主義偏重の危機を『葉隠入門』の中で示唆し、「敗戦後の日本人の魂の危機と『生の哲学』の行きつく果てを、いち早く予言した」と解説しています。

人は、生まれ、ほんの一瞬生き、

そして死ぬんだ。

ずっとそうだ。

もし今日が人生最後の日だとしたら、

今やろうとしていることは

本当に自分のやりたいことだろうか?

毎日を人生最後の日だと思って生きれば、

いつか必ずその日は来るだろう。

Apple Inc.の創業者スティーブ・ジョブズ(Steven Paul Jobs)は、かつてこのようなことを口にしていましたが、その教えのソースは『葉隠』にあり、生涯の師と仰いだ曹洞宗の禅僧乙川弘文(おとがわこうぶん)を通して学んだのではないでしょうか。

人間 一生誠に纔(わずか)の事なり。

好いた事をして暮すべきなり。

夢の間の世の中に、

すかぬ事ばかりして

苦を見て暮すは愚かなることなり。

山本常朝(旭山常朝)

トップへ戻る

トップへ戻る