栄養

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

2025.06.13

「万能薬」と呼ばれるものに対して、人はしばしば疑いの目を向けます。

なぜなら、あまりにも多くの症状に効くという主張は、科学というよりは宣伝のように聞こえるからです。

しかし、ビタミンC ─ アスコルビン酸は、まさにその「万能」という言葉でしか表しきれない働きを持っています。

風邪から始まり、ガン、心疾患、重金属中毒、ストレス対応、さらには出産や乳幼児の健康にまで、ビタミンCが貢献しているとしたら、あなたは信じられるでしょうか?

本稿では、ビタミンCがいかにわたしたちの見えない生命活動を支えているか、そしてなぜ「効きすぎる」ことが問題視されてきたのかを、科学的根拠と臨床例を交えてひもといていきます。

ビタミンC(アスコルビン酸、化学式C₆H₈O₆)は、六つの炭素を含む小さな分子であり、生命の起源となる「原始スープ」にも存在していたと考えられています。

このスープには、ビタミンB3(ナイアシン)などの他のビタミン類も含まれていた可能性が高いです。

生命が誕生する前から存在していたようなビタミンが、生体にとって有害であるはずがなく、むしろそのような環境に適応する形で生物は進化してきたと考えられます。

およそ4億5千万年前に水中の脊椎動物が出現し、その後1億年にわたって繁栄しました。

やがてこれらの生物は陸に上がり、爬虫類、鳥類、哺乳類へと進化します。

魚類や両生類は、腎臓でアスコルビン酸を合成する能力を持っていました。

鳥類はその進化の過程で、初期には腎臓で合成していましたが、次第に腎臓と肝臓の両方を使うようになり、最終的には哺乳類と同様に肝臓のみで合成するようになりました。

ところが、約2,500万年前、わたしたちヒトの祖先はこのアスコルビン酸を体内で合成する能力を失ってしまいます。

アスコルビン酸は構造的にグルコース(ブドウ糖)に似ていますが、より化学的に反応性が高く、体内ではグルコースから合成されます。

この反応には「グロノラクトンオキシダーゼ」という酵素が必要ですが、ヒトやサル、モルモットなどの一部動物はこの酵素を持っていません。

その原因は、この酵素を作るための遺伝子が進化の過程で失われたためです。

それでもわたしたちの祖先は、ビタミンCを豊富に含む食物――特に生の果物や野菜、あるいは狩猟で得た動物の臓器など――を日常的に摂取していたため、不足することはほとんどありませんでした。

このことから、ビタミンCを合成しない代わりに、その分のエネルギーをほかの生化学的な代謝に回すことができ、進化上のメリットとなったとも考えられています。

ただし一度失った合成能力は取り戻せず、やがて軽度から重度のビタミンC欠乏が現れ、さまざまな疾患や死亡という代償を伴うことになります。

ビタミンCの欠乏症として最も知られているのが壊血病です。

これは単なる不調ではなく、死に至る重篤な病気であり、歴史的にも多くの命を奪ってきました。

たとえば大航海時代、船乗りたちは嵐や戦闘よりも、壊血病で命を落とすケースの方がはるかに多かったとされています。

ヒトと同じように、モルモットや果実を主食とするフルーツバット(果物を食べるコウモリ)もアスコルビン酸を外部から摂取する必要があります。

飼っているモルモットがビタミンC不足で壊血病になることは、子どもでも知っているような基本知識です。

一部の家畜、特に血統管理された犬や猫の中にも、ビタミンC不足による関節の異常(犬の壊血病に似た状態)などが報告されています。

古典的な壊血病の症状は、現在の先進国ではあまり見られなくなりましたが、初期には倦怠感、関節の痛み、皮膚の変色(くすんだ黄色〜茶色)、歯茎の出血、鼻血、皮膚出血、傷の治癒遅延、息切れなどが見られます。

進行すれば致命的となり、感染症への抵抗力も著しく低下します。

中世のペスト(黒死病)が猛威を振るった背景にも、ビタミンC欠乏(壊血病)が潜んでいた可能性があると指摘されています。(1)

当時、野菜の摂取不足が病気の原因ではないかと考えられていたことも、こうした推察を裏付けます。

木造の大型帆船が開発されて長期航海が可能になったことで、壊血病の深刻さが一層明らかになりました。

航海の初めから過剰な人数の乗組員を乗せていたのは、壊血病による死者を見越してのことだったと言われています。

長い航海では、乗組員の半数が命を落とすことも珍しくありませんでした。

1747年、スコットランドの海軍軍医ジェームズ・リンドが、柑橘類によって壊血病が予防できることを臨床試験で証明しました。

しかし、イギリス海軍が果汁の配給を正式に導入するまでにはさらに40年かかり、その間に約10万人の乗組員が命を落としたと推定されています。

イギリスの商船隊での果汁支給はさらに72年後であり、アメリカ海軍が対策をとるようになったのは1895年のことでした。

壊血病の正体が明らかになったのは1931年、ハンガリーの生理学者アルベルト・セント=ジェルジによって、アスコルビン酸がビタミンCであることが証明されたときです。

当初、彼はこの未知の物質を「イグノース(無知)」と名付けようとしましたが、学術誌の編集者に却下され、次に「ゴッドノース(神のみぞ知る)」と提案したものの、これも退けられました。

こうした発見と研究が評価され、彼は1937年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

現在、ビタミンCを豊富に含む食品としては、赤ピーマン、ブロッコリー、カリフラワー、赤キャベツ、いちご、ホウレンソウ、オレンジなどがあります。

100gあたり50mg以上を含む食品としてこれらが挙げられ、25〜50mgの範囲では、キャベツ、レモン、グレープフルーツ、カブ、ネギ、ミカンなどが該当します。

25mg以下であれば、エンドウ豆、大根、トマトなどが該当します。

加熱や長期保存によってビタミンCは失われやすいため、できるだけ新鮮な状態で摂取することが望ましいです。

体内のさまざまな組織に含まれるアスコルビン酸(ビタミンC)の量は一様ではなく、大きな幅があります。

これはおそらく、その組織がアスコルビン酸をどのように利用しているかによって決まるためです。

特に、副腎は体重あたりで見ると、ほかのどの組織よりも多くのアスコルビン酸を含んでいます。

副腎髄質はノルアドレナリンやアドレナリンといったカテコールアミンを合成し、副腎皮質はコルチゾールをはじめとするステロイドホルモンを産生します。

これらの合成過程にはアスコルビン酸が必要です。

ストレスを受けてアスコルビン酸が不足すると、副腎はこれらの重要なホルモンを酸化から保護できなくなります。

したがって、ビタミンCは「副腎疲労(アドレナル・ファティーグ)」の対処法としても重要視されています。

また、白血球もアスコルビン酸を積極的に取り込み、損傷を受けた組織へと運搬します。

その働きによって、局所的には血漿中よりも高い濃度のアスコルビン酸を届けることができます。

さらに、白血球は抗体であるグロブリンの合成や、細菌・異物の貪食(捕らえて消化する働き)にもアスコルビン酸を必要とします。

そのため、白血球は体内の他の組織が壊血病に陥るほどのビタミンC不足の状態でも、自分自身にアスコルビン酸を確保しようとします。

こうした白血球の需要を満たし、なおかつ全身に行き渡らせるには、1日あたり最大で7g(7000mg)ものアスコルビン酸が必要になる可能性があります。

つまり、現在のRDA(推奨摂取量)やDRI(食事摂取基準)で定められた100mg前後では、病態下においては明らかに不足だということです。

目の水晶体もまた、透明性と水分バランスを保つために多量のアスコルビン酸を必要としています。

体内のビタミンCが不足すると白内障のリスクが高まり、逆に言えば、高用量のアスコルビン酸摂取は白内障の予防や改善に有効であると報告されています。(2)

脳にもアスコルビン酸は豊富に存在していますが、加齢とともにその濃度は低下していきます。

脳にとってビタミンCは極めて重要な物質であり、血液脳関門という厳重なバリアを通過させてまで積極的に取り込んでいます。

それほどの労力をかけても、経口摂取したビタミンCのうち脳に届くのは1%にも満たないといわれています。

脳内でのアスコルビン酸の主な役割は、神経細胞を酸化的損傷から守ることです。

具体的には、ドーパミン代謝などで生じるアミンの酸化派生物からシナプスを保護します。

クロムインドール(例:ドーパクロム)のような代謝産物は、シナプスにおける神経伝達を阻害するとされており、ビタミンCはその阻害を防ぐ役割を担っています。

アスコルビン酸は、体内のさまざまな代謝反応に関与するだけでなく、生命活動の維持にとっても極めて重要な分子と考えられています。

たとえば、ヒスタミンを分解する働きがあります。

壊血病では組織内にヒスタミンが異常に蓄積されますが、これはアスコルビン酸の欠乏によるものです。

また、早期胎盤剝離が起きた多くのケースでは、血中のアスコルビン酸濃度が著しく低かったという報告もあります。(3)

ヒスタミン濃度が上昇するあらゆる状況――たとえば熱傷、虫刺され、蕁麻疹、アレルギー反応など――では、通常より多量のアスコルビン酸の投与が有用と考えられています。

さらに、ビタミンCにはコレステロールの水溶性を高め、血中濃度を低下させる作用があります。

加えて、動脈壁に沈着したカルシウム(動脈硬化の一因)を溶解する働きもあるとされます。

その他、ナトリウム、カリウム、アンモニア、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛といったミネラルや、鉛、水銀、カドミウムなどの有害金属も、アスコルビン酸によって排出が促進されることが知られています。

つまり、体内に重金属が蓄積しているとき、ビタミンCはそれを解毒・排出する有用なツールとして機能します。

ビタミンCの重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。

これまでの研究では、ビタミンCが肺炎、関節炎、ガン、白血病、粥状動脈硬化症、高コレステロール、糖尿病、多発性硬化症、慢性疲労など、30種類以上の重篤な疾患に対して有効性を示していることが報告されています。(4)

中でも、高用量のビタミンCを用いることで、ガン患者の生活の質(QOL)が改善され、寿命の延長につながることが、多くの適切に設計された臨床研究で明らかにされています。(5)

さらに、通常量のビタミンCサプリメントであっても、病気の予防や命を救う可能性があります。

たとえば、1日あたり500mgのビタミンCを摂取しただけで、心疾患による死亡リスクが42%低下し、全死因による死亡リスクも35%低下したという報告があります。(6)

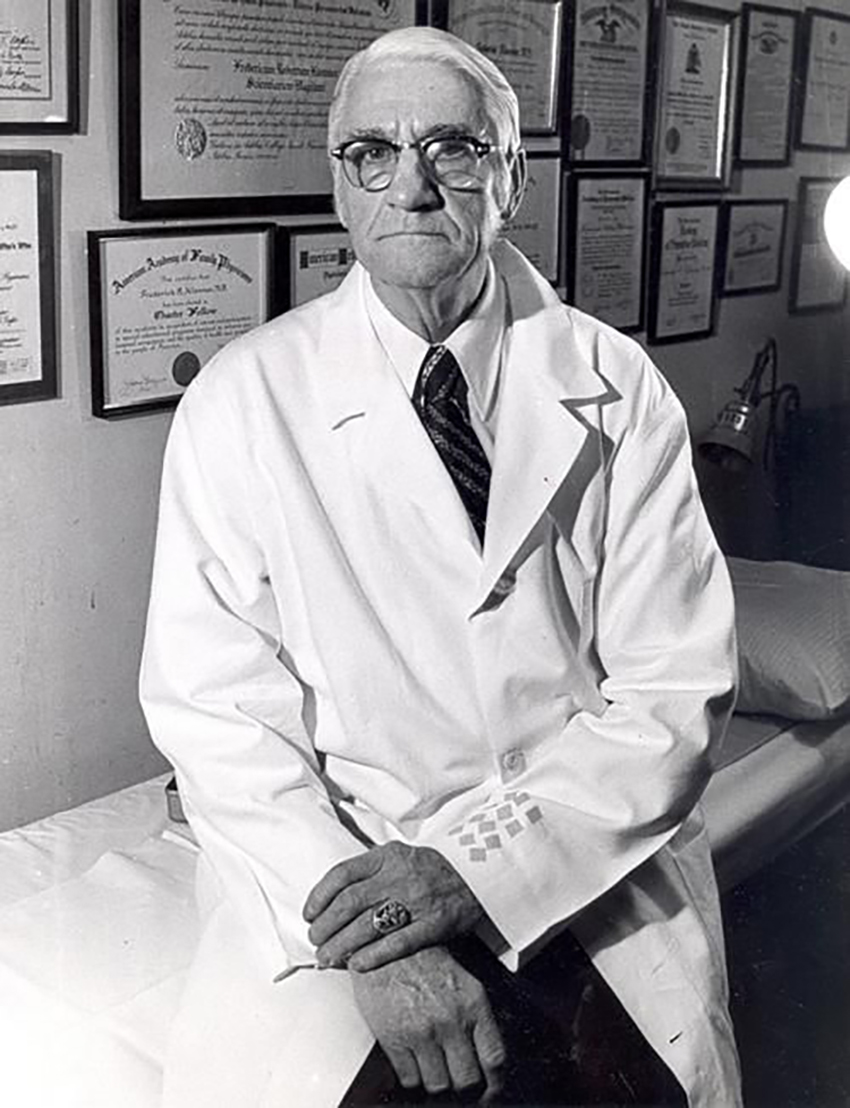

Dr. Frederick R. Klenner

現在、人口の少なくとも3分の2の人々が、ビタミンCを豊富に含む果物や野菜を十分に摂取できていないとされており、この不足を補う現実的な方法として、ビタミンCのサプリメントが推奨されます。

ビタミンCは、人体に取り入れることができる最も安全な物質の一つである

――このように述べているのは、胸部内科医であるフレデリック・R・クレンナー医学博士です。

彼によれば、ビタミンCは非常に大量に投与しても極めて安全であり、一般的な医療用医薬品と比べても、副作用はほとんど存在しないとされています。

クレンナー医師は、1940年代初頭からビタミンCを病気の治療に積極的に用いた最初期の医師の一人です。

彼は高用量のビタミンCを用いて、水疱瘡、麻疹、おたふく風邪、破傷風、そしてポリオ(急性灰白髄炎)といった感染症において、顕著な治療効果を報告しました。

以下は、クレンナー医師がビタミンCの大量投与によって有効性を確認したとされる疾患の一例です:

このリストは一見、信じがたいほどの多さに見えるかもしれません。

しかし、クレンナー医師は家庭医として40年以上にわたりビタミンCの大量処方を継続しており、彼の医学的論文は20本を超えています。

こうした実績を無視することは、本来であればできないはずです。

ところが、実際にはクレンナー医師の業績は長らく医学界で無視され続けています。

彼の論文が、査読付きの有名誌(ScinceやNature、The Lancet、Cellなどの医学雑誌)での発表でなかったことも災いしているかもしれませんが…。

彼はこう記しています。(7)

アスコルビン酸を使うことなく、患者が死んでいくのをただ突っ立って見ているだけの医者がいる。

彼らのお堅い頭には、それは「ありふれたビタミン」としてしか存在していないのだ。

この言葉は、医療現場におけるビタミンCの再評価の必要性を鋭く問いかけています。

ちなみに筆者は、日々4000mg(4g)のビタミンC(アスコルビン酸)サプリメントを摂取しています。

「ビタミンC発見の歴史」にご興味があれば、こちらの記事もご覧ください。

References

(1) Stone, I. The Natural History of Ascorbic Acid in the Evolution of the Mammals and Primates and Its Significance for Present-day Man.” J Ortho Molecular Psych 1 (1972): 82-89. Stone. I. The Healing Factor: Vitamin C Against Disease. New York: Grosset and Dunlap, 1972.

(2) Ibid.

(3) Clemetson. C.A.B. “Histamine and Ascorbic Acid in Human Blood.” J Nutr 110 (1980): 662-668.

(4) Levy, Thomas E„ M.D. Vitamin C, Infectious Diseases, and Toxins: Curing the Incurable. Philadelphia: Xlibris Corporation. 2002.

(5) Murata, A., F. Morishige, and H. Yamaguchi. “Prolongation of Survival Times of Terminal Cancer Patients by Administration of Large Doses of Ascorbate.” Inti J Vitamin Nutr Res Suppl 23 (1982): 103-113. Null, G„ H. Robins. M. Tanenbaum, et al. “Vitamin C and the Treatment of Cancer: Abstracts and Commentary from the Scientific Literature.” Townsend Letter for Doctors and Patients (April/May 1997). Riordan, N.H., et al. “Intravenous Ascorbate as a Tumor Cytotoxic Chemotherapeutic Agent.” Med Hypotheses 44:3 (March 1995): 207-213.

(6) Enstrom, J.E., L.E. Kanim. and M.A. Klein. “Vitamin C Intake and Mortality among a Sample of the United States Population.” Epidemiology 3 (1992): 194-202.

(7) Dr. Klenner’s papers are listed and summarized in Smith, Lendon H„ M.D. (ed.). Clinical Guide to the Use of Vitamin C. Tacoma. WA: Life Sciences Press. 1988. Available online at: www.seanet com/~alexs/ascorbate/198x/smitli-lh-clinical_guide_1988.htm.

トップへ戻る

トップへ戻る