栄養

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

2025.11.14

現在短編シリーズで投稿しております記事は、来春(2026年3月頃)に発刊を予定しております、シリーズ・タイトル『ひとを養うもの / NOURISHED』(全5巻構成)の第Ⅴ巻「 いのちの未来 ― 再生医療と分子の哲学」—— 第1章「消化管障害と栄養療法の関連性」—— を転載したものです。

弊社の創業に深く関わった西勝造(工学博士)や甲田光雄(医学博士)などは、少食・小食や16時間間欠断食、断食療法を提唱し、その臨床においても大きな成果をあげてきました。

しかしだからと言って「栄養」を蔑ろにしてきたわけではありません。

西勝造は栄養を「ひとを養うもの」(本書のタイトル)と定義して重要視し、甲田光雄はそれを「生菜食」というかたちでその臨床において実践してきました。

生菜食とは主に「ビタミン類」や「ミネラル類」に加えて「食物繊維」を積極的に摂取するダイエット(食事法)です。

ビタミンとミネラルが美と健康の土台であり、どちらも欠乏すれば不調や病気を発症し、補完すれば症状が即座に治る性質をもっています。

不思議なことに、現代の標準医学や医療では「栄養」を重視しませんが、栄養を摂取しなければ例外なく死に至ります。

つまり「栄養を無視した医学や医療」などあり得ないのです。

光学技術が発達した今日において、分子栄養学という分野が発展し、栄養が細胞内でどのように働いているかが究明され、病気の概念を次々に変貌させています。

栄養の本質とは、〝遺伝子に語りかけ、どう働くかを指示する「情報」〞なのです。

従来、更年期障害だと一括りにされてきた不調が、実は単なる栄養欠乏だったという症例は多々あります。

消化管も同様で、その遺伝子に正常な働きをするよう語りかける栄養(情報)が欠乏すれば、便秘など様々な不調が引き起こされます。

つまり、瀉下薬(下剤)だけに頼っていては、便秘や宿便、酸性腐敗便などの消化管障害を克服できないということです。

あなたはいかがですか?

多種多様な食物(栄養)を、少しづつ食べて(摂取して)いますか?

適切な栄養(情報)がなければ、消化管は蠕動運動ができず、さらには腸粘膜のタイトジャンクションが緩んで、リーキーガット(腸漏れ)を引き起こし、外来の抗原が侵入して腹膜炎なども発症します。

弊社のお客さまの半数以上の方が、朝食抜きの「1日2食」を習慣とされています。

是非この2食を、有意義なもの(適切な「栄養=情報」摂取)にしてください。

またスイマグ(水酸化マグネシウム)は、化学的に「無味無臭」ですが、「不味くて飲めない」という方が少なからずいらっしゃいます。

疑うべきは「亜鉛欠乏」です。

亜鉛という栄養素は「セックス・ミネラル」とも呼ばれ、多様な働きをもっていますが、「味覚」にも多大に関与しています。

マグネシウムと同様に体外に排泄されやすい性質で、欠乏すると「味覚障害」を引き起こすのです。

亜鉛に関する詳しい解説は、本書『ひとを養うもの』の第Ⅲ巻「炎症と沈黙 ― 免疫・腸・ミトコンドリアの対話」に収載してあります。

わたしたちは、より多くの人に、一度しかない人生を有意義なものとする、その最も重要な知識・教養である「ヘルスケア・リテラシー」につて学んで欲しいと願っています。

ヘルスケア・リテラシーの中でも最新の「分子栄養学」は中核に位置するものです。

多くの人は、栄養が細胞の中で何をしているのかを知らずに、日々食べ物を口に運んでいます。

本書では、全5巻を通じて「61種類の栄養素」について解説しています。

さて前置きはこれくらいにして、今回の記事は消化管における「タンパク質(アミノ酸)」の働きについての投稿です。

アミノ酸は、消化管の構造と機能を維持・修復するうえで、非常に重要な栄養素です。

とくに、グルタミン(glutamine)、アルギニン(arginine)、システイン(cysteine)などは、胃腸粘膜の細胞分裂、修復、免疫活性の調節に寄与します。[1・2]

たとえば、グルタミンは小腸の上皮細胞の主要なエネルギー源であり、腸管バリアの維持、免疫細胞(リンパ球・マクロファージなど)の機能保持、ストレス時の腸粘膜保護に欠かせません。[3]

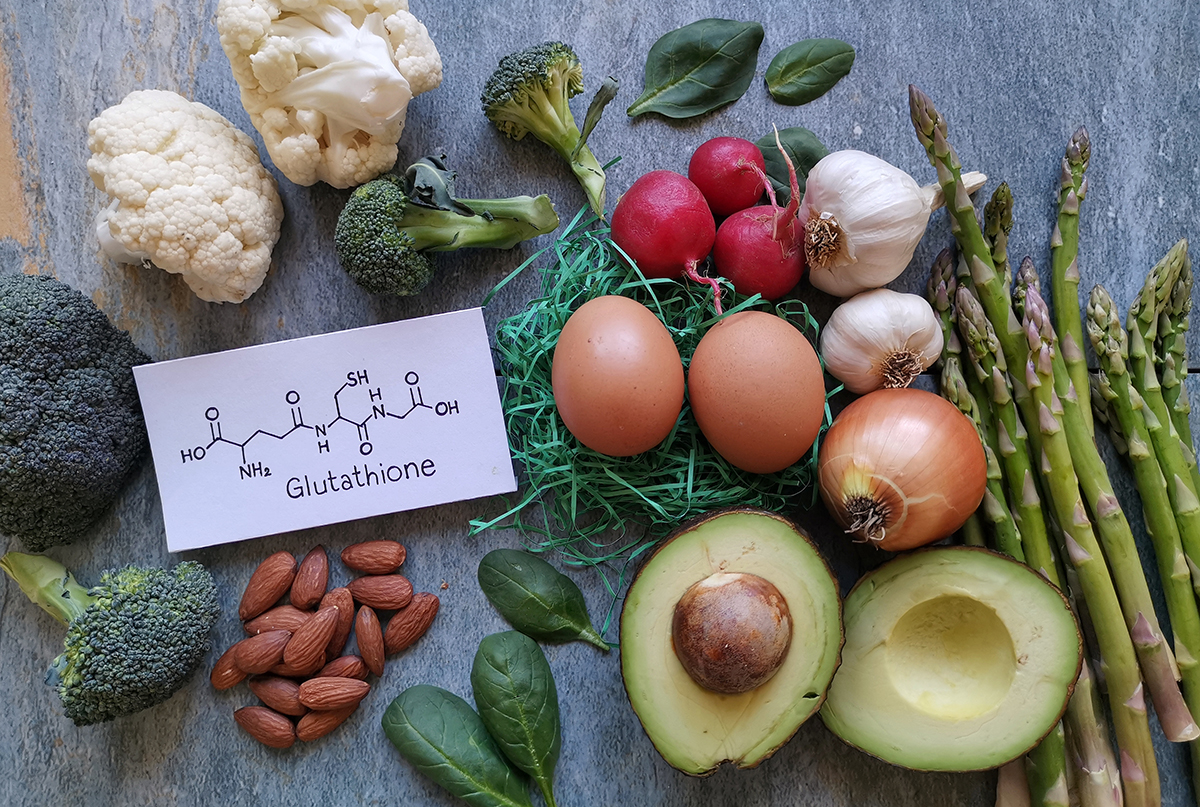

また、システインは最強の抗酸化物質グルタチオン(glutathione)の構成要素として、細胞の抗酸化防御に寄与し、酸化ストレスから腸粘膜を守ります。

アルギニンは、創傷治癒促進や免疫活性の強化に加えて、腸内で一酸化窒素(NO)の産生を介して血流を調整し、腸粘膜の恒常性を支える役割を果たします。[4]

また、重症感染や外傷などのストレス下では、体内合成が追いつかず条件付き必須アミノ酸となるため、経口または経静脈での補充が推奨されることがあります。

さらに、アルギニンはパネート細胞や杯細胞など、粘液分泌細胞の代謝にも関与し、腸の自己洗浄機能をサポートします。

低栄養状態では、アミノ酸の供給不足により、腸粘膜の再生や免疫応答が低下します。

特に長期の絶食、消化吸収障害、慢性炎症性疾患(IBDなど)では、グルタミンやアルギニンの枯渇が問題となり、粘膜の萎縮やバリア機能の低下、感染リスクの上昇が引き起こされます。[5・6]

また、タンパク質の不足は、膵酵素や消化酵素の分泌低下を招き、消化機能そのものが損なわれるため、消化不良、栄養失調、さらに腸内環境の悪化へと連鎖します。

近年、グルタミン、アルギニン、システイン(またはその前駆体N-アセチルシステイン/NAC)の補給は、腸管バリア回復や下痢・潰瘍性大腸炎の改善、術後回復の促進などに臨床的に応用されつつあります。[7]

また、ロイシン(leucine)やヒスチジン(histidine)なども、腸管免疫や抗炎症作用を補助する働きがあり、今後の研究が期待されています。

大腸内をキレイにお掃除した後に、多種多様の「栄養」を適切な量(少量)食べるよう習慣化してください。

ジャンクフード(高カロリー低栄養)では、せっかくの1日2食(小食・少食)が台無しです。

References

1. Wu, G. (2009). “Amino acids: metabolism, functions, and nutrition.” Amino Acids, 37(1), 1–17.

2. Blachier, F., et al. (2007). “Amino acids and the regulation of gut function.” Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 10(1), 45–51.

3. Dechelotte, P., et al. (1991). “L-glutamine: a therapeutic approach for hypercatabolic states.” Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 4(6), 633–640.

4. Luiking, Y. C., et al. (2005). “Arginine de novo and nitric oxide synthesis in disease states.” Journal of Nutrition, 135(8), 2070S–2075S.

5. De-Souza, D. A., & Greene, L. J. (2005). “Intestinal permeability and inflammation.” Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 8(1), 93–97.

6. Haines, R. J., et al. (2011). “Synthesis and function of glutathione in intestinal epithelial cells.” Antioxidants & Redox Signaling, 14(3), 433–445.

7. Vanek, V. W., et al. (2011). “ASPEN position paper: clinical role for glutamine supplementation in critical illness.” JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 35(2), 205–220.

トップへ戻る

トップへ戻る