栄養

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

2025.09.05

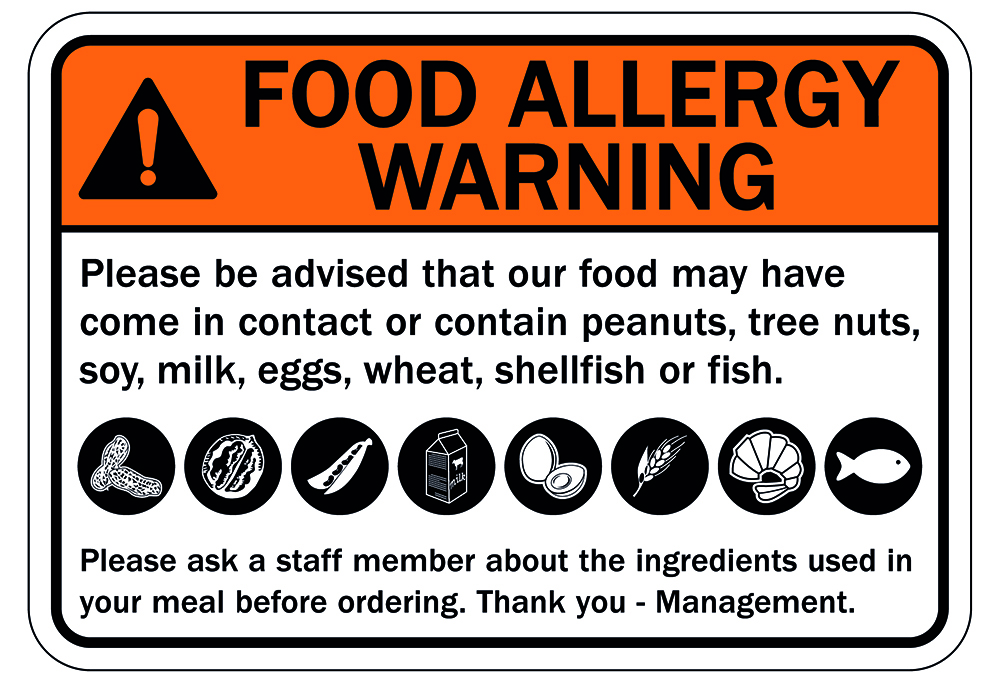

食物アレルギーは、単にじんましんや呼吸困難などの急性反応に限らず、消化管を含むさまざまな部位に慢性的な症状を引き起こす可能性があります。

多くの人が知らずにアレルギー反応を起こしている食品は、皮肉なことに「最も頻繁に食べている食品」であることが少なくありません。

西洋諸国では、アレルギーの原因として小麦、乳製品、肉類などがよく挙げられます。

これらはすべて日常的に摂取される主食・主要食品であり、過剰摂取や腸内環境の悪化によって感作(かんさ)されやすいと考えられています。[1]

砂糖はどの国においても、アレルギー的・依存的な問題を引き起こすことが多く、消化管にも多様な症状を誘発します。

食物アレルギーによって引き起こされる消化管症状は実に多様で、反応の出る部位や体質によって異なります。

典型的な反応には以下のようなものがあります:

最も多く見られるのは、腹部膨満感やガス、腹鳴、痛みなどであり、特定の食後にこれらが繰り返される場合には、食物アレルギーの可能性を考慮すべきです。[2]

アレルギー反応を起こす食品の中には、逆に強く「渇望」されるものが存在するという興味深い現象もあります。

たとえば甘いものや乳製品は、アレルギーがあるにもかかわらず、定期的に摂取しないと不安や強い空腹感、イライラなどの離脱症状を起こすことがあります。

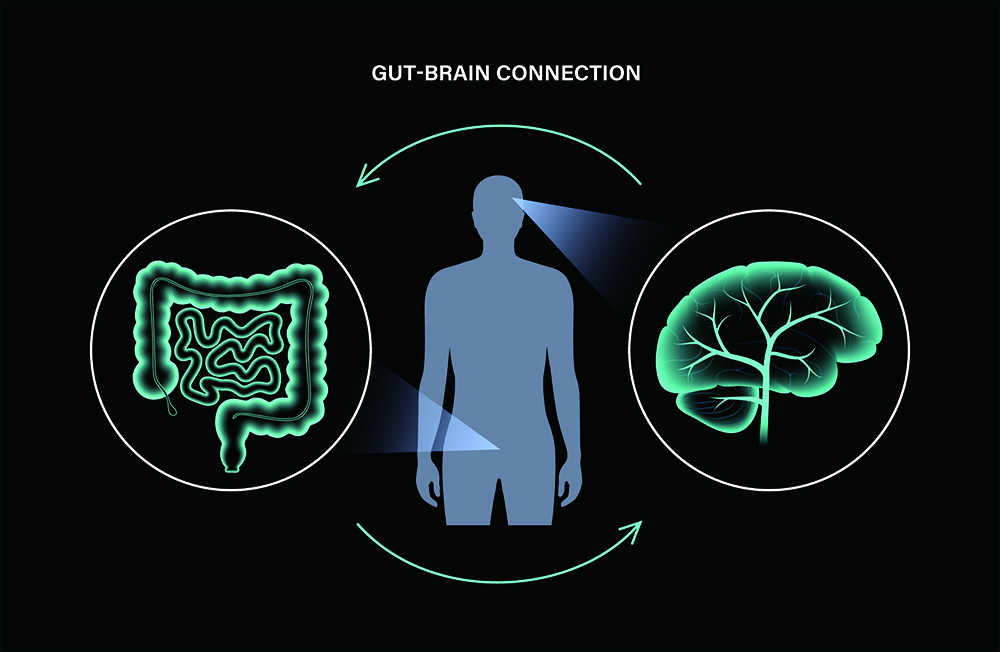

これらの症状は、一種の「食物依存症(food addiction)」とも呼ばれ、脳内報酬系や神経伝達物質の関与も指摘されています。[3]

消化性潰瘍において、食後に起こる痛みがこうした離脱反応の一種である可能性もあります。

とくに、牛乳や砂糖の摂取後に症状が一時的に和らぐものの、再び痛みがぶり返すケースでは、依存とアレルギーの両側面をもつ反応と捉えることができます。

さらに、不安症やうつ病の患者が、砂糖や乳製品を急にやめた際に強い抑うつ反応を示すことも報告されており、精神面と腸管機能の相互作用(腸脳相関)にも注目が集まっています。[4]

References

トップへ戻る

トップへ戻る