栄養

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

2025.05.09

弊社では、何かにつけ「食べるより、まずは排泄を優先する」よう提唱していますが、決して食事を蔑(ないがし)ろにしているわけではありません。

むしろ、若年層や妊婦さんなど、成長モードのライフステージにある場合は、積極的に食事を摂る必要がると考えています。

栄養が足りなければ、生命力や体力、さらには知能にまで悪影響を及ぼすことになります。

弊社の創業に深く関わった、健康医学(ホリスティック医学)の創始者・西勝造氏(工学博士)も「ひとを養うもの」として、栄養を重要視していました。

しかし栄養といっても、とても多くの種類があり、どの栄養がどのような働きをして、欠乏したり過剰に摂取したりした場合には、どのような弊害をもたらすのか?

これらの知見について詳しく認識している人は、ごく僅かというのが実態ではないでしょうか⁉︎

西勝造氏が生きた大正から昭和の初期は、顕微鏡技術が未熟で、細胞の中を観察するなどということは夢物語でした。

近年の分子レベルで人体を理解しようとする最新科学は、飛躍的な進歩を遂げ、これまで常識だと考えられていた医学的知見を激変させています。

ということで、シリーズ『ひとを養うもの』では、それぞれの栄養素について、機能性医学やオーソモレキュラー医学などの栄養療法から得られた様々な研究成果をご紹介していきます。

さて、栄養の中でも特に重要度が高いとされているのが、各種ビタミンとミネラルです。

そして、ミネラルの中で最も重視されるのが「マグネシウム」ですが、マグネシウムにつきましては、拙著『大自然の智慧 マグネシウムセラピー』をご覧いただくとして、本稿ではまず、数あるビタミンの中で特筆すべき働きをもつ「ナイアシン(ビタミンB₃)」について、5回に分けて解説していきます。

Vitamin B3 (niacin) – Important for energy metabolism and heart health.

ナイアシン(別名ビタミンB₃、ニコチン酸およびナイアシンアミド)は、水溶性ビタミンの一種で、わたしたちの体内で多くの重要な生理反応を支える「黒子」のような存在です。

ヒーロー(英雄)は、黒子(脇役)の支えがあってこそヒーローとなり得るのです。

とくに注目すべきは、ナイアシンが「NAD⁺」「NADP⁺」という非常に重要な補酵素の材料になるという点です。

これらの補酵素は、単なるエネルギー産生にとどまらず、老化や神経機能、DNA修復といった生命活動の根幹に関わっています。

補酵素(ほこうそ、コエンザイム)とは、酵素の働きを助ける有機化合物です。

酵素単体では活性を示さない場合が多く、補酵素と結合することで酵素の活性を発現させ、反応を促進します。

• 補酵素の役割

酵素の活性化:酵素のタンパク質部分(アポ酵素)に結合し、酵素と基質の結合を助けることで酵素の活性を高めます。反応の促進:酵素と基質の反応を促進し、反応速度を速めます。

様々な反応に関与:補酵素は、代謝、消化、エネルギー産生など、様々な生化学反応に関与しています。

• 補酵素の種類

補酵素は、ビタミン(ビタミンB群、ビタミンCなど)やミネラル(マグネシウムなど)などに由来するものが多く、それぞれ特定の酵素の働きを助ける役割があります。例えば、ビタミンB1は糖質の代謝に関わり、ビタミンB12は赤血球の生成に関与します。

• 補酵素の重要性

補酵素は、酵素の働きを正常に維持するために不可欠な物質であり、欠乏すると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、ビタミンやミネラルは食物から摂取する必要があり、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

• 補酵素とビタミン

補酵素の一部はビタミンを基にしており、例えば、ビタミンB群は様々な酵素の補酵素として機能します。ビタミンB1(チアミン)は糖質の代謝に、ビタミンB2(リボフラビン)はエネルギー産生に、ビタミンB6(ピリドキシン)はタンパク質の代謝に、ビタミンB12(シアノコバラミン)は赤血球の生成に関与します。

• 補酵素とホロ酵素

補酵素と酵素(アポ酵素)が結合した複合体をホロ酵素(holoenzyme)と呼びます。ホロ酵素は、酵素活性を発現するために必要な状態です。

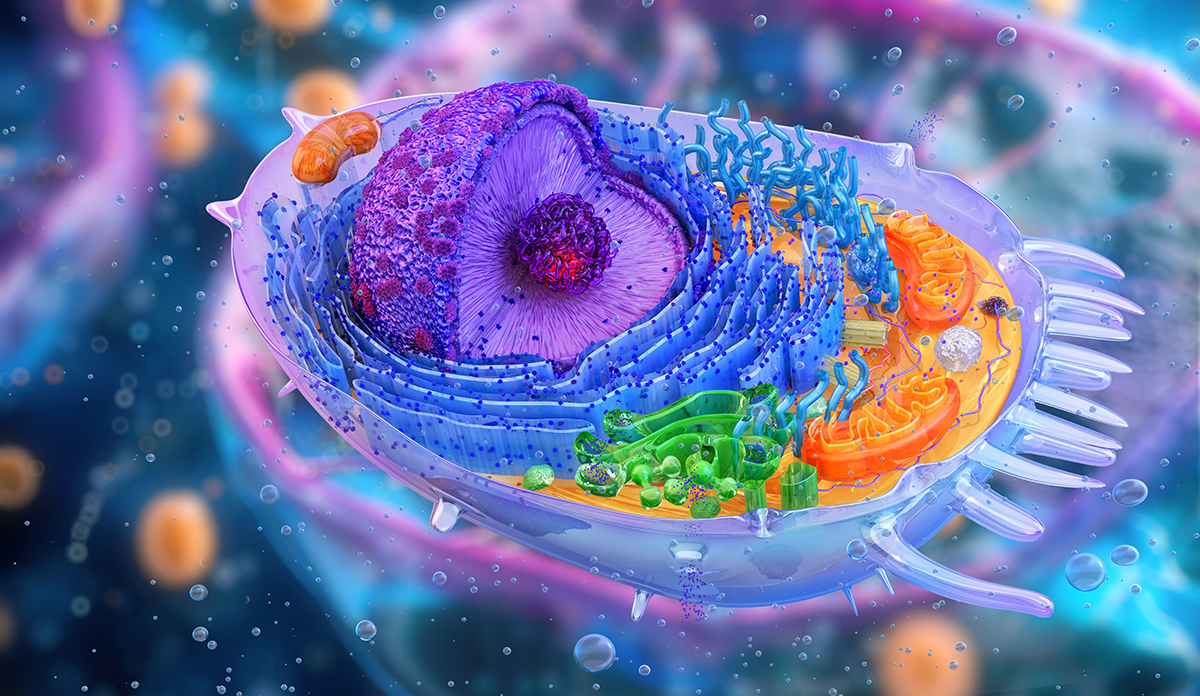

ナイアシンは、体内でNAD⁺(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)やNADP⁺(そのリン酸化型)に変換されます。

これらは200種類以上の酵素反応に関与する補酵素であり、わたしたちの生命活動に欠かせません。

とくに糖質・脂質・アミノ酸の代謝といった「エネルギーの生産工場」の中心に位置しています。

マグネシウムは、わかっているだけで800種以上の酵素反応に直接関与し、間接的には数千種といわれていますから、ナイアシンの重要性が理解できると思います。

NAD⁺/NADHやNADP⁺/NADPHは、細胞内の解糖系やTCA回路、脂肪酸の酸化などで、電子を受け渡す役割を果たしています。

これは、細胞が効率よくATP(エネルギー通貨)を生産するために不可欠であり、また、ミトコンドリアの健全な機能維持にも直結しています。

Human cell structure: nucleus, cytoplasm, golgi, organelles mitochondria, ribosomes, lysosomes, cell membrane. Genetic DNA replication, RNA, protein synthesis, biology medical science. 3D cell anatomy

ナイアシン由来のNAD⁺は、PARP(ポリADPリボースポリメラーゼ)やサーチュイン(SIRT)といった長寿遺伝子や修復酵素の活性に関わります。

PARPはDNAの損傷を修復し、サーチュインは老化の進行を緩やかにするタンパク質群です。

ナイアシンの摂取は、これらの酵素を通じて、老化・炎症・遺伝子発現の制御にまで影響を及ぼします。

NADP⁺は、カルシウムシグナルの調節にも関わっており、これは神経伝達や細胞内情報伝達の整合性を保つうえで非常に重要です。

さらに、近年の研究では、ナイアシンが脳の可塑性や神経細胞の保護機能をサポートしている可能性も示唆されています。

このように、ナイアシンは単なる「エネルギービタミン」ではなく、老化や疾患予防、さらには脳と神経の健康維持にも関与する全身の代謝コーディネーターのような存在なのです。

近年注目されているNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)、健康やアンチエイジングに関心がある方なら、聞いたことがあるのではないでしょうか⁉︎

実はNMNとナイアシン(ビタミンB₃)には密接な関係があります。

どちらもNAD⁺(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)という補酵素を体内で合成するための前駆体(材料)であり、エネルギー代謝・老化制御・DNA修復などにおいて重要な働きをしています。

体内でNAD⁺をつくるルート(=経路)は主に3つあります。

経路① de novo経路

原料:トリプトファン(必須アミノ酸)

特徴:効率が低い(生理的には補助的)

経路② Preiss-Handler経路

原料:ナイアシン(ニコチン酸)

特徴:サプリや食品から摂取される

経路③サルベージ経路

原料:ナイアシンアミド、NMN、NRなど

特徴:もっとも効率がよく、注目される

ナイアシン(ニコチン酸):Preiss-Handler経路により、まずナイアシンモノヌクレオチド(NaMN)→NAD⁺へと変換されます。

ナイアシンアミド(ニコチンアミド):サルベージ経路で、NMNを経てNAD⁺に変換されます。

NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド):直接NAD⁺の一歩手前の中間体であり、速やかにNAD⁺へ変換されるため効率的な補充源とされます。

ナイアシン → NaMN → NAD⁺(Preiss-Handler経路)

ナイアシンアミド → NMN → NAD⁺(サルベージ経路)

NMN(外部摂取)→ NAD⁺

NR(ニコチンアミドリボシド) → NMN → NAD⁺

ナイアシンとNMNを比較した場合、ナイアシンは経口吸収に優れ、価格もリーズナブル(食品・サプリで摂れる)ですが、紅潮(フラッシュ)が起こる可能性があります。

老化研究においては長寿に関わる長年の研究実績があり、医療分野では高脂血症や精神疾患に有効性が確立されています。

一方、NMNは経口吸収において、やや不安定(高用量で吸収性課題あり)な傾向にあり、価格も高価(精製・安定化にコスト)です。

紅潮は起こりません。近年の老化研究との関係においては、長寿・抗老化で注目の新素材で、医療応用の分野では、マウス・初期ヒト研究で大きな期待が寄せられています。

NMNとナイアシンは、どちらもNAD⁺を増やすための素材ですが、ナイアシンは広く安価に使える汎用ビタミンであり、NMNはより直接的かつ効率的にNAD⁺を増やす“「高機能素材」です。

注目されているNMNは、ホリエモン(堀江貴文氏)などの著名人の多くが愛用しているようです。

しかし一般人にとっては、やはり経済的負担が大きいかもしれませんね。

いずれにしても、それぞれの利点・欠点をふまえたうえで、目的(老化対策・代謝改善・疾患予防)やコスト感に応じて選ぶことが大切です。

では、ナイアシンの働きについて、より詳しく見ていくことにしましょう。

たいていのビタミンは、その化学構造が決定される前から、生物学的・栄養学的に認識されていました。

化学においては、化合物が学問的に命名されるのは、その構造が最終決定されてからのことです。

最初のビタミンが生成されたとき、それはビタミンB1(後にチアミン)と呼ばれました。

二番目はビタミンB2(リボフラビン)であり、次に抗ペラグラビタミンであるB₃がつづきました。

これは後に、ニコチン酸(別名ナイアシン)およびニコチンアミド(別名ニコチン酸アミド、ナイアシンアミド)であると認識されました。

ニコチン酸は何年も前に合成されていましたが、生物学的に何らの面白味もない多くの化学物質の一つに過ぎませんでした。

それがビタミンB₃であることが見出されると、ニコチン酸はナイアシンに、ニコチンアミドはナイアシンアミドに改名されました。

「ニコチン酸」という名称は「ニコチン」と似すぎていて、ニコチンの有害な影響を想起させ、このビタミンの摂取を忌避させるおそれがあったためです。

ナイアシンアミドもナイアシンも、ヌクレオチドサイクルの構成要素であり、ニコチンアミド–アデニン–ジヌクレオチド(NAD)を継続的に産生するために欠かせません。

これは活性のある抗ペラグラ因子であり、呼吸酵素系の構成要素でもあります。

ビタミンB₃という呼称は、「アルコホリック・アノニマス」(略称「AA」。1935年にアメリカで創設されたアルコール依存症者のための相互自助グループ)の創設者の一人であるビル・ウィルソン(William Griffith Wilson)氏によってよみがえらされました。

彼は最初のAAのレポートを医師らに配布しましたが、そのタイトルが『ビタミンB₃療法』だったのです。

この言葉はナイアシンとナイアシンアミドの両方を含んでおり、実際、非常に便利な用語です。

ビタミンB₃の主な供給源としては、全粒穀物(ホウルグレイン)、レンズ豆、ナッツ、肉が挙げられます。

たいていの穀物は製粉(精製)され、その麩や胚芽は取り除かれています。

よってビタミンB₃のほとんどが失われてしまうため、白い小麦粉はナイアシンアミドを添加することで「栄養強化」されています。

このような措置によって、1942年(ナイアシンアミド添加が命じられた年)までアメリカを含む多くの国で猛威を振るっていたペラグラの大発生は、沈静化したのです。

人類は進化による変遷のさなかにあり、アミノ酸であるトリプトファンを体内でナイアシンアミドに変換する能力を失いつつある、という仮説があります(1)。

このため、わたしたちは食事からのナイアシン供給にますます依存的になっていますが、同時に食事から摂取できるナイアシンはますます少なくなっています。

「栄養強化」の量では、まだまだ不足しているのが現状です。

ナイアシンは消化管・皮膚・神経の健康のためにも必要な栄養素です。

また、炭水化物からエネルギーを生み出すためにも欠かせません。

ナイアシンおよびナイアシンアミドのヌクレオチドサイクルは、体中のあらゆる場所で広範囲にわたって行われる重要な反応であり、その主だった特徴をすべて述べようとすれば、それだけで一冊の本が必要になるほどです。

繰り返しますが、そうした特徴の主要なものとしては、ナイアシンが「性ホルモンの生成」や「DNAの修復」に関与していることが挙げられます。

次回の投稿は、 『ひとを養うもの 9.2』— ビタミンB₃によって回復が見込める症状、と題して、ナイアシンの補給によって、どのような症状が改善されるのか、その薬理効果について具体的に紹介していきます。

References

(1) Hoffer. A., and H. Foster. Feel Better, Live Longer with Vitamin B:i. Toronto. Canada: CCNM Press. 2007.

⑵ World Health Organization (WHO) & Food and Agriculture Organization (FAO): Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition

⑶ National Institutes of Health (NIH) Office of Dietary Supplements: Niacin Fact Sheet for Health Professionals

⑷ Lehninger Principles of Biochemistry

トップへ戻る

トップへ戻る