栄養

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

2025.03.21

サプリメントを摂取しないことは、健康にとってマイナスの影響を及ぼす可能性があるうえ、毎日1錠のマルチビタミンを摂るだけでは十分とは言えません。

最新の研究によると、複数の異なるサプリメントを摂取している人を数百人調査した結果、摂取量が多いほど健康状態が良好であることが分かりました。

「サプリメントを多く摂ることで、高血圧や糖尿病の発症リスクを低下させるだけでなく、ホモシステイン、C反応性タンパク、HDL(高密度リポタンパク)コレステロール、中性脂肪の血中濃度が改善する」という報告も発表されています[11]。

サプリメントを摂取することで栄養素の血中濃度が上昇し、心血管系の健康に関連する生体指標(バイオマーカー)が理想的なレベルに近づくのです。

そのため、サプリメントを摂る際には、マルチビタミンだけで済ませるのではなく、複数の種類を毎日継続して摂取することが特に重要です。

実際に、サプリメントを日常的に摂取している人の半数以上は、マルチビタミンやミネラルの混合錠剤に加え、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE、カロテノイド、ビタミンDとカルシウムの合剤、オメガ3系脂肪酸、フラボノイド、レシチン、アルファルファ(紫馬肥・むらさきうまご)、レスベラトロール入りコエンザイムQ10、グルコサミンなどを摂取しています。

また、調査に参加した女性はガンマリノレン酸やプロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌などの生菌製剤)を摂っており、男性は亜鉛、ニンニク、ノコギリヤシ、大豆タンパクを摂取していました。

筆者はコロナウイルスに感染した際、メガビタミン療法によって2日間で寛解させた経験があります。

医師が処方した医薬品は服用せずに、10,000mg/dayのビタミンCを3回に分けて服用し、肺機能を活性化する目的で、N–アセチルシステイン(NAC)なども併用しました。

栄養補助食品(フード・サプリメント)とは、食物に含まれる成分のうち、人体にはごく少量しか存在せず、それ自体がカロリー源とはならないものの、最適な健康状態を維持するために不可欠な栄養素を指します。

これらは体内でほとんど、または全く合成されないため、食事から摂取する必要があります。

また、酵素の主要な構成要素や、その働きを助ける補助物質も栄養補助食品に含まれます。

栄養補助食品の必要量が比較的少なくて済むのは、酵素が触媒として作用し、大量の基質(化学反応を受ける物質)を変換できるため、無駄がほとんど生じないからです。

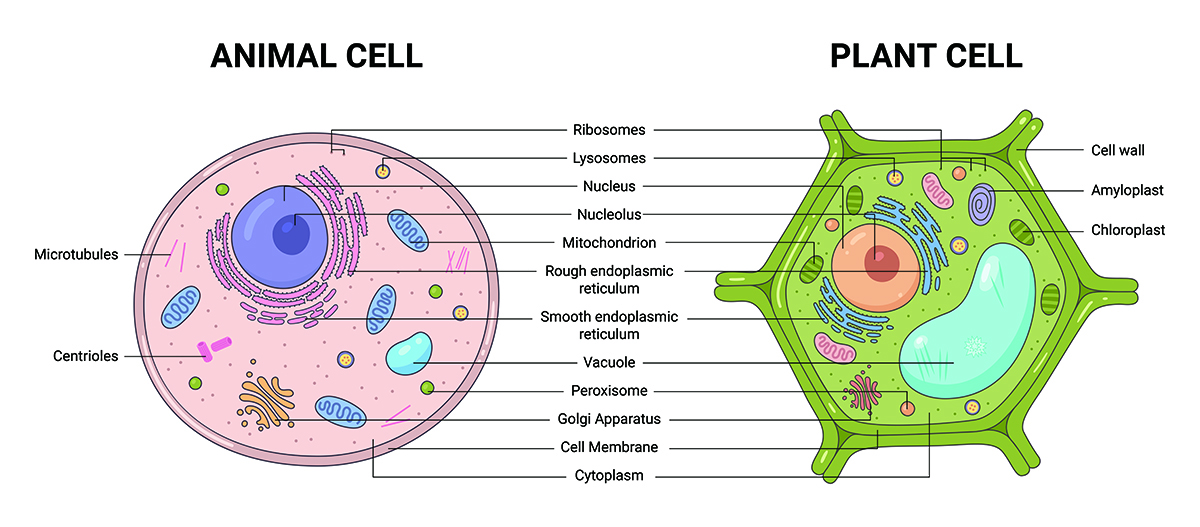

植物や動物から栄養を摂取する場合、それぞれに必要な栄養補助食品の種類や量は異なります。

しかし、生体組織はすべて基本的な栄養素を共有しているため、動物は植物を食べたり、他の動物を食べることで生存できます。

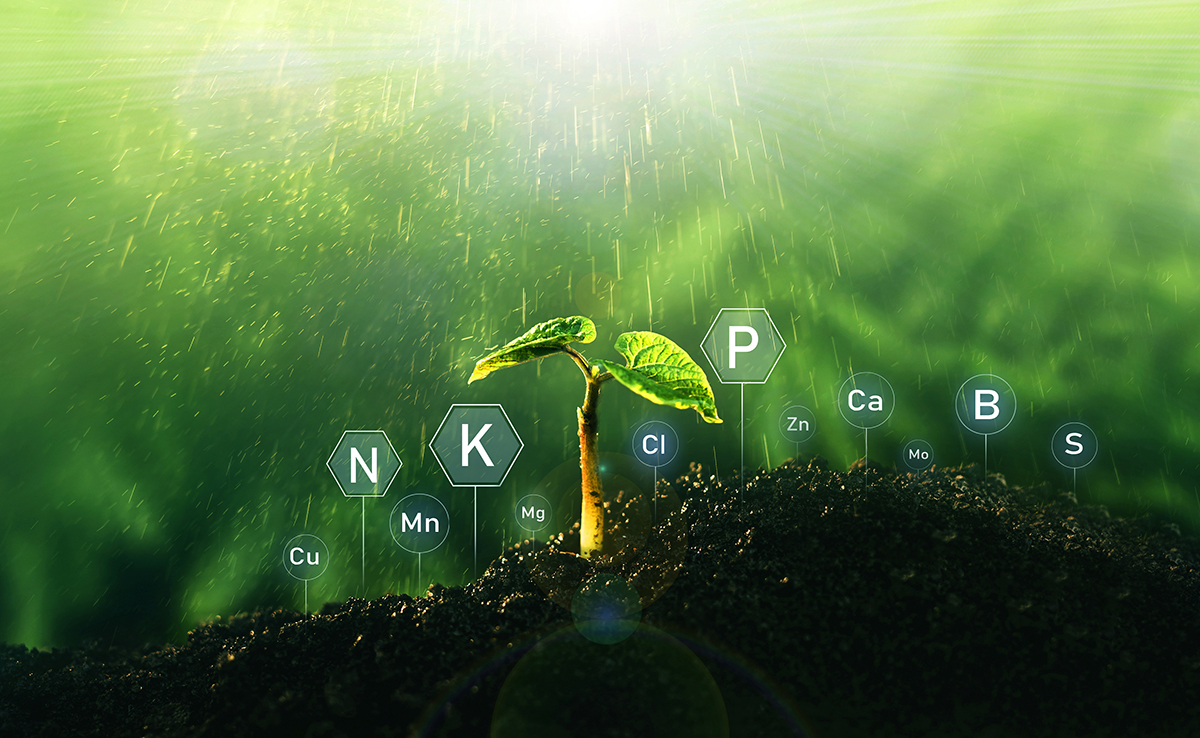

植物は、最終産物や酵素など、あらゆる有機分子を合成する能力を持ちます。

植物が必要とするのは、水、二酸化炭素、酵素、ミネラル、光、そしてそれらの化合物を生産するための安定した環境のみです。

ただし、ビタミンB12は例外で、これは植物ではなく細菌によってのみ生成されます。

一方で、動物は植物が作り出す栄養素を自ら合成できないため、食物として有機物を摂取しなければなりません。

進化の過程で最初に大きな変化が起こったのは、細胞が他の細胞を取り込むようになったときです。

捕食者となった細胞は単細胞生物として生き残り、最終的には私たち人類の祖先へとつながりました。

捕食された細胞の一部は、宿主細胞の中で生存し続けることができず消滅しましたが、運よく生き延びた細胞もありました。

捕食できた細胞は、自身の内部に新たな栄養供給システムを取り込むことができたため、余計なエネルギーを使うことなく、より効率的に生存できるようになりました。

一方、植物細胞は必要なものをすべて自ら合成しなければならず、そのために消費されるエネルギーが大きく、移動する余裕がありませんでした。

こうして、植物と動物が異なる進化の道をたどることになったのです。

もしこの分岐がなかったら、動物は存在しなかったでしょう。

植物もビタミンを必要としますが、自ら合成することができます。

ただし、ミネラルに関しては、植物も動物も外部から補給する必要があります。

自然界において、ビタミンやミネラルは他の食品成分と複雑に結びつき、三次元構造を持っています。

例えば、純粋なビタミンB3は自然界では単体で存在せず、ヌクレオチド(核酸を構成する化合物)の一部として含まれています。

そのため、食物中のビタミンB3は消化・吸収の過程でゆっくりと放出されることがあり、場合によっては十分な量を摂取できないこともあります。

食物にビタミンを添加しても、自然の食品とまったく同じものにはならず、添加されたビタミンやミネラルは、自然食品に含まれるものよりも速やかに吸収されます。

例えば、小麦粉に添加されたナイアシンアミドは、小麦のでんぷんが糖に分解されるよりも先に吸収されるため、摂取のタイミングによっては体内での働きが異なる可能性があります。

これは必ずしも有害ではありませんが、知っておくべき重要なポイントです。

ビタミンやミネラルのサプリメントは人工的に作られたものなので、適切に活用することが重要です。

一般的に有益ですが、過度に依存してしまうこともあります。

最も大切なのは、未精製の自然な食品を中心にした食生活を送ることです。

「サプリメント(補助)」は、その名の通り、あくまで補助的な役割を果たすものであり、基本となるのは日々の食事であるべきです。

ビタミンは、脳を含む身体のあらゆる生体組織で発生する多様な化学反応に必要な有機分子です。

例えば、ビタミンCやナイアシンアミド(ビタミンB3)は、脳内の神経伝達物質受容体の働きに直接的な影響を与えることが知られています。

一般的に「ビタミン」とは、体内で生合成できないものの、必要量はごく微量であり、その少量で全身の生化学反応を促進する物質を指します。

しかし、実際にはこの定義に完全に当てはまらないビタミンも存在します。

例えば、ビタミンC(アスコルビン酸)は時にグラム単位で必要とされるため、一部の研究者の間では「ビタミン」の定義にそぐわず、本来はビタミンと考えるべきではないとの意見もあります[12]。

また、ナイアシンやナイアシンアミド(総称してビタミンB3)は、体内で生合成が可能です。

ナイアシンはニコチン酸とも呼ばれ、ナイアシンアミドはニコチン酸アミドの別名です。

ニコチン酸はビタミンとしての働きを持ちますが、タバコに含まれる有害物質ニコチンと混同されないように、「ナイアシン(niacin)」という名称が付けられました。

体内では、約60mgのトリプトファンから1mgのビタミンB3が生成されます。

このため、厳密に定義すればビタミンB3は「ビタミン」に該当しません。

ビタミンD3も同様に、紫外線の影響で皮膚で合成されるため、ビタミンの一覧に含めることは本来不適切であると考えられます。

実際には「ビタミン」というより「ホルモン」に近い性質を持つためです。

このように、「ビタミン」という概念には曖昧な点が多く、化学名(例えばビタミンCなら「アスコルビン酸」、ビタミンB1なら「チアミン」)を用いるか、あるいは「栄養補助因子」や「食物栄養補助物質」といった名称に統一するほうが、科学的に合理的であると言えます。

「ビタミン」という概念は長年にわたり一定の役割を果たしてきましたが、現在ではオーソモレキュラー栄養学や一般医学にとって、むしろ誤解を生む要因となることも少なくありません。

一方で、ミネラルは主に二つのカテゴリーに分類されます。

ひとつは有害なもの(例:水銀)であり、もうひとつは必須微量元素(例:マグネシウム、セレン、亜鉛)です。

ミネラルは体内で合成することができず、すべて水や食物から摂取する必要があります。

ビタミンのサプリメントは安全です。

わたしは、サプリメントによって深刻な副作用が発生した例を一度も見たことがありません。

1969年以来、私自身が摂取してきたアスコルビン酸の総量は2トンを超えます。

また、2万人以上の患者に対して、腸が下痢を起こさないギリギリの耐容量を処方してきましたが、重篤な副作用はまったくなく、驚くべき効果を発揮しました。

ロバート・F・キャスカート(Robert F. Cathcart)医学博士

Reference

11 Block. G, C.D. Jensen. E.P. Norkus. et al.“Usage Patterns. Health, and Nutritional Status of Long-term Multiple Dietary Supplement Users: A Cross-sectional Study. Nutr J 6.1 (October 20Cn). 30.Available online: www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-6-30.pdi

12 Stone. I.”The Natural History of Ascorbic Acid in the Evolution of the Mammals and Primates and Its Significance for Present-day Man.” J Ortho Molecular Psych 1 (19/2): 82-89. Stone. L The Healing Factor:Vitamin C Against Disease. NewYork: Grosset and Dunlap. 1972.

トップへ戻る

トップへ戻る