栄養

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

2024.10.11

今回の投稿は、何度もお伝えしている「タンパク質」についてのお話しですが、その前にタンパクはタンパクでも「毒性のあるスパイクタンパク」が関係する記事をご紹介します。

夏頃から、このようなニュースが報道されています。

「5類移行後 最大の波」新型コロナ患者 9週連続で増加

近年ようやく落ち着いてきた新型コロナですが、冬を目前にして再び感染拡大の波が来ているようです。

この感染を予防するために、同じく人々の関心が高まっているのがワクチン。

しかし、日本人の約8割が打っていたコロナワクチンですが、最近はその効果に対して疑いの目も増えているようです。

実は今、ワクチン接種後に健康被害が出た人は1万人以上もいることが判明しており、その被害件数(認定件数)は、過去45年間の全てのワクチン被害の総数を大幅に超えていることが明らかになっています。

※ 1977年2月〜2021年12月:3522件に対して、2021年2月17日〜2023年8月31日:4098件

さらに、ワクチン接種が原因で死亡したと考えられる人は、2,000人にのぼり、「ワクチンの危険性を告知しなかった」として2024年4月、国を相手取った訴訟が始まっています。

実際に…

• 愛知・42歳女性”コロナワクチン接種後死亡事故”

• 愛媛・ワクチン副反応により突発性心停止や急性心筋梗塞などを発症し、9人が死亡

• 同県・106人がワクチン接種による健康被害を訴え、うち61人について国がワクチン接種と健康被害の因果関係を認めた

などの事例が多発しており、異常な超過死亡数の増加など、今や、予防としての最善策とは言えない状況になっています。

このように今でこそ、一部のメディアではワクチンの危険性に警鐘を鳴らすようになってきましたが、新しい自己増殖型遺伝子製剤「レプリコン」が世界で初めて日本で承認されてしまいました。

メディアなどではこの製剤を「レプリコン・ワクチン」と呼んでいますが、これは遺伝子製剤であってワクチンではありません(が便宜上、本稿ではワクチンと呼称します)。

レプリコンワクチンは一般的に…

① 接種した新型コロナウイルスのmRNAが体内で複製・増殖する新たな技術を使っているため、少量でも効果を発揮する。

② 従来型のmRNAワクチンに比べて、抗体の減り方が抑えられる。

結果的に、半年後も抗体が維持されるなど、免疫が長く続く。

といったメリットが謳われており、あらゆる技術を詰め込んだ “夢のワクチン” と呼ぶ人たちもいるほどです。

しかし…

逆にこの遺伝子製剤は、少量の摂取でもmRNAが体内で複製・増殖されるため大きなリスクが懸念され、各国の医師や科学者たちがその危険性に警鐘を鳴らしています。

では具体的にどのような問題が指摘されているのでしょうか?

元長尾クリニック名誉院長・長尾和宏医師はレプリコンワクチンの危険性について次のように解説しています。

※ヘルスアカデミー2024年10月号より一部抜粋・編集

インタビュアー:

長尾先生は、レプリコンワクチンには大きく5つの危険性があると仰いますが、詳しく教えていただけますか?

長尾先生:

まず1つ目に、感染予防効果がないことです。

すでに7回打っていて、また(mRNAワクチンをさらに強力にしたレプリコンワクチンを)打つということは、効いてないということです。

打った翌日に(コロナに)感染する方も見てきました。

予防にならないどころか、(免疫が落ちるので)コロナに感染しやすくなってしまうんです。

2つ目は、亡くなるかもしれないということ。

その場でアナフィラキシーで亡くなった方、血栓症で2~3日後に脳梗塞、心筋梗塞、脳出血で亡くなった方が大勢いらっしゃいます。

また、心筋炎というものがあって、不整脈が出るのですが、お子さんでもこの症状になっている。

心不全にもなります。

1年後に心筋炎になることもあり、あらゆる遅発性の副作用が出てしまうのです。

3つ目には、打てば打つほど免疫機能が低下するということ。

(ワクチンは)抗体を作ると言われていますが、実際は悪玉抗体と言われているIgG4が増えてしまいます。

打てば打つほどそれが増えて、膠原病(こうげんびょう)になるわけです。

関節リウマチや強皮症など、それで亡くなられた芸能人もいらっしゃいますよね。

そういうケースが増えてしまう。

つまり、自己免疫疾患です。

元長尾クリニック名誉院長・長尾和宏医師

それから、4つ目はがんの問題。

がんが世界的に増えています。

もちろん日本でも。

特にすい臓がんと乳がんと血液のがんが増えています。

これは世界的な傾向で、有名な政治家さんも国会で証言されてますね。

「私はワクチンでがんになりました」と。

これは、はっきり言って因果関係が証明しにくいです。

しかし、疫学的に名古屋大学名誉教授の小島先生が分析しています。

ワクチン接種とがんの関連性を統計学的に分析したら、すい臓がん、乳がん、白血病、悪性リンパ腫の増加に関係していることが証明されて、本も出ていますからね。

世界的にもこれは認められているんです。

5つ目はレプリコンだけの最大の特徴、伝播(でんぱ)しやすいということです。

つまり、シェディングですね。

ワクチンから打ったものが、そのまま汗や吐く息から出て空気感染するのではないかと言われています。

日本国内で、本当にこのような事態になった場合、鎖国ではないですが、外国から見たら日本は危険国だと言われるかもしれない。

日本人全体がそのようなレッテルを貼られて、差別されるような可能性があるのではないかと。

これは考えすぎだという説もあり、私も(本当のところは)分からないとしか言えません。

ですが、やはり最悪の事態も想定しておくべきだと思います。

だから、レプリコンワクチンをそういう意識で、まず打たないことが大事です。

レプリコンという新しい名前、カタカナで良さそうな名前、少量で長持ちという何か良さそうな印象があるけれど、こういったことに騙されないようにしてほしいと思います。

COVIT-19ワクチンでは、その効果の無さというか、2回目を摂取した人の方が感染率が高かったデータを厚労省が改竄し、国会で追及されるという事態になったにも関わらず、何故また同じ過ちを犯すのでしょうか?

このような事態を受け、ある団体から異例とも言える緊急声明が出されました。

それは、一般社団法人日本看護倫理学会です。

この声明では…

◾️レプリコンワクチンの開発国アメリカや、治験を実施したベトナムなどでは、なぜ認可されていないのか?

◾️mRNAワクチンの安全性の証拠は欠如している。

◾️接種が開始されれば、医療従事者は、接種を推進するべきだという流れができてしまう…

など、「レプリコンワクチンに対する緊急声明」という形で、参考文献などとともに発表されています。

※出典:『【緊急声明】新型コロナウイルス感染症予防接種に導入されるレプリコンワクチンへの懸念 自分と周りの人々のために』

日本看護倫理学会が指摘している通り、この遺伝子製剤を開発したアメリカ、治験を実施したベトナムでさえも承認されていません。

日本は世界で唯一この新しい〝スパイクタンパク自己増殖型遺伝子製剤「レプリコン」〞を承認し、10月1日からなんと全国で65歳以上の高齢者と基礎疾患を持つ人たち向けに「定期接種」というかたちで始まりました。

つまり、日本で人体実験(というよりは動物実験)が始まったということです。

厚労省の発表によると、定期接種3224万回分のうち約427万回分です。

定期接種の対象である65歳以上の高齢者と、基礎疾患を持つ60~64歳の人の、8割程度に行き渡る量だといいます。

※出典:『コロナワクチン、3224万回分 定期接種は10月1日開始』

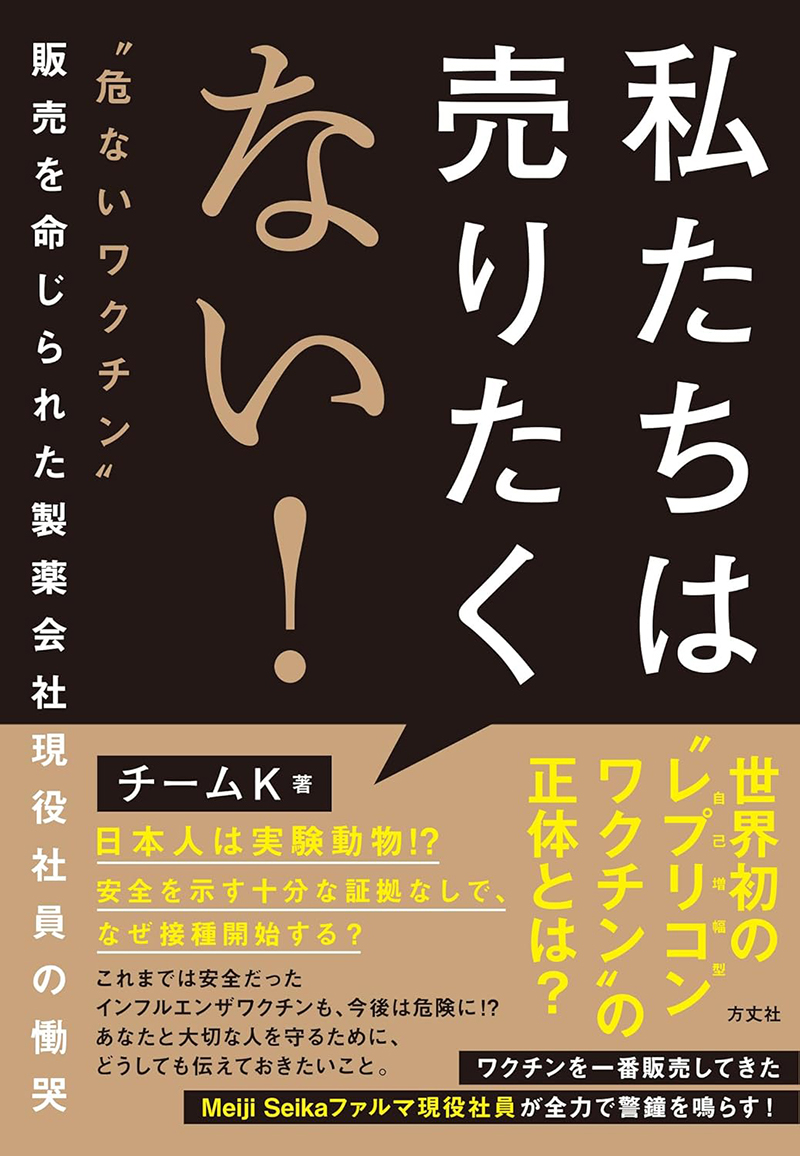

なんとそのレプリコンワクチンの製造・販売元である製薬会社Meiji Seikaファルマ現役社員のグループが「安全性を確認できていない新型コロナワクチンを強引に販売すべきでない」として、書籍『私たちは売りたくない!』(方丈社、9月18日発売)を緊急出版。

発売数日で増刷を重ね、話題となっています。

ではアメリカのバイオ企業の技術が使われ、安全性が確認されていない、むしろ危険性が指摘されている遺伝子製剤が何故、世界で初めて「日本で承認された」のでしょうか?

国会議員の川田龍平氏が国会(参議院)で質問したところ、政府からの正式回答は「令和6年6月21日時点においてアメリカで承認されていないと承知しているが、日本で承認されたその理由は承知していない」という趣旨のものでした。

※ 質問第二〇三号「レプリコンワクチンに関する質問主意書」

これは一体どこの国の政府の発言なのでしょうか?

政府が承認者であるにも関わらず、承認理由を承知していないとはどういうことなのでしょうか?

これは単に裏金などの(瑣末なとも言えませんが)問題ではなくて、国民の命が懸かった一大事です。

最初の投票で、たった40人程度の票しか集まらなかった人が総理大臣になるという異常な総裁選の裏で、国民にたいした説明もなくこのような重大な施策が行われています。

このような売国政治がまかり通っていては、日本の首都はワシントンD.C.にあると言われても頷くしかありません。

自由民主党はCIAの資金でできたニセの保守政党ですし、憲法もアメリカ製、テレビ局はGHQ製のプロパガンダ機関で、いずれもMade in USAですから仕方ないのでしょうか⁉︎

まともな保守政党が躍進して政権を担わなければ、ジャパンハンドラー(日本を飼い馴らした人物。特にアメリカでの用法を指すことが多い)たちに国民の健康も売られつづけてしまいます。

国民に主権がないわたしたちは「自分の身は、自分で守る」しかないわけですが、そのためには、常日頃から免疫系を中心とした「自然治癒力」という自然良能を活性化するライフスタイルを心掛けなければなりません。

ライフスタイルのなかでも特に重要なのが「何を食べるか?」「何を食べないか?」です。

私たちは100年前よりも、はるかに多くタンパク質を摂っています。

肉の摂取と血糖値上昇や糖尿病のリスクに関する研究では、肉を大量に摂取する人は空腹時血糖値が高く、糖尿病リスクが高まる傾向があり[27]、BMI値(体格指数)が高い人では特にその傾向が顕著であることが報告されています。[28]

この報告は、血糖値が炭水化物の影響しか受けないと思っている多くの人を驚かせています!

一部のタンパク質はグルコースを生成し(糖原性)、糖質の代謝経路をたどります。

別のタンパク質はケトン体を生成し(ケト原性)、脂質の代謝経路をたどります。

また、両方の代謝経路をたどるタンパク質もあります。

タンパク質はまず細胞の構成要素として使われますが、余分なタンパク質は代謝され、燃料として使われます。

自分のタンパク質摂取量を意識し、タンパク源に気をつけることが重要です。

放牧による有機牧草飼育の動物性タンパク源は、従来型の集中家畜飼養施設(CAFO)で育てられた家畜動物の肉よりもオメガ3脂肪酸を豊富に含み、炎症性が低いです。

集中家畜飼養施設では、家畜動物は主にトウモロコシや大豆由来の飼料を与えられており、肥育飼料の安価な代替品として食品・飲料・キャンディー工場で余った食品廃棄物を与えられている場合さえあります。[29]

もうひとつ確実に避けるべき食品は、ベーコンやソーセージ、デリミート(調理済み食肉)、塩漬け肉といった加工肉です。

欧米の大規模研究と疫学研究のメタ分析は、加工肉の長期的な摂取は、男女を問わず、2型糖尿病に加え、心血管疾患や大腸ガンとも関連性があることを明らかにしています。[30]

十分なタンパク質を摂取するには、特に飽和脂肪酸の摂取制限をしている場合は、赤身肉や魚、甲殻類、低脂肪の鶏肉、鹿肉をはじめとするジビエなど、脂肪分の少ないタンパク源を中心に食材を選びましょう。

レバーはこの世で最も栄養豊富な健康食品のひとつであり、生物学的利用能がきわめて高いビタミンDを含んでいます。

卵はもうひとつの良質なタンパク源であり、特に放し飼い(多くの場合窓を開け放った鶏舎に詰め込まれた状態を指す単なる「平飼い」ではない)の鶏卵は理想的です。

放牧卵は普通の卵より栄養価が高いです。

放牧卵の栄養素含有量を調べたところ、放牧卵には通常の卵の2倍にのぼるオメガ3脂肪酸が含まれ[31]、ビタミンA濃度がより高いことを突き止めました。

卵には必須栄養素のコリンも含まれています。

コリンは脳の働きに不可欠な神経伝達物質、アセチルコリンの生成に必要です。

コリンはアルツハイマー型認知症の発症リスクが高い人にとっては特に重要です。[32]

卵の平均摂取量は、女性が週に約3 .8個、男性は週に5.9個です。

研究によれば、卵を1日1個食べても心臓代謝の健康に悪影響はありませんが[34]、あえてそれ以上食べる必要はありません。

乳製品の過剰摂取にも気をつけるべきです。

たとえ乳製品に敏感でなかったとしてもです。

乳製品で炎症が起きたり、乳製品をうまく消化できなかったりする人もいるでしょう。

乳製品を食べた後にむくんだり、粘液の分泌が増えたり、消化不良を起こしたりする場合は、摂取量を減らすべきサインかもしれません。

イスラエルなど特定の国の乳製品の多くが地元産で、長期保存や数百マイルに及ぶ輸送に耐えられるよう加工されていません。

欧州産の生乳チーズや、山羊や羊のミルクからつくられた生乳チーズは概ね最も消化がよいです。

植物性タンパク源も豊富に存在します。

豆類やレンズ豆の危険性を説く声もありますが、豆類をタンパク源や食物繊維源として好んで摂っている人も多く存在します。

とはいえ、自己免疫障害を持つ多くの人にとっては、豆類は大きな問題となります。

豆類と穀物を含まない食事で自己免疫があるかどうか試してみてはどうでしょうか。

豆由来のものが多いプロティンパウダーについても同じことを感じています。

人によって、植物性プロティンパウダーは合うものと合わないものがあります。

あなたも自分に合う商品を知るために、さまざまなプロティンパウダーを試し、その後の体調を確かめてみてください。

レクチンは、炭水化物に結合し、食物に含まれる一部の栄養素の吸収を阻害するアンチニュートリエント(反栄養素)のタンパク質です。

レクチンは植物の構成要素であり、ゼノホルミシス効果※を促しますが、効果よりも害のほうが大きいという見方もあります。

※ゼノホルミシスは環境面でストレスを受けた植物によって生成された生物活性を有する二次代謝産物がストレス耐性およびそれらを消費する動物に生存の便益をいかにして付与するかについて説明するもの。

レクチンは、植物が菌類から身を守ったり昆虫[34]や動物から食べられることを防いだりするために用いる病原体なので、ある意味毒であり、人によっては自己免疫疾患のリスクを高めるおそれがあります。

しかし、ほとんどの食品にはレクチンが多少含まれており、大半の人にとってレクチンはさほど問題になりません。

特にレクチンの含有量が多い食品は圧力調理すれば問題は解消されます。

圧力調理によってレクチンが変性するため、圧力鍋さえ準備すれば心配はいりません。

だから、レクチンへの懸念を野菜を食べない言い訳にしてはいけません!

ただ、先に述べたとおり、自己免疫疾患がある場合は、レクチンを含まない食事を試して、その後の体調を確認しましょう。

微量栄養素とはビタミンとミネラルを指します。

微量栄養素密度が長寿とエネルギー産生の鍵の一端を握るため、ビタミンとミネラルはきわめて重要です。

かつて私たちは果物や野菜からビタミンとミネラルを豊富に摂取していましたが、工業型農業による劣化が原因で、土壌の質は著しく低下しています。[35]

現在、米国では農産物の半分以上を輸入していますが、輸入農産物は新鮮な国産農産物よりも微量栄養素密度がはるかに低いです。

輸送や保管によって微量栄養素含有量が低下するからです。

ミトコンドリアのエネルギー源となるビタミンとミネラルを十分に摂取するには、牧草飼育の放牧畜産物や新鮮な農産物を食生活の基盤にすべきです。

できるだけ牧草飼育や野生のタンパク源を摂るよう心がけましょう。

また、栄養素密度が高いという理由で、甲殻類やナッツ類、種子類も積極的に食べると良いです。

可能であれば、農産物はできるだけ地元生産者や有機生産者から調達し、肉や魚は優良な業者から仕入れましょう。

肉食か菜食(ヴィーガン)かをめぐってはさまざまな議論がありますが、肉も野菜もまんべんなく食べる「雑食」が長寿や妊娠成功の可能性を最も高めるというのが、さまざまな文献の結論です。[36]

ファイトニュートリエント(植物栄養素)は、ビタミンやミネラルではないですが、健康に良いとみとめられている植物に含まれる物質を指します。

ファイトニュートリエントが豊富な農産物は、色で特定できます。

赤・オレンジ・黄色の野菜と果物にはカロチノイドが豊富に含まれます。

個人的な経験によれば、カロチノイドを多く摂取すると、肌の質や外観に実際に目に見えて効果が表れます。

カロチノイドを豊富に摂取する食生活によって、肌つやが良くなり、汗のにおいが改善されることを明らかにした研究もあります。[37]

緑色の野菜は、ゼアキサンチン、イソチオシアネート、ルティンなど多くの種類のガン細胞抑制物質を含んでいます。

ミトコンドリアをフリーラジカル(対になっていない電子を持つため、他の分子から電子を奪い取る力が高まっている原子や分子)から直接守る重要な抗酸化物質であるスーパーオキシドジスムターゼ(SOD:活性酸素分解酵素)とクロロフィルを含む良質なスピルリナとクロレラのタブレットを試してみましょう。

青や紫色の野菜には、老化を遅らせる効果や、心臓の働きを助け血栓を予防する効果があるアントシアニンが含まれていることが多いです。

白や茶色の野菜(タマネギ、ニンニク、キノコ類など)には、抗腫瘍特性を持つアリシンが含まれます。

白い果物や野菜には、ケルセチンやケンペロールも含まれていることが多いです。

ケルセチンは抗ウィルス剤として特に有用な栄養素です。

多くの人が、こう質問します。

「雑食、肉食、草食、ヴィーガン食、パレオダイエット、ケトジェニックダイエットのどれを私は選ぶべきでしょうか?」

これに対して適切な回答は、どのようなものだろう。

おそらく、こんな感じかも知れません。

「栄養摂取の分類や制限は好きではありません。流行を追うよりも、さまざまな動物や植物から、栄養素密度が高く、多様な栄養素を含むものを摂ることを重視すべきです」

この回答はある意味、雑食支持派といえるかも知れません。

最適な食べ方について栄養学者や専門家の間で意見が分かれるのは、人によって効果的な食事法が異なることも理由のひとつでしょう。

栄養学の分野は絶えず進化を続けており、代謝の健康や、適切な主要栄養素比率と食物調達をめぐる論争は絶えることがありません。

糖尿病などの代謝性疾患の治療を目的とした食事法に注目し始めたとき、複数のアプローチが効果を発揮することがあります。

炭水化物の摂取とインスリン分泌を減らす高脂肪のケトジェニックダイエットと、脂肪の摂取を減らし、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー:長期血糖値のマーカー)を下げることでインスリン抵抗性の改善を図る低脂肪のヴィーガン食は、どちらも体重の減少につながりました。

ケトジェニツクダイエットもヴィーガン食も、ホールフードの摂取を重視し、加工食品を排除して、食べすぎを制限するため、代謝の健康改善に効果があったのです。

代謝性疾患の最大の元凶(超加工食品、ファストフード、精製炭水化物、揚げ物の植物油、加工肉、砂糖など)を制限すれば、あなたも代謝の改善を実感できるはずです。

人間が食料供給全体の変化に適応できることはわかっています。

大事なのは食習慣を変えたら、それを維持することです。

食事制限を守ることで新しい食習慣を維持しやすくなる場合もありますが、それが誰にでも当てはまるわけではありません。

バイオマーカーに関しては、高炭水化物・低脂肪のヴィーガン食の実践者(ヴィーガン)は、中性脂肪値が高めで、LDLコレステロール値とHDLコレステロール値がどちらも低く、全体のコレステロール値が低い傾向にあります。

血糖値への影響はまちまちですが、高炭水化物食は一般にインスリンの分泌を増やすとみられます。

ただし、それは食事の質によります。

脂肪摂取量が低くても、ヴィーガン食はインスリン感受性を改善し、血糖値を全体的に下げる効果があります。

高炭水化物のヴィーガン食実践者は、炭水化物への適応力が高いため、炭水化物に対する血糖値の反応もかなり良い傾向にありますが、脂肪燃焼への切り替えに苦労します。

つまり、ヴィーガンは必ずしも代謝の柔軟性が高くないのです。

パレオダイエット(旧石器時代の食生活を参考にする食事法)、ケトジェニックダイエット、原始人食などの低炭水化物食の実践者は、中性脂肪値が低く、HDLコレステロール値が高い傾向にありますが、LDLコレステロール値が高い人もいます。

これらの食事法の実践者は、血糖値が低い傾向にあり、食後血糖値も空腹時血糖値も低いです。

しかし問題は、ケトジェニックダイエット実践者が炭水化物を摂った瞬間、血糖値スパイクが起きることです。

こうした人たちは炭水化物への適応力を失い、代謝の柔軟性が低下しているおそれがあります。

それぞれの食事法の効果が人によって異なるのは、遺伝的性質やマイクロバイオーム構成の違いのせいでもあります。

要するに、最も合う食事法は人によって異なるというのが正解です。

ヴィーガン食で健康問題を解消できたと絶賛する人もいれば、ケトジェニックダイエットやパレオダイエットで体調が改善したと熱く語る人もいる理由がこれで説明できます。

自分のタイプに合う食事法を見つけると、体調が改善します。

しかし、まさかそれが「誰にでも効くわけではない」とは想像もできないでしょう。

定期的に持続グルコースモニターを装着して、糖と炭水化物に対する身体の反応を追跡してみるのも良い方法です。

血糖値をトラッキングし、さまざまな食品に反応して体調がどう変化するかを知れば、自分の身体に効果的な食事法を突き止めるヒントになるでしょう。

ここでとても重要なことを指摘しておきます。

さまざまなトラッキング技術を取り入れて、自分が食べ物のことを気にしすぎている、あるいはオルトレキシア(「完璧な」健康食への執着)や摂食障害に陥りそうになっていると気づいたら、一歩引いて自分自身との関係を見直すべきです。

理想体型であろうと痩せていようと自分の身体を愛することを学び、健康だと感じるために身体が必要としているものに耳を傾けることを学ぶべきです。

それが自然良能を最大化してくれます。

そして、感染症からもあなたを守ってくれるでしょう。

Notes

トップへ戻る

トップへ戻る