栄養

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

Nutrition

あなたは、あなたが食べてきたそのものです

2023.04.14

今朝、通勤途上の車載オーディオから最初に流れてきた音楽は、ヘイリー・スタインフェルド(Hailee Steinfeld)の『SunKissing(太陽のキス)』という、カリフォルニアの夏を感じさせる曲でした🎶

今回のブログ記事のタイトルは、この楽曲からつけさてもらいました💨

ご興味がありましたら、こちらから視聴できます。

⬇︎⬇︎⬇︎

🔆SunKissing by Hailee Steinfeld 🎶

Hot weather with full sun in summer

ということで、そろそろ太陽の紫外線(SunKissing)が、気になる季節がやって来ました!

日本に比べて、太陽の光に恵まれないヨーロッパでは、バカンス休暇も相まって「日焼けがステイタスだ」と感じている人も多いようです。

しかしここ日本では、どうでしょうか?

真っ黒に日焼けした「夏子」が美人さんだった時代もありましたが、近年、SunKissing(紫外線)は嫌われる傾向にあります。

唐突ですが、弊社には「海ガール(サーファー)」の従業員がいます。

弊社の新しいお客さまには「メルマガ」でお馴染みだと思います。

そして弊社製品の品質を担う製造部門には「海ボーイ」もいますよ。

彼らは、東京オリンピックの際、アメリカ代表サーフチームがキャンプ地とした「牧之原」や「御前崎」を本拠地としているようです。

Come and catch a wave !

海Boy

海Girl

※ 画像はご本人の許可を得て掲載していますが、けっこう説得に苦労しました💧

弊社のお客さまにも、サーファーの方が何人もいらっしゃいますが、彼らのライディングは、いかがですか?

なかなかやりますよね !?

ところで、超自然派の海ガールは、オーガニックの日焼け止めを顔に塗って海に入るそうです。

本人曰く、「まるで、志村けんのバカ殿だ〜」… だそうです。

やはり「美白」が大切なのでしょうね !?

〝そして波乗りの後は、「ビタミンE」配合のクリームでアフターケアも忘れません〞…だそうです🤔

確かにビタミンEは、強力な抗酸化物質ですし、日焼けにも効果を発揮します。

海Girlは、サプリメントにも詳しいんです!

さて、日焼けよりも「美白」が優先される今日の社会環境ですが、そもそもどういうメカニズムで肌が赤くなったり、黒くなったりするのでしょうか?

太陽光の中で、日焼けの大きな原因になるのは「紫外線(UV・Ultraviolet)」です。

紫外線は、波長の短いUVC、波長が中くらいのUVB、波長の長いUVAに分類されますが、UVCは上空のオゾン層に遮られて地上にほとんど届かないため、人間の肌にもまず影響はありません。

日焼けの原因になるのはUVBとUVAで、太陽光は波長が長いほど皮膚の奥深くまで届きます。

皮膚は外側から順に、表皮、真皮、皮下組織となっており、UVBは表皮に、UVAは真皮まで届くのです。

Woman Applying Sun Cream on Tanned Shoulder In Form Of The Sun.

英語で日焼けを表す言葉に「サンバーン(Sunburn)」と「サンタン(Suntan)」の2つがあります。

強い日差しで肌が赤くなり、火傷のような状態をサンバーン。

皮膚が紫外線を防御するための反応です。

皮膚が炎症を起こしている状態なので、このダメージが蓄積するとシミの発生につながるのです。

その後ゆっくりと肌が黒くなるのがサンタンです。

これも、皮膚が紫外線を防御するため、「メラノサイト(メラニン細胞)」という組織から紫外線を吸収する黒い色素メラニンを大量につくらせる反応です。

メラニンは、新陳代謝が進むと角質へ押し出され、やがて皮膚から剥がれ落ちる(鱗屑・りんせつ)のですが、新陳代謝が衰えると色素沈着を起こしてシミやそばかすとなり、肌に残ります。

日焼け対策という意味では、夏や晴天の日だけでなく、一年を通して曇りの日でもケアが必要です。

線量は少なくなるものの、紫外線は常に降り注いでいるのです。

Sensuous slim woman applying suntan lotion oil to her body at the beach

アメリカがん協会(American Cancer Society)や、その他の医学系組織では、青天の日に海に行ったり、散歩したりする際には、午前10時から午後4時の間は避けるか、もしくは衣服や日焼け止めを塗って肌を保護するように勧告しています。[1]

また、英国では若い人を皮膚がんから守るため、大部分の地域で18歳未満の未成年は日焼けサロンを利用できません。

違反したサロンには最大で約350万円もの罰金が科せられます。

もちろんこの強い勧告や法律は、皮膚がんの発症リスクを増大させる紫外線への曝露を減らすためです。

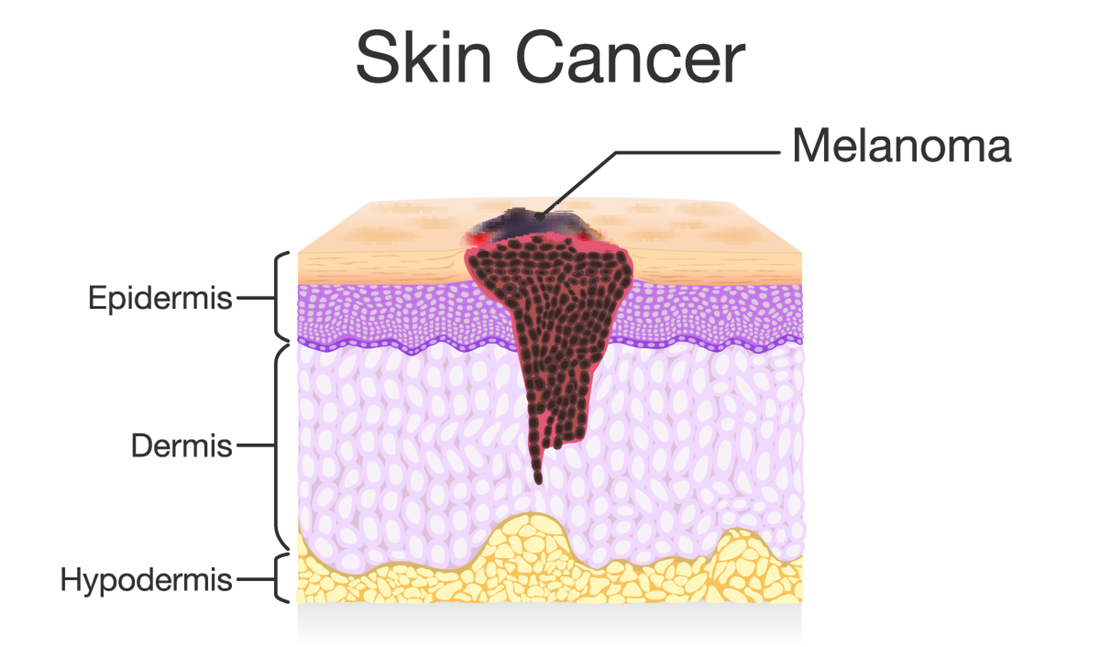

ごく稀ではありますが、ひどい日焼けをした場合(特に肌が白い人)、悪性の悪性黒色腫(メラノーマ)を発症することもあります。

悪性黒色腫は皮膚がんの一種で、ほくろのように黒く、足の裏を含む全身の皮膚の他に、口や目の中にできることもあります。

世界がん研究基金(WCRF)によると、10万人あたりの発生数はオーストラリアの33・6人を筆頭に、ニュージーランド、欧米諸国が高く、米国は約12・7人です。

これに対して国立がん研究センターの「がんの統計2019」は、日本の発生率を10万人あたり0.5~0.6人としていますから、オーストラリアのわずか60分の1です。

どちらも年齢で調整したデータです。

日本人の発生率は、かなり低いですね。

皮膚がんにかかりにくい体質なのでしょうか?!

皮膚がんにはいくつかタイプがありますが、いずれも強い紫外線を浴びると発生率が上がります。

そのためオーストラリアで皮膚がんが多いのは、地球を取り巻くオゾン層が温室効果ガスによって破壊され、紫外線が大量に降り注いでいるからと推測されています。

一方で懸念されているのが、「ビタミンD」の欠乏という問題です。

ビタミンは、人体の機能を正常に保つため必要な有機化合物ですが、体内ではほとんど合成することができないため、食物から摂取する必要があります。

ところがこのビタミンD、実は「脂溶性のステロイドホルモン」で、体内で産生されるものなのです。

ですからビタミンDを、「ビタミン」と呼ぶのは厳密には間違っているようです。

皮膚は太陽光の紫外線を浴びると、コレステロールからビタミンDをつくり出します。

ビタミンDがつくられる代謝の過程は、次のようなものです。

まずコレステロールから「プロビタミンD3」という物質がつくられ、皮膚(表皮内)で紫外線のUVB(紫外線B波)と反応して、「プレビタミンD3」を産生します。

さらに体温によって変性が進み、「ビタミンD3」へと変化してから、肝臓へ運ばれます。

肝臓はビタミンD3を「カルシジオール(25(OH)D3)と呼ばれる成分へと変化させます。

さらに腎臓など、さまざまな細胞で活性型ビタミンDである「ジヒドロキシビタミンD(1-25(OH)2D)」へと代謝されます。

このような代謝の過程をたどって変化しますから、原料であるコレステロールが低値だと、血中ビタミンD濃度も低下する可能性があります。

他のブログ記事でもご紹介していますが、コレステロールはHDLもLDLも身体にとって重要な物質なのです。

ビタミンDは通常の栄養とは異なり、細胞膜を通過し、中枢部である細胞核に働きかけ、さまざまな細胞の働きを指揮する「司令塔」のような役割を担っている重要な物質です。

前述の通り、ビタミンD3は、生物学的にはまだ不活発な状態ですが、肝臓と腎臓で活性型の1,25-ジヒドロキシビタミンD(1,25-dihydroxyvitamin D)へと変換され、カルシウムの吸収、骨の健康状態の保持および、その他多くの重要な健康機能に関わります。[2]

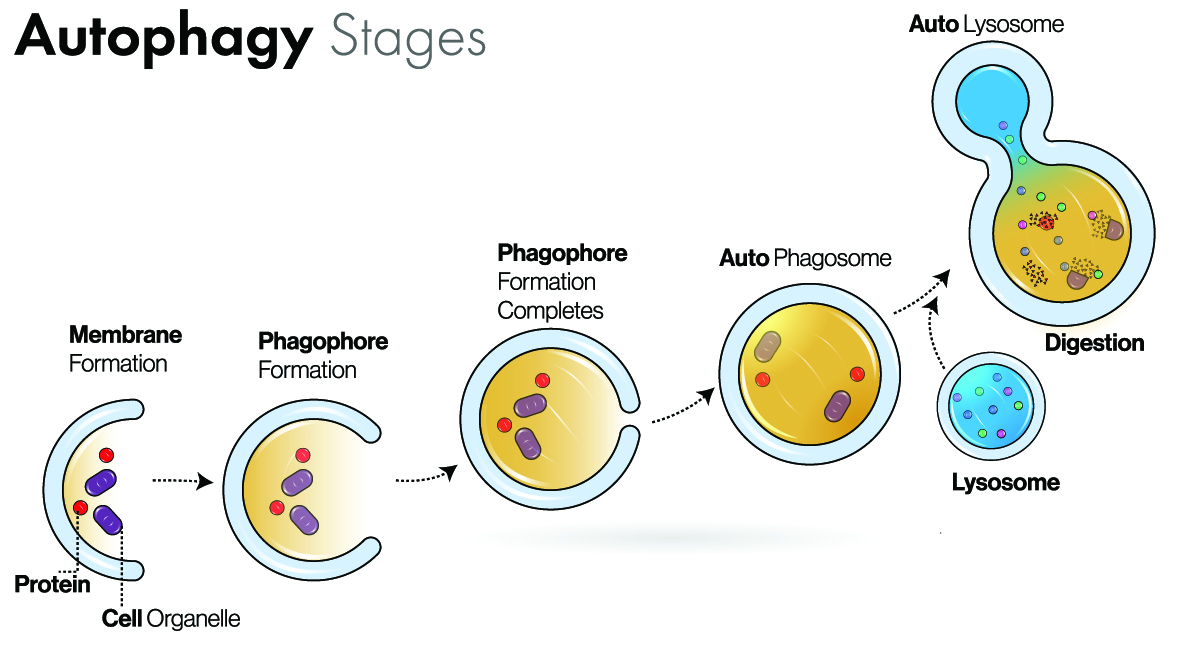

そのため栄養強化食品・飲料にもよく添加されていますが、そのほかにも全身の健康に良い影響を及ぼし、オートファジーを促す働きもあります。

実は、オートファジーはビタミンDによる健康促進効果の基盤なのです。

オートファジーが起こるためには、ビタミンDが必要だからです。

はっきりしたことは分かっていませんが、ビタミンDの受容体が全身に存在するのは、おそらくそれが理由です。

弊社では、1日2食の16時間・間欠断食に加え、最後に物を食べてから12時間が経過した時間帯に屋外で太陽光を浴びてのウォーキングなどの運動を推奨しています。

もちろん、サーフィンでもOKです。

なぜなら、ビタミンDの合成と同時に、オートファジーの活性化につながるからです。

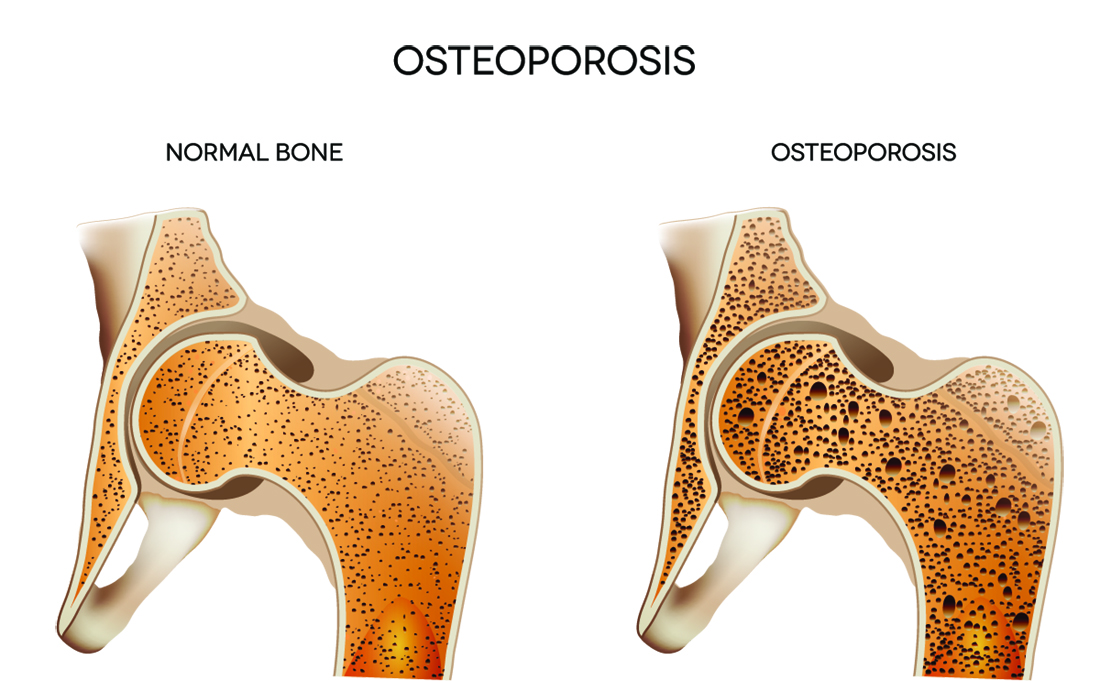

ビタミンDが欠乏すると、骨がもろく柔らかくなり、極端な場合には骨粗しょう症やくる病、さらには糖尿病、うつ病、認知症、心血管疾患などの発症リスクが高まります。

先進国に住むわたしたちは、ビタミンDが不足していることが多いのです。

美白ブームの影響もあり、日差しを避けることが多く、年間を通して十分な日光を浴びることが難しい北半球の緯度の高い地域に住んでいるケースが多いからです。

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(2018年)によれば、20歳以上の成人女性で平均6.5㎍(マイクログラム)、20~40代女性に限定すれば平均4.8~5.6㎍しか食事からビタミンDを摂取できていないと発表されています。

体内のビタミンD濃度を測定する検査は、有効性が疑問視されているため、あまり推奨されていません。

本物の食べ物から摂取するのがベストですが、ビタミンD欠乏を補うのが目的だとしたら、これは量的に至難の業です。

Vitamin D, Capsule, Illustration 3d

サプリメントで毎日1000~2000IU(25~50㎍)補給することで、身体に害をもたらすことなくビタミンDのレベルを上げることができます。

このレベルでは、日焼け止めをせずに日差しを十分に浴びているときでも過剰摂取にはなりません。

食品中に含まれるビタミンDには、きのこ類に含まれるビタミンD2と、魚類に含まれるビタミンD3の2種類があります。

人体で利用されるのはビタミンD3で、ビタミンD2に比べて約3~4倍の生理活性がありますから、サプリメントを利用する場合は、ビタミンD3を選択してください。

Foods containing natural magnesium. Mg: Chocolate, banana, cocoa, nuts, avocados, broccoli, almonds.

さて、ここで重要なのが「マグネシウム」です。

なぜなのか?

ビタミンDもマグネシウムも現代人に不足している栄養素ですが、体内にマグネシウムが不足した状態では、活性型ビタミンDがつくれないからです。

何度もお話ししていますが、マグネシウムは、全身の代謝の過程で補酵素として働き、血圧や神経伝達、筋肉組織など身体の機能維持に欠かせない必須ミネラルなのです。

ビタミンDが代謝される過程でも、補酵素としてのマグネシウムに依存しているわけです。

「日本人の食事摂取基準」によると、マグネシウムの推定平均必要量は、成人・高齢者で1日4.5㎎(体重1㎏あたり)とされており、推奨量はこの1.2倍です。

ですから、体重50㎏の人なら1日あたり225㎎が必要となり、推奨量は270㎎になります。

弊社のお客さまからよく、「スイマグを服用していれば、マグネシウム補給になりますか?」というお問い合わせをいただきます。

スイマグやマリンマグの原料である「水酸化マグネシウム」は、水に解けない性質ですから、小腸で吸収されません。

体内に吸収されないがために、大腸まで届き、優れた緩下剤として働きます。

したがって、スイマグやマリンマグを服用しても「マグネシウム欠乏症」を改善することはできません。

「水酸化マグネシウム」や「酸化マグネシウム」の吸収率は、4%ほどとする米国での研究結果が報告されています。

マグネシウム・サプリメントで吸収率が高いとされているのは、「マグネシウムオイル」「タウリン酸マグネシウム」「クエン酸マグネシウム」などで、吸収率(バイオアベイラビリティ)は大体25%ほどです。

水酸化マグネシウムは4%ほどですから、6倍も吸収率が高いことになります。

水酸化マグネシウムは、マグネシウム欠乏症の予防にはなるかもしれませんが、補充(マグネシウム欠乏症の改善)が目的だとすれば、ほとんど役に立たないということです。

詳しくは、弊社の冊子『大自然の智慧 マグネシウムセラピー』を参照ください。

本書は無償でご提供していますので、弊社公式サイトの「資料請求フォーム」やメール、お電話でご請求ください。

⬇︎⬇︎⬇︎

ところで、一口に「サプリメント」と言っても「グレード(品質)」や「種類(栄養素)」は色々あって、その効果は玉石混交です。

中には、サプリメントで摂取するのは、むしろ有害だとされるものもあります。

弊社では、医薬品と同等レベルの品質管理のもとで、厳選された栄養素を必要なかたちで設計された高品質な製品を選択することをお勧めしています。

そして、自分で使ってみて「効果が感じられる=体調不良を感じない」ことが大切です。

Light drifting, sun kissing.

太陽のキス(日光への暴露)は、ビタミンDの合成以外にも、多くの有益な効果が得られます。

たとえば、日光は免疫系機能を改善するうえで重要な役割を担っており、乾癬(慢性皮膚炎の一種)、多発性硬化症(multiple sclerosis)や喘息といった一連の炎症性疾患及び自己免疫性疾患の発症リスクを低減させる可能性が示されています。[3,4]

日光への曝露は、エンドルフィン(脳内麻薬)の産生量の増加を介して、心理的な幸福度にも良い影響をもたらすことも知られています。[5]

エンドルフィンは分子構造が麻薬のモルヒネに似ており、幸福感や高揚感を高める作用をもっているのです。

スェーデンで行われた研究では、日光を避けていた人たちの死亡率は、習慣的に日光を浴びていた人たちに比べて約2倍高かったという結果も報告されています。[6,7]

Front view of senior woman hiker standing outdoors in nature at sunset.

肌の色はメラニンと呼ばれる色素の量によって変わります。

メラニンは天然の日焼け止めで、紫外線に対する過剰な曝露によって生じるダメージから細胞を保護する作用をもっています。

アフリカ系の人たちの黒い肌には、メラニンが豊富に含まれていることから、紫外線B波を効果的に吸収することができますが、ビタミンD3の産生量は93-97%ほど減少します。

これは、SPFが15もしくは 30の日焼け止めによる効果とほぼ同じです。[8]

訳注:SPF: Sun Protection Factor。紫外線(主に紫外線B波)によって起こる急性炎症に対する予防効果の強さを示す指標。

フィッツパトリックのスキンタイプ(Fitzpatrick skin typing)とは、紫外線に曝露されたことによる感受性を元に、ヒトの肌の色を6段階に分類した尺度である。

フィッツパトリックのスキンフォトタイプ(Fitzpatrick skin phototyping)とも呼ばれる他、省略して、フィッツパトリック尺度(Fitzpatrick scale)や、スキンフォトタイプ(skin phototyping)などと呼ばれることもある。

日焼けの起こり方や、それによる皮膚がん発生のリスク評価、皮膚科の処置や化粧品の反応を評価するためなどに用いられる。1975年にトーマス・B・フィッツパトリックによって開発された。

一方、日照時間が少ない地域に住む人たちにとって、肌の色が白いことのメリットは、より多くの紫外線が透過できることで、それによって、カルシウムの吸収や骨の健康状態の保持に必要となるビタミンD3がより多く産生されます。

前述の通り、ビタミンDが骨粗しょう症の予防において重要な役割を担っていることが、多くの研究で示されています。[9]

また、ビタミンDの欠乏は、慢性疼痛の発症にも関与しており[10]、ビタミンDが欠乏している患者では、欠乏していない患者に比べて、痛み止めの薬が2倍多く必要になることが知られています。[11]

ビタミンDは、がん、多発性硬化症、1型糖尿病、関節リウマチおよびクローン病の発症予防にも寄与するという可能性が示唆されています。[12]

たとえば、血中ビタミンD濃度の低下と結腸がんの発症リスクの増加とのあいだに関係性が認められています(その要因は明らかになっていないものの、カルシウムの摂取量の低下がビタミンD濃度の低下と組み合わさった場合に、その関係がより顕著に現れる)。[13,14]

ビタミンDの欠乏は、脳の発達やメンタルヘルス・精神衛生にも大きな影響を及ぼすことが示されています。

ビタミンDが不足したマウスでは、大脳皮質の発達が遅れることが報告されているのです。[15]

さらに、世界規模で行われた「大腸ガン」の疫学研究に日本人で唯一参加した、東京慈恵医会医科大学の浦島充佳教授は、「普段から血中ビタミンD濃度が不足している患者は、大腸ガン術後の再発率が高い」ことを自身の論文で報告しています。

また14カ国で行われた15件の論文を検証したメタアナリシスのうち、13件の論文が、「血中ビタミンD濃度が上昇すると、大腸ガンのリスクが低減する」と報告しています。[16]

ビタミンD研究の世界的権威の一人で、「ドクター・ビタミンD」と称されるマイケル・ホーリック(Michael Holick)教授は、日光への曝露が不足することは公衆衛生上の大きな問題となるため、日光への曝露を控えることを推奨している現行のガイドラインをすぐに変更する必要があると主張しています。[17]

ちなみに、「ビタミンDが紫外線によって皮膚で作られる」ことを発見したのが、このホーリック教授で、彼がボストン大学在任中のことです。

彼は、血清25-ヒドロキシビタミンD(25-hydroxyvitamin D)濃度を少なくとも30ng/mLに維持するためには、日光を十分に浴びること(日差しが十分でない場合には、ビタミンDのサプリメントを摂取すること)が必要であると考えているようです。

この血中濃度を維持するためには、週に2回もしくは3回程度、腕および脚、そして可能であれば腹部と背中を、肌が少し赤くなるまで日光に直接曝露することが必要です。

このように肌が若干赤くなれば、ビタミンDを15,000-20,000 IU/週ほど摂取するのと同程度に血中ビタミンD濃度を増加させられるでしょう。[18]

そういえば、弊社の「海ガール」は、めちゃくちゃ陽気です 🏄♀️

日焼けした顔は、いつも笑っています。

SunKissingによるビタミンDの影響なのでしょうか!?

生命は「太陽の恩恵」によって生かされています。

その代表例が、ビタミンDなのです!

ちなみにスーパー・ナチュラリストの彼女は、スイマグはもちろん、「タウリン酸マグネシウム」と「クエン酸マグネシウム」、「マグネシウムオイル」、「エプソムソルト(硫酸マグネシウム・入浴剤)」を使い分けているそうです。

もちろん、ベースとなるサプリメントは、「マルチビタミン&マルチミネラル」だということです。

では、ビタミンDの体内における主な働きをまとめておきましょう。

しかし、日焼けは何としても避けなければならない!… ですよね 💦

ビタミンDを十分に産生するのに必要となる日光への曝露時間は、日光を浴びる時間帯、季節、緯度、天気(曇っているか?)、肌の色などによって異なります。

15分が経過した後でも日光を浴びていたいと思った場合には、日焼け止め(少なくともSPF15のもの)を塗り、肌の早期老化を予防し、皮膚がんのリスクを軽減するべきでしょう。

Skin whitening Asian beauty woman touching face comparison between dark tanned skin and fair pale skin.

冬季および夏の早朝や夕方では、紫外線B波は大気圏のオゾン層でほとんど吸収されてしまいます。

赤道付近の地域に住んでいる場合を除いて、長い冬のあいだは、ビタミンDが欠乏しないようにサプリメントを摂取するのがよさそうです。

血清25-ヒドロキシビタミンD濃度を少なくとも30ng/mLに維持するためには、2,000 IUのビタミンDを毎日摂取することが必要となります。

これにより、週に2-3回程度、体表面の25%の肌を、少し赤くなるくらい日光に曝露するのと同程度に血中ビタミンD濃度が増加します。

可能ならば念のため、1年に1度(たとえば、血中ビタミンD濃度がもっとも高くなる夏の終わりに)、医師に血中ビタミンD濃度を測定してもらうのがよいでしょう(あまり推奨されていませんが)。

どうやら「ビタミンDの必要量は食事・食品によって簡単に充足することができる」という考えは間違っているようです。

サーモンのような脂質を多く含む魚や天日干ししたキノコに含まれるビタミンD量は少なく、ビタミンDが強化された食品(たとえば、ビタミンD強化牛乳もしくはジュース)を摂取したとしても、1日の必要量の10-40%以上を補うことは難しいでしょう。

少ないとは言え、皮膚がんを予防する上では、私たちが食べているものは重要です。

The New England Journal of Medicine誌に掲載された論文では、過去5年間に、少なくとも2カ所に扁平上皮がんが見つかった高リスクの患者に対して、ニコチンアミド(ビタミンB3・ナイアシン)を毎日摂取させたところ、再発のリスクが23%減少したという結果が報告されています。[19]

ビタミンB3は、魚類、玄米、エンドウ豆およびアボカドなどに豊富に含まれています。

数多くの研究において、悪性黒色腫(メラノーマ)の発症リスクは、食習慣による影響を受けることが示唆されているのです。

野菜、果物、魚類およびビタミン A、C、D、Eを豊富に含む食品の摂取量が多い人では、発症リスクが低いと報告されています。[20]

したがって、日光への曝露の多寡にかかわらず、私たちが摂取している食品によっても皮膚の特定の細胞が腫瘍細胞へと変異するかどうかが左右されるようです。

この点に関しては、今後さらなる研究が必要となります。

1日2食・16時間のインターミッテント・ファスティングと大腸のお掃除、そして最後に物を食べてから12時間後のウォーキングなどの運動習慣形成に挑戦してみてはいかがでしょうか!?

紫外線が気になる方の屋外での運動は、朝と夕方の紫外線B波(UVB)があまり届かない時間帯がお勧めです。

お勤めの方は、休日の習慣にしてくださいね。

生涯、病気知らずで元気に過ごせるでしょう。

References

1. US Department of Health and Human Services. The Surgeon General’s call to action to prevent skin cancer. Office of the Surgeon General (2014)

2. Holick. M. F. Vitamin D deficiency. The New England Journal of Medicine, 357. 266-281 (2007)

3. Hart, P. H., Gorman, S. & Finlay-Jones. J. J. Modulation of the immune system by UV radiation more than just the effects of vitamin D? Nature Reviews: Immunology, 11.584-596 (2011).

4. Norval. M., Bjorn. L. O. & de Gruijl, F. R. Is the action spectrum for the UV-induced production of previtamin D3 in human skin correct? Photochemical & Photobiological Sciences, 9, 11-17 (2010).

5. Zanello. S. B., Jackson. D. M. & Holick, M. F. An 1mmunocytochemical approach to the study of beta-endorphin production in human keratinocytes using confocal microscopy. Annals of the New York Academy of Sciences. 885, 85-99 (1999)

6. Lindqvist. P. G., et al. Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the Melanoma in Southern Sweden cohort. Journal of Internal Medicine, 276. 77-86 (2014)

7. Lindqvist, P. G., et al. Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the melanoma in Southern Sweden cohort. Journal of Internal Medicine, 280, 375-387 (2016).

8. Matsuoka. L. Y., et al. Sunscreens suppress cutaneous vitamin D3 synthesis. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 64. 1165-1168 (1987).

9. Holick. M. F. The vitamin D deficiency pandemic: approaches for diagnosis. treatment and prevention. Reviews in Endocrine & Metabolic Dis orders. 18. 153-165 (2017)

10. Plotnikoff. G. A. & Quigley, J, M. Prevalence of severe hypovitaminosis D in patients with persistent, nonspecific musculoskeletal pain. Mayo Clinic Proceedings, 78, 1463-1470 (2003)

11. Turner. M. K., et al. Prevalence and clinical correlates of vitamin D inadequacy among patients with chronic pain.Pain Medicine. 9.-979-984 (2008)

12. Holick, M. F. The vitamin D deficiency pandemic. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders (2017).

13. Lappe, J. M., et al. Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition. 85. 1586-1591 (2007)

14. Wactawski-Wende, J., et al. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of colorectal cancer. The New England Journal of Medicine, 354. 684-696 (2006).

15. Groves. N. J., McGrath. J. J. & Burne, T. H. Vitamin D as a neurosteroid affecting the developing and adult brain. Annual Review of Nutrition, 34. 117-141 (2014).

16. J Steroid Biochem Mol Biol. 2016 Dec 16.

17. Hoel, D. G., et al. The risks and benefits of sun exposure 2016. Dermato-docrinology. 8. el248325 (2016).

18. Holick, M. Vitamin D: The underappreciated D-lightful hormone that is important for skeletal and cellular health. Current Opinion in Endocrinology and Diabetes. 9. 87-98 (2002)

19. Chen, A. C., et al. A phase 3 randomized trial of nicotinamide for skin-cancer chemoprevention. The New England Journal of Medicine, 373.1618-1626 (2015)

20. Ombra. M. N., et al. Dietary compounds and cutaneous malignant melanoma: recent advances from a biological perspective. Nutrition and Metabolism, 21.16: 33 (2019)

トップへ戻る

トップへ戻る