人体

Human body

大自然の叡智の結晶・人体

Human body

大自然の叡智の結晶・人体

2023.10.20

カルタゴ(Carthago)は、 フェニキア人によって建設されたアフリカ北部、チュニス湾に臨む古代都市です。

伝承では前9世紀末にテュロスの植民者が建設したといわれています。

その住民をローマ人はポエニ(Poeni)と呼びました。

前6世紀西地中海の通商権を握り、コルシカ、サルディニア、スペインに進出、シチリア西半部を掌握しましたが、同島の覇権をめぐりギリシア人と衝突。

さらに前264年―前146年の3次にわたるポエニ戦争でローマに敗れて属州アフリカに編入されました。

前44年カエサルが市街を再建し、帝政期にはローマに次ぐ大都市として繁栄、キリスト教世界の思想的中心地のひとつでもありました。

そして、5世紀バンダル人に占領され、7世紀末アラブ人によって滅ぼされています。

最盛期の2−3世紀に建設された神殿・劇場・浴場などの遺構がある遺跡はチュニス北郊にあり、1979年、世界文化遺産に登録されています。

Ancient ruins at Carthage, Tunisia with the Mediterranean Sea in the background

一見、何の関係もないお話しですが、この古代史の中に「免疫」の現象が垣間見られます。

紀元前409年、シチリア島西端にあるリリベイロン、現在のマルサラに根拠地を持っ たカルタゴは、大軍を編成してまずギリシャ植民都市のセリヌス(セリヌンテ)を攻略します。

町を完全に破壊し、住民の大虐殺を行なったのち軍を北に進め、北岸のヒメラを占領しました。

3年後には、勢いに乗って、アクラガス(アグリジェント)を落とし、ついにシチリア最大のギリシャ植民都市シラクサを攻撃。

戦争は熾烈を極めましたが、戦線で「ペスト」が発生し、両軍ともに大きなダメージを受け、前406年にはカルタゴは軍を引き上げるに至ります。

8年後の前398年、カルタゴは新しい軍隊を編成し、今度は北端のメッシーナから軍を南下させ、再びシラクサを攻撃。

シラクサ陥落も間近と見えたころ、今回もまた戦線に「ペスト」が発生。

8年前にペストを耐過したシラクサ軍には病人が少なかったのですが、新しく編成されたカルタゴ軍には患者が続出し、戦闘どころではなかったと記録されています。

シラクサの僭王ディオニシオスは、この疫病を利用して敵に甚大な被害を与え、カルタゴに大勝したのです。

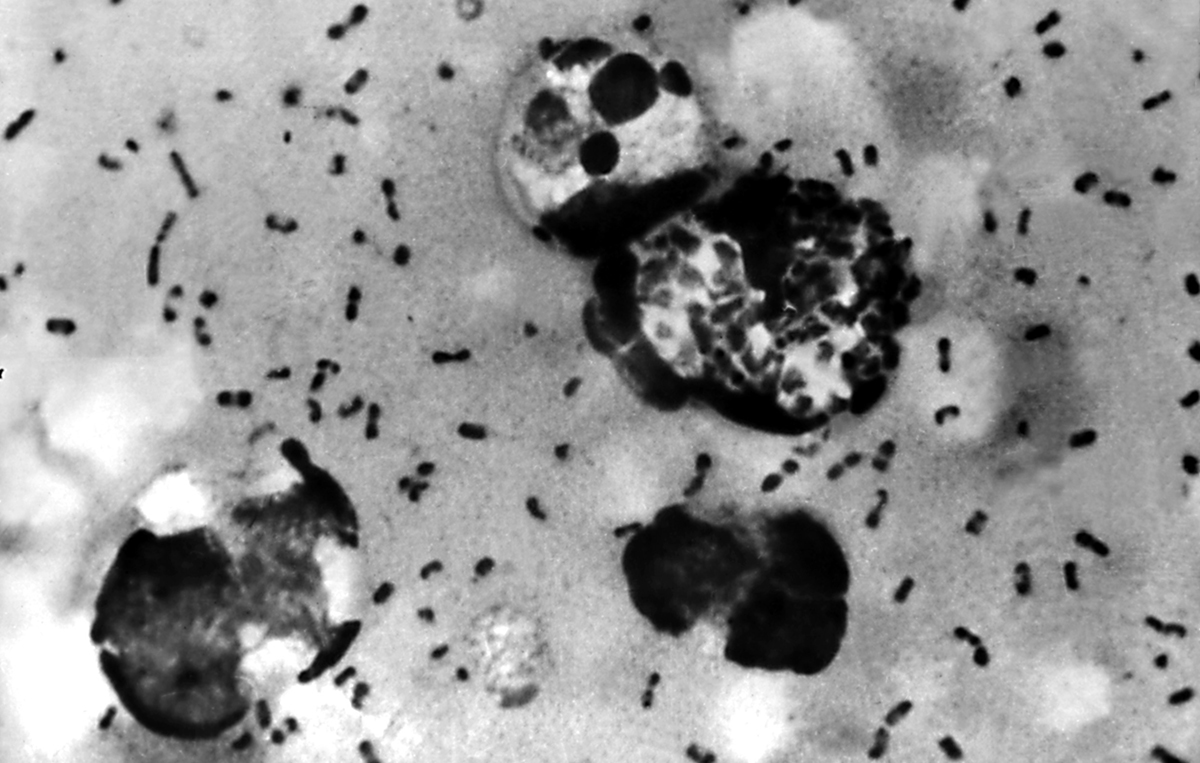

Yersinia pestis bacteria which caused Bubonic Plague. 1965.

「免疫」、すなわち“一度伝染病にかかると二度とそれにはかからない”という現象が歴史に登場する一例です。

中世ヨーロッパで度重なって起こったペストの猖獗(しょうけつ)は、ヨーロッバ史の流れに影響を与えるほどのものでした。

1438年の流行では、イギリスの人口の3分の1が死亡。

しかし患者の看護に当たった修道僧などは、病気にかかっても回復し、ペストの蔓延の さなかにあって二度と発症することがなかったことが語られています。

「免疫」は、まさしく恩寵のようにあらたかだったのです。

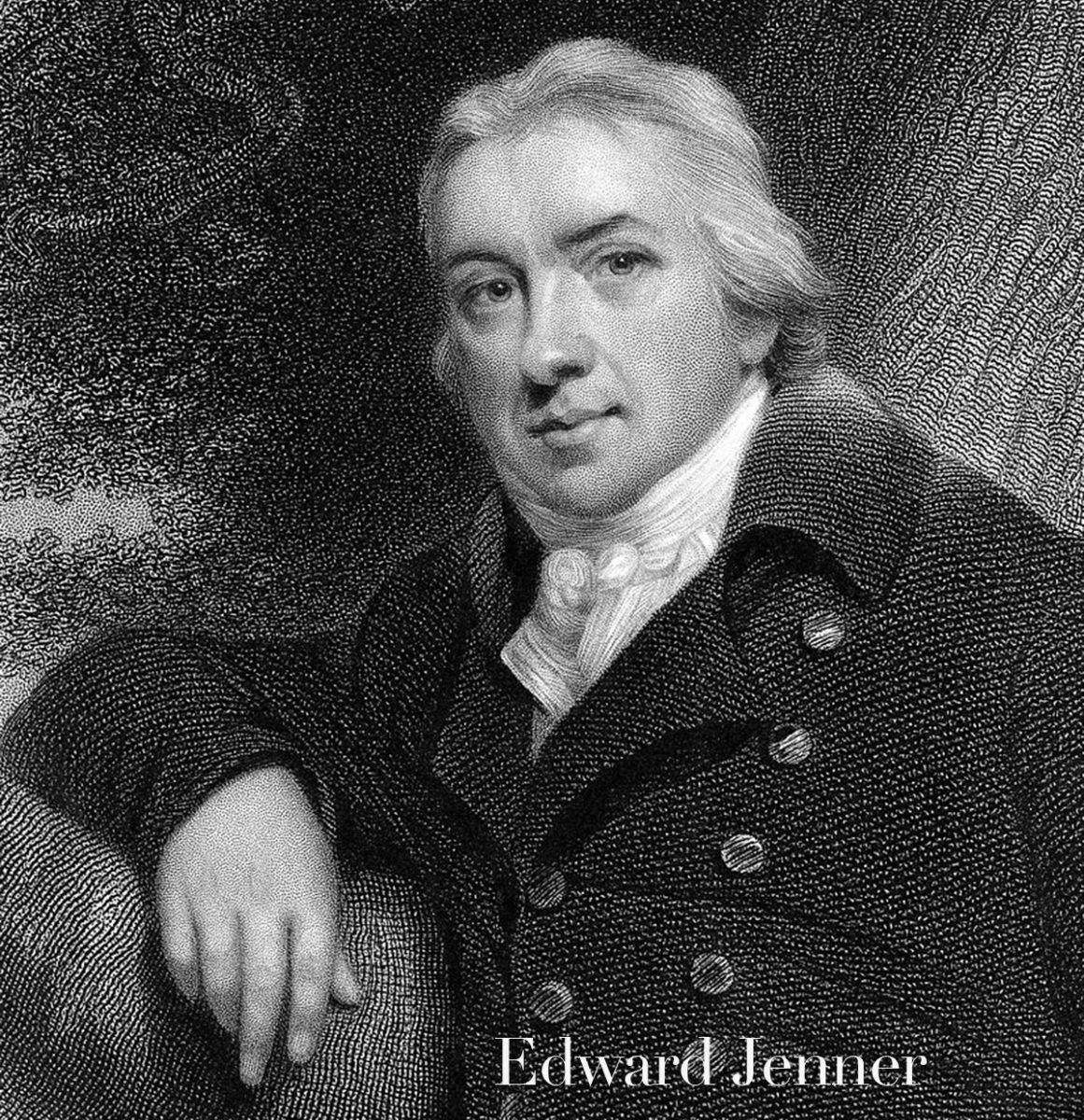

こうした「免疫」を医療に応用したのが、エドワード・ジェンナー(Edward Jenner)の種痘であることは言うまでもありません。

「免疫」は、1980年に、天然痘という疫病を地球上から抹殺することに成功します。

ジェンナーの成功をもとに、「免疫」を生物学的反応の原則として、さまざまな伝染性疾患、狂犬病、鶏コレラ、炭疸などに応用したのがルイ・パスツール、そして免疫の主体として「抗体」という物質が存在することを証明したのがフォン・ベーリングと北里柴三郎ということになっています。

パスツールは、「免疫」 の本質を一度かかったら二度とかからない、すなわち「二度なし(non-récidive)」と定義し、それを一般法則性(loi générale)として確立しました。

19世紀末、まさに近代医学が飛び立とうとしていたころのことでした。

「免疫(immunity)」は、ラテン語のimmunitasからきています。

課役(munitas)から免除されるという意味です。

中世以来、教会領内の住民が、行政上、司法上、国家権力(俗権)によって拘束されないような特権を指す言葉です。

現在でも外交上の特権などによる「免税」の意味でも使われています。

たとえば経済史学者、東京大学名誉教授で西洋諸国における近代資本主義、近代市民社会の研究で知られ、国際的評価を受けた大塚久雄氏の経済史論の中では、この意味でのimmunityの法制史が論考されています。

ウイルス学、感染病理学、日本脳炎の研究で知られた千葉大学医学部教授で学長も務めた川喜田愛郎氏の調査によれば、日本では、明治二十年(1887年 )に「免疫性」という用例が初めて現われ(矢部辰三郎氏)、1890年になって「免疫」なる言葉が使わ“れるようになったと言います。

実は、「免疫」という用語が近代医学の中に入ってきたのはごく最近のことなのです。

Virus attack; defend from the virus.

そうした実用的、医療的な「免疫」の概念が、伝染病とは無関係の、「自己」と「非自己」 の識別の問題として取り上げられるようになったのは、今世紀初頭のことです。

「免疫」の産物である抗体が、病原細菌ではない異種の動物の赤血球などに対しても作り出されることがわかったからです。

北里柴三郎と同様にロベルト・コッホの弟子で化学療法の創始者とも呼ばれる化学者のパウル・エールリッヒ(Paul Ehrlich)は、動物がなぜ自分に対して抗体を作らないのか、言いかえればどうして自分を「免疫」で攻撃しないかを真剣に考え、“自己を毒することの恐怖(horror autotoxicus)”という名言を残しています。

じっさい免疫反応は、病原微生物のみならず異種動物の成分や細胞、動植物由来のタンパク質や多糖類、ピクリン酸とかペニシリンなどのような化学物質、基本的には「自己」 以外のあらゆるものに対して起こり得るのです。

アレルギーと呼ばれている病気、たとえば喘息や花粉症などは、環境の中にいくらでもある平凡な物質に対して起こる免疫反応によります。

実は血液型の差も、免疫系が見分け判断しています。

さらに、移植の拒絶反応に見られるように、同じ人類でありながら、きわめて微細な個人の差をめざとく見つけて、「非自己」として攻撃するのも免疫なのです。

1970年ごろまでの免疫の概念は、「非自己」に対応するシステムとして免疫を捉えることでした。

「自己」に対応する免疫は、アプリオリ(前提又は与件として疑うべきでないこと)に禁止されています。

逆に、すべての「非自己」と反応し得る能力が、完全なセットとして一揃い用意されています。

それを疑うものはありませんでした。

「免疫」が、なぜ「自己」を除外対象としているかについての実験的検証はやがて現われます。

そもそも「自己」とは何なのでしょうか?

これほど神経質なまでに「自己」と「非自己」を区別する必要が本当にあったのでしょうか?

「自己」と「非自己」を区別するような能力は、どこで何が決めているのでしょうか?

その能力に破綻が生じた場合何が起こるのでしょうか?

そして、「非自己」の侵入に対して、「自己」はどのような挙動を示すのでしょうか?

こうした問題こそ、現代免疫学がいま解析の対象としている問題なのです。

分子や遺伝子を扱う現代生命科学の最前線にいるにしては、ずいぶん大ざっばで、ほとんど形而上学的な問題ではないしょうか。

一見巨視的に見えるこれらの問いが、分子、あるいは遺伝子レベルで解かれているというのが現代免疫学の面白いところでもあります。

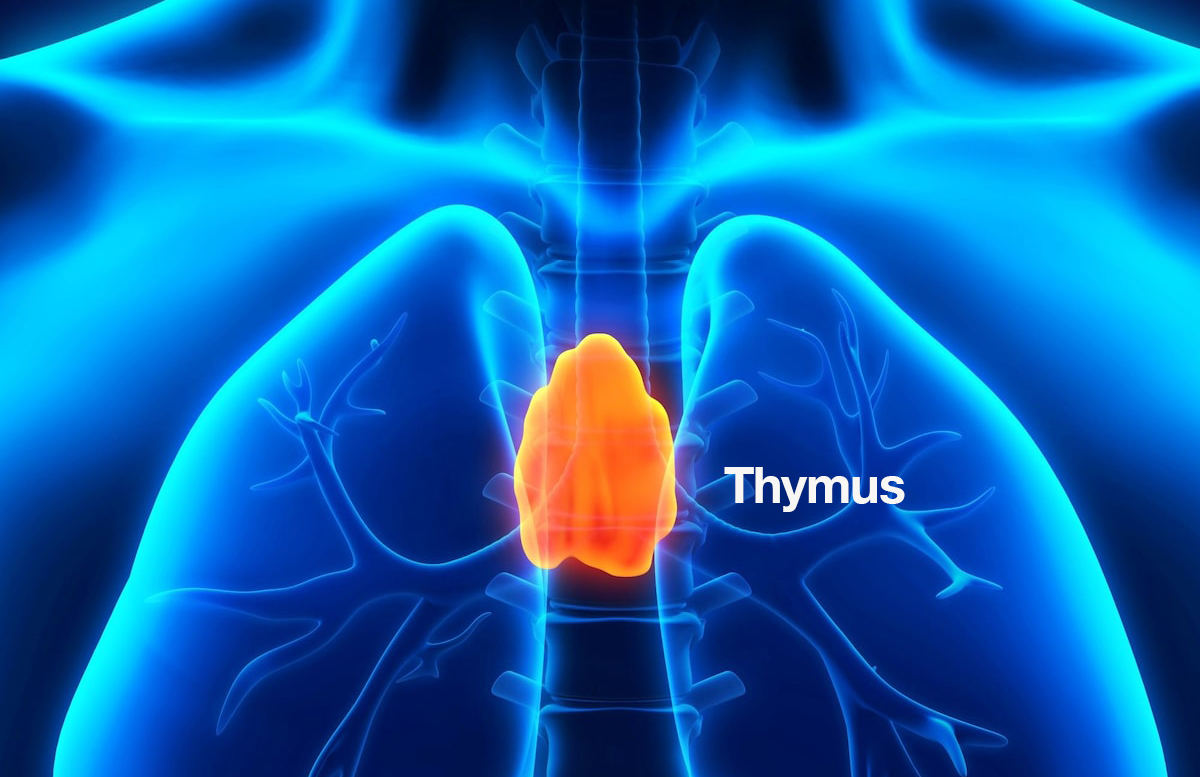

さて、あなたには「胸腺」という臓器が備わっていることをご存知でしたでしょうか?

ウズラとニワトリのキメラ(一般に2種類以上の個体の細胞が1個体に混在している状態またはその個体そのものを呼ぶ)では、ニワトリの中で発達したウズラ由来の細胞は、生後10日から数十日の間に、「非自己」と認識され排除されてしまいます。

ウズラ様の黒い翼は動かなくなり、ニワトリにウズラの行動をさせていた脳は働かなくなってしまいます。

それは、ニワトリの中で免疫系が、ウズラ由来の細胞を見つけだし、攻撃するからです。

ところが、ウズラの神経管をニワトリに移植するときに、やがてウズラの「胸腺」に発達するはずの原基を同時に移植してやると、ウズラの細胞は自己の一部として認められるようになります。

ウズラ由来の色素細胞のために黒い翼が生えたニワトリは、一生キメラのままで生き続けることができるのです。

ウズラ由来の「胸腺」の中で作られる免疫細胞は、「ウズラ」の翼もまた自己の一部であると教えられるからです。

「胸腺」こそ、「自己」と「非自己」を識別する能力を決定する免疫の中枢臓器だということです。

「胸腺」というあまりポピュラーでない言葉が現代医学の中に登場したのは、1960年以降です。

「胸腺」はまたたく間に免疫学のスターとなり、いまでもその魅力は衰えることはありません。

では、胸腺とはどのような働きをするのでしょうか?

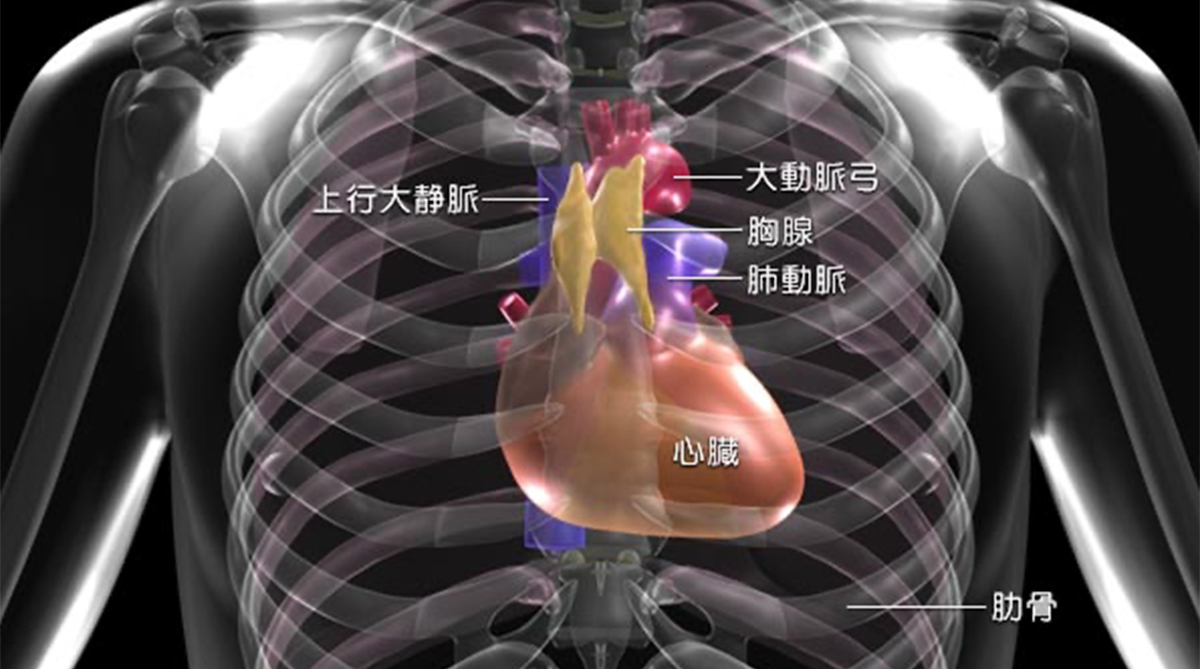

「胸腺」 は文字通り胸の中にある軟らかい白っぽい臓器です。

若い動物では心臓の前面を覆うようにかなり大きな面積を占めています。

人間では十代前半で最大となり、約35グラムに達します。

そして、性成熟後は急速に小さくなるのも特徴です。

ギリシャ人は、若い動物を犠牲に捧げたので、早くから「胸腺」の存在を知っていました。

老いるに従って消失することから、それを「魂の座」と考えたのです。

フランス料理の珍味とされるリー・ド・ボーの食材は子牛の胸腺肉です。

食べると香りがよく、香草タイムの香りに似ていることから、チムス(thymus)という言葉が出来ました。

いまでもフランス料理などで珍重されるので、グルメの方は知っておられるでしょう。

fried thymus gland with braised red cabbage

胸腺の存在は、紀元前40年ごろローマの解剖学者ルフスが著わした『身体の諸部分について』という書物にはじめて記載されています。

しかし、「胸腺」の働きについては、1960年代に至るまで全く不明のままだったのです。

30年ほど前の免疫学の有名なテキストにも、「胸腺」という言葉は一度も現われていません。

「胸腺」の暗黒時代はけっこう長かったのです。

その「胸腺」が注目されたのは、1961年のJ・F・A・Pミラー(J.F.A.P. Miller)博士のごく短い論文によります。

博士は、生後数時間以内のハツカネズミ(マウス)の「胸腺」を摘出して実験を行います。

マウスの新生仔は人間の小指の先ほどの大きさですが、胸の上部から細いガラス管を入れて吸い出すと、心臓を覆うようにして存在する軟らかい「胸腺」だけが吸い出されてきます。

こういう動物をしばらく飼っていると、いろいろなことがわかってきました。

リンバ性白血病を起こし易いマウスで実験すると、白血病が起こらなくなります。

どうやらリンパ性白血病になる細胞は「胸腺」からやって来るらしいのです。

ミラー博士は、さらに「胸腺」摘出動物が感染症にかかり易いこと、異種の動物の赤血球などを注射しても抗体が作られないこと、早死することなどを発見しました。

こうして「胸腺」が免疫反応を起こすために必須の臓器であることがわかったのです。

それから先の進展は早かったようです。

「胸腺」という臓器は、胎生期の初めに、まず上皮性の細胞で作り出されます。

上皮細胞がつながり合ってメッシュ状になったところに、胎生期では肝臓、成熟してからは骨髄から、原始的な造血細胞である「幹細胞」というのが移り住んで、急速な分裂と増殖を繰り返します。

そして幹細胞から分裂してできたリンパ球という細胞が、やがてメッシュの中に充満するようになります。

人間では「胸腺」の重量は、最大になった10代で35グラムです。

そこには通常十億個のリンパ球が住み、他の臓器で見られるよりはるかに活発に分裂を繰り返しています。

「胸腺」の中に充満したリンバ球のごく一部は、血流に乗って、リンパ節とか、牌臓とか、扁桃腺とか、いわゆる免疫臓器と呼ばれているところに移ってゆきます。

Gene Therapy for Cancer Treatment Concept Cancer therapy with T-cell and pipette

この「胸腺」から供給される細胞が、

Thymus(胸腺)のTをとったT細胞と呼ばれるリンバ球です。

T細胞は、いろいろな免疫反応に参加し、ことに「自己」と「非自己」を識別し、「非自己」を強力に排除するための免疫反応の主役となります。

「胸腺」から出てゆく細胞には、すでに役割分担が決まっていて、免疫応答を増強させる働きを持つ「ヘルパーT細胞」とか、逆にそれを抑制する「サプレッサーT細胞」とか、「非自己」の細胞や「自己」の変質した細胞などに直接取り付いてそれを殺す「キラーT細胞」などが含まれます。

いわば実働隊として戦闘可能な頼もしい戦士たちなのです。

Collage of flu COVID-19 virus cells in blood under the microscope. Virus cells or bacterias under microscope. Germs microbe microorganism close-up. macro photography.

この戦士たちは、まず「自己」と「非自己」を見分けなければなりません。

その上で与えられた働きを遂行します。

「自己」「非自己」を見分けるための分子を「T細胞抗原レセプター(T cell receptor TcR)」と呼びます。

それを細胞の表面にアンテナのように備えているのがT細胞と考えればよいでしょう。

「胸腺」というのは、実はこの「抗原レセプター」を発現させる場になっているのです。

ところが、「胸腺」の中で増殖した細胞のすべてが「免疫」に参加するわけではありません。

実は、胸腺で生れた細胞の90パーセント以上、96〜97パーセントもの細胞は、「胸腺」から出てゆくことなしに、そのまま死んでしまうのです。

したがって、「胸腺」は細胞の誕生の場であると同時に墓場でもあるわけです。

ここに群がるように増え続けている細胞の大方は、敵に出会う前に空しく死んでしまいます。

この壮大な無駄と冗長性(余分なもの、余剰がある、重複しているという意味)が、免疫系を特徴づける重要な要素です。

そして胸腺という密室の中では、T細胞に対する「自己」と「非自己」を識別するための、想像を絶する「教育」が行われているのです。

Coronavirus 2019-nCov novel coronavirus concept resposible for SARS-CoV-2 outbreak and coronaviruses influenza as dangerous flu strain cases as a pandemic. Microscope virus close up. 3d rendering.

「自己」というブラックボックスに、「非自己」である「抗原」が入ってくると、やがて「抗体」というタンパク質がつくられる。

「抗体」をつくらせるような物質を「抗原」という。

「抗体」は「抗原」と特異に反応する分子である、というのが免疫の定義になっています。

実は「抗原」とは規定不能なもので、「抗原」が「抗体」を規定するのはナンセンスだという問題を解いたのが利根川進博士です。

利根川博士は、1987年、V(D)J遺伝子再構成による抗体生成の遺伝的原理の解明によりノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

それはさておき、人間ひとりの中には、約2兆個(2×1012)の免疫細胞があり、ほぼ1キログラムの重さになるといわれています。

脳の細胞の総数よりも多いのです。

抗体分子は血清1ミリリットル中に1016分子含まれ、全身には1020分子存在します。

抗体が認識できる抗原の数は、少なく見積もっても1千万種類以上あるだろうとされています。

ということは、すなわち1千万種以上もの異なった抗体分子の有機的集合体として免疫系は存在するのです。

まさにスーパー(超)システムですね!

ところで、これまで成人になると胸腺は萎縮するので、胸腺がなくても大きな問題はないと考えられてきましたが、胸腺摘出効果ははっきりしており、相対的死亡リスクは2倍以上高まることが報告されています。

ハーバード大学が、『The New England Journal of Medicine』に掲載された論文で、胸腺摘出によりその後の免疫機能が低下することを示した研究です。

勿論胸腺摘出が必要だった背景の疾患があり、その影響も存在しますが、それを補正してもリスクは高いと言及されています。[1]

この研究では、様々な疾患で胸腺摘出術を受けた1420人の患者さんと、胸腺摘出術以外の手術を受けた患者さん6021人を追跡し、死亡率、ガンの発生率、発生したガンの種類、とともにT細胞産生や、血中サイトカインを調べています。

これが胸腺でのT細胞産生低下である可能性は、ガンのリスクがやはり2倍程度上昇していることからもわかります。

驚くことに、胸腺摘出を受けた人では罹患するガンの種類が極めて多様になっており、正常免疫システム維持が、成人後も必要であることがわかります。

最後に、新しいT細胞のリクルートについても見ており、予想通り強い低下が認められます。

このように、免疫機能は低下していても、逆に慢性炎症が高まっていることも確認されています。

年齢とともに胸腺は萎縮すると言っても、成人後の胸腺は重要なのです。

中年以降は、「腸管免疫」があなたを守ってくれますから大丈夫ですよ!

免疫系は「自然治癒力」の中心的存在です。

これを維持し、鍛えることで感染症から身を守り、自然体としての美と健康が養われるわけですね。

ところで、新型コロナは変異株が増えており、9月から接種が始まったワクチンには、オミクロン株の一種「XBB.1.5」に対応した成分を含み、さらに変異した「EG.5」や「BA.2.86」などにも重症化予防の効果は期待できるとされています。

インフルエンザワクチンは自費ですが、新型コロナワクチンは今年度まで無償とされています。

さて、接種した方がいいのか、どうしたものかと、迷われている方もいらっしゃるかと思います。

どちらを選択するかは、個人の判断ですが、重要なのはその判断材料ですよね。

政府もマスメディアも十分な情報提供をしていませんから、参考にして頂ければと思います。

COVID-19 vaccine

まず、世界でコロナワクチンを6回も接種した国は、日本しかありません。

また7回目の接種を実施している国は、日本以外にありません。

臨床実験はマウスのみで、人体においてどのような反応が起こるかは未知数です。

つまり、安全性は確認されておらず、日本人が初めての被験者となるという事です。

では、前回までの接種後の状況はどうなっているのか?

2023年5月末時点で、不幸にも接種後6日以内に亡くられた方は2056人、重篤なワクチン後遺症で苦しんでおられる方は2万6000人以上にのぼります。

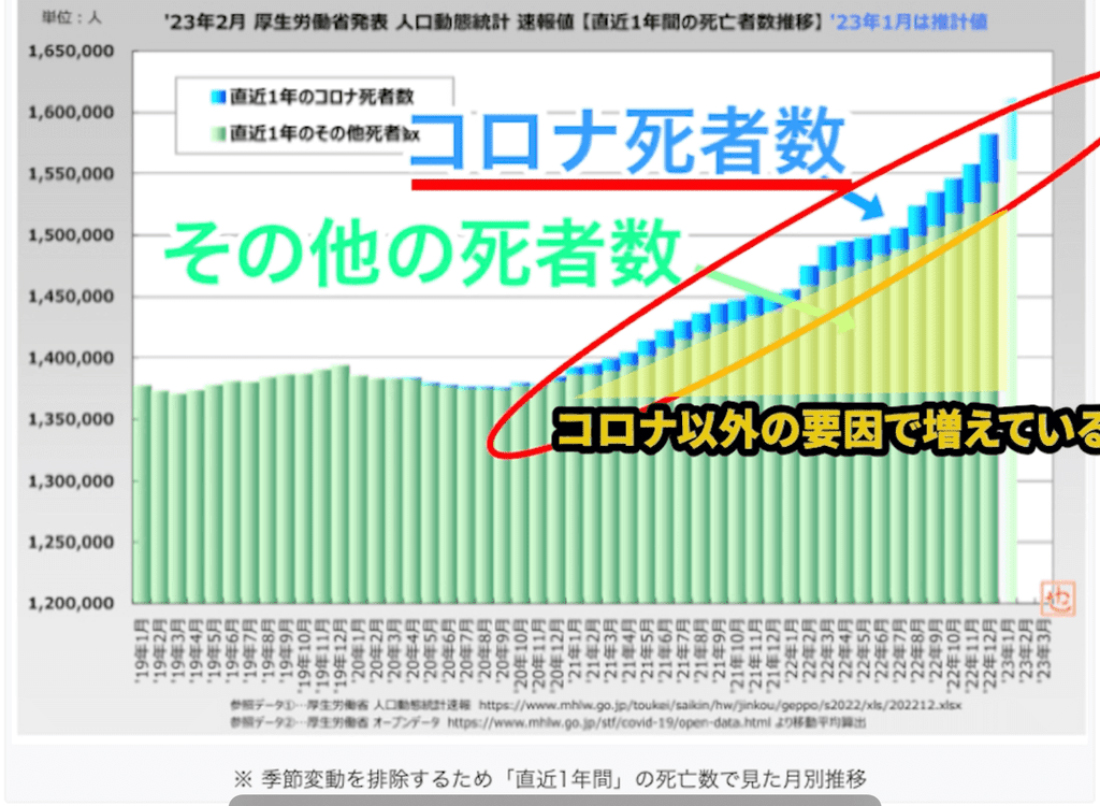

またさらに憂慮すべきは、2022年の超過死亡が激増していることです(国立感染症研究所)。

例年、およそ130〜140万人くらいの人が、事故や病気など、さまざまな死因で亡くなります。

それが2022年は、158万2033人、前年より12万9744人(8・9%)の増加と発表されています。

コロナ死亡の報告数は約3万9000人。

この中には、その死因が、基礎疾患だと疑われる人も多く含まれています。

感染症などの「専門家」は死亡数の増加について「コロナに感染して全身状態が悪化し、コロナ以外の死因で亡くなる患者が増えた可能性がある」などと見解を公表しています。

しかし、そのような理由でそんなに多くの人が亡くなるとは考えづらいことから、多くの研究者や医師、ジャーナリスト、独立系メディアが、その死因がワクチン接種にあるのではないかと糾弾しています。

それでも厚労省は「懸念すべき特定の症状はなし」と報告しています。

2022年11月、「新型コロナワクチン接種と死亡事例の因果関係を考える勉強会」の席で、薬害防止の科学と研究・教育に尽力してきた福島雅典京大名誉教授は、厚労省、マスコミ、国会議員を前に、〝薬害を根絶しなきゃいけないのに隠蔽してどうするんだ!〞と怒りを表明。

この動画はYouTubeからすぐに削除されたものの、複数の言語の字幕がつけられ、200万回以上再生されています。

福島名誉教授は、「副作用の事例研究や薬害防止」研究の日本最高権威の一人です。

京都大学大学院医学研究科が2000年に日本で初めての公衆衛生系専門職大学院として社会健康医学系専攻(SPH)を設置し、その設置時に、正規講座として日本で初めての薬剤疫学分野の教室が設立され、その初代教授として着任したのが、医師であり医学博士の福島雅典氏です。

福島名誉教授は、

・最新の学術論文でワクチンによる健康・生命の危機があることが明らかにされている。

・したがって、ワクチン接種を停止すべきである。

・ワクチンを推奨する日本の学者は「曲学阿世の徒」であり断罪せねばならない。

と主張しておられます。

※曲学阿世(きょくがくあせい)の徒:世に受け入れられやすいように真理を曲げること。曲学は真をねじ曲げた学問、阿世は世間に媚(こ)び諂(へつら)うの意。

あるいは、こちらの記事で報道されている記者会見では、

https://iwj.co.jp/wj/open/archives/518597

〝厚労省は「感染は防げないけども、重症化率が下がる」と主張してきたが、「重症化率を、未接種者とワクチン接種者で比べたデータがあるはずだから、出しなさい」といっても、出さない〞という形で、厚労省の態度には深刻な問題があることを指摘しています。

その上で、〝ワクチン後遺症に苦しむ人々の声に誰も耳を傾けない…そういうふうに、この国はなってしまった。〞

〝核酸医薬なる全く不完全な、薬でもないものをばらまいて。

それで、あえて言いましょう、「殺人」ですよ。

「虐殺が起きた」と言ってもいい。

これは「生物兵器によるホロコースト」に近いんじゃないんですか〞と訴えています。

さらには、その批判の矛先を政府のみならず、こうした「真実」を報道しないマスメディアに対しても向けられています。

安倍内閣で内閣官房参与を務めた京都大学大学院教授の藤井聡氏は、『新経世新聞』(2023年10月8日)のメールマガジンにおいて次のように述べています。

⑴ ワクチンで健康被害・人命被害が出ている可能性は極めて高い。

実際、それを実証的に示す学術論文が出版されていると同時に、日本の医師会も、その因果関係を認めるに至っている。

⑵ 一方で、ワクチンの効果について政府は明らかにしていない。

⑶ そして、こうした事実を、マスメディアは重大な問題として一切報道していない。

というこの三つの事実の存在は、医師で無くとも理解できます。

そうである以上、政府は、福島先生が言うように、構造上、「未必の故意」の下「殺人」を行っているのです。

そして、そういう構造が存在していることを理解しながら(かつ、福島先生にそうであるとしっかりと説明しながら)、それを黙認し続けているマスコミ各社も「未必の故意による殺人」を行っていると言うことができるでしょう…。

※ 未必の故意:犯罪事実の発生を積極的には意図しないが、自分の行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態。

政府は、ワクチン接種との因果関係を徹底的に調査する義務がありますが、厚労省は、福島名誉教授らが要求した、ワクチンの購入契約書や、有害事象の全データ開示を拒否。

アメリカでの裁判に負けたファイザーが全資料を公開していることを挙げ、日本も同じように公開し、科学的に検証する必要性を訴えたものの回答がなかったため、2023年2月に国を相手取った訴訟が始まっています。

また最近になって、ファイザーが自社のワクチンに原価の300倍の値をつけて先進国政府に売っていたことが、イギリスの公共放送BBCが放送したドキュメンタリー番組で暴露され炎上しましたが、日本のマスメディアは一切報道していません。

以上、ご参考まで…。

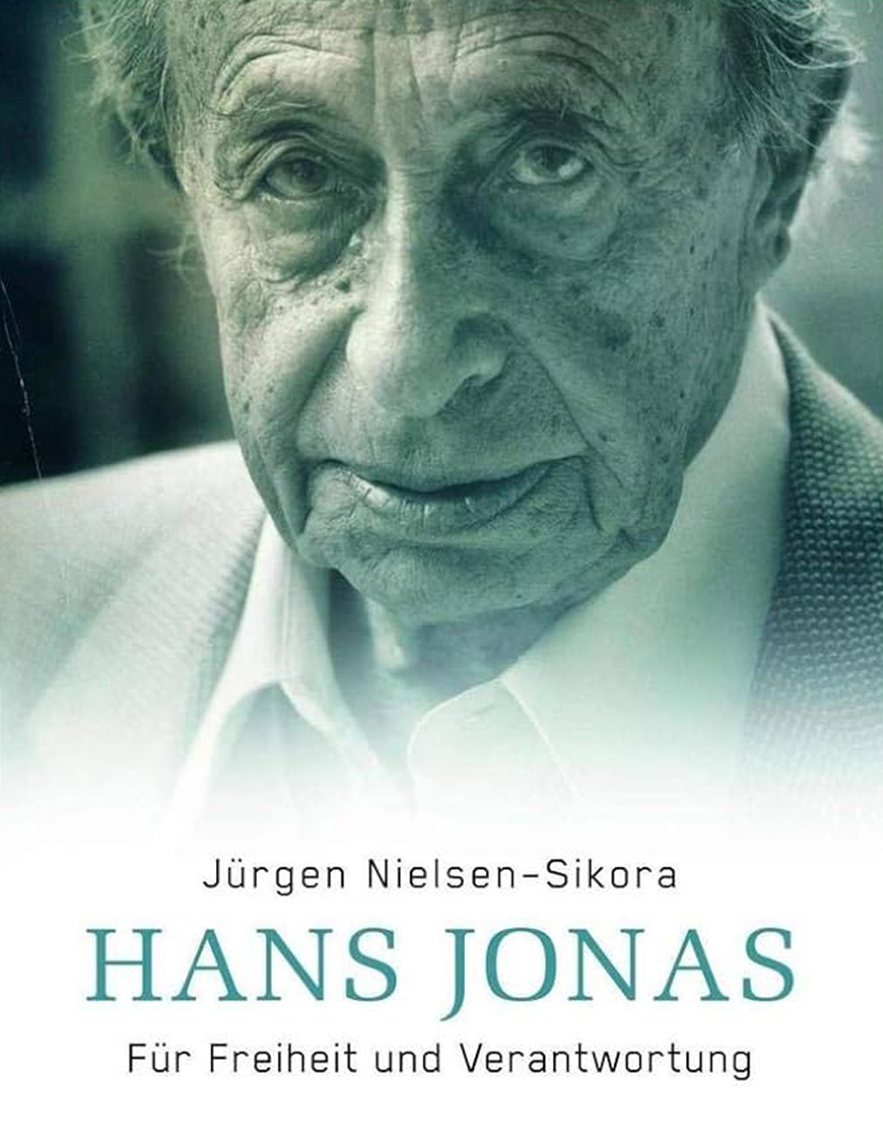

多くの人々は自分たちを押し流してゆく大波に歓呼の声を上げ、

〝 どこへ? 〞という問いを撥ねつける

ハンス・ヨナス(Hans Jonas)

ドイツ生まれの実存主義哲学者。ハイデッガーとブルトマンに学び、ホワイトヘッドのプロセス哲学の影響を受けた。

彼は「科学技術は人類に取り返しのつかない悲劇をもたらす可能性がある」と警鐘を鳴らし、わたしたち現代世代は未来世代に対する責任があり、これから生まれてくる子どもたちの自由を奪ってはならないと、「未来世代への責任」をテーマに研究。晩年は、急激な進歩をつづけるテクノロジーに対し、新たな倫理学が必要であると、その研究に生涯を捧げた。

Reference

1. Kameron A, Kooshesh, M.D., Brody H. Foy, D. Phil., David B. Sykes, M. D., Ph. D., Karin Gustafsson, Ph. D., and David T. Scadden, M. D., “Health Consequences of Thymus Removal in Adults.”, The New England journal of medicine. 2023 Aug 03;389(5);406-417. doi: 10.1056/NEJMoa2302892.

トップへ戻る

トップへ戻る