人体

Human body

大自然の叡智の結晶・人体

Human body

大自然の叡智の結晶・人体

2023.06.16

唐突に恐縮ですが、三保製薬研究所の社内の会話は、一般的な社会環境と比較すると「ちょっと異常」と思われるかもしれません。

男子も女子も〝ウンチ〞や〝オナラ〞の話しを、恥ずかしげも無く普通にしています💨

出が良いの悪いの、色がどうだ、臭いはどうした、といった会話が日常的に飛び交っているのです。

もちろん、家に帰って家族とも平気でウンチやオナラの話しをしています。

皆さんのご家庭ではいかがでしょうか?

わたしたちは、こいう会話が普通にできる家庭環境が「健康的な人生への第一歩」だと真剣に思っています。

こういう会話が「日常的」な社会になって欲しいと心から願っています。

Our staff mascots, Mag chan & Marine chan

さて今回の投稿は、三保製薬研究所が70年にわたり啓蒙活動に取り組んでおります「腸内腐敗(腸内異常醗酵)」についてです。

医療技術や公衆衛生が格段に進歩した今日においても病人は減らず、多くの人が同じ道を辿って亡くなっています。

平均寿命と健康寿命には10年もの隔たりがあり、苦しんで最期のときを迎える人がほとんどです。

さらに国民医療費は異常なほど高騰し、とても豊かな国とは言えない状況です。

現状の医療のどこかに大きな「盲点」や「死角」が存在すると考えざるを得ないわけですが、

では何故病人は減らず増え続けているのか、その見過ごされている根本原因は何なのか?

弊社では先人たちの多くの研究や治験例(実際の治療例)から「腸内腐敗(腸内異常醗酵)」がその一つだと確信しています。

しかし、あまりに多くの人が「腸内腐敗」や「腸内異常醗酵」という言葉すら知らないのが現状です。

弊社の一番の使命は、「予防(Preventive Maintenance)」です。

ですから、ある事象が科学的・医学的に確定していないとしても、「そうである可能性が高い」と支持するエビデンス(科学的根拠)や治験例が存在すれば、警鐘を鳴らして啓蒙を促す立場をとっています。

世の中は、「まだ分からない」ことの方が多いわけですから「転ばぬ先の杖」ですね⁈

したがって本ブログでも、繰り返しこのテーマを取り上げて啓蒙しております。

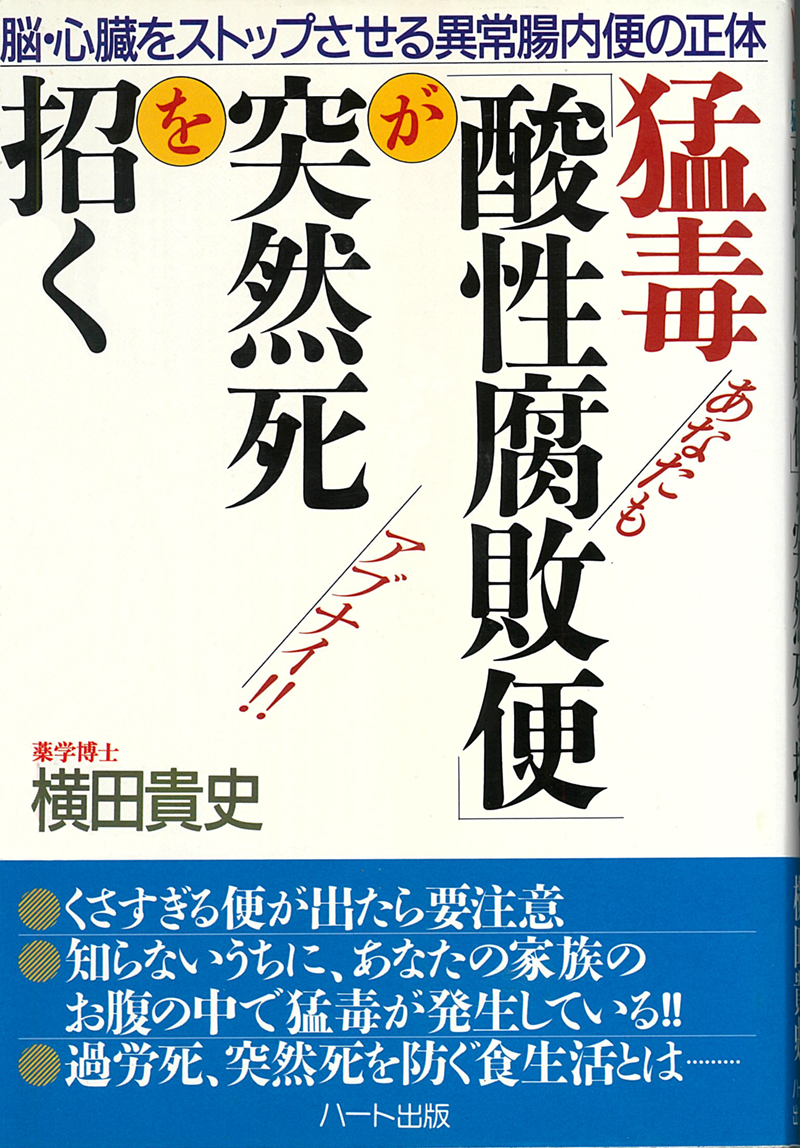

さて、本稿もその一環ですが、今回は腸内の腐敗によってつくり出される〝 酸性腐敗便の恐ろしいまでの悪害 〞について、『家庭の医学』の監修でも知られる横田良助博士と、その研究を引き継いだ息子の横田貴史薬学博士の論考を織り交ぜてご紹介していきます。

本稿は心不全や脳卒中、その他の生活習慣病を引き起こす、「そうである可能性が高い」と考えられる原因についての論説です。

※論説:物事の理非を論じ、主張を述べ、また解説すること。

健康医学の創始者・西勝造の医学研究は、ヒポクラテスやガレノスからその歴史を辿るという膨大なものですが、「便秘」の研究もこの時代の考察から始まっています。

便秘は英語でConstipationですが、その語源はラテン語のConstipoで、「雑沓する」「群集する」「詰まる」という意味です。

わたしたちが食べた「食物」は、口中で噛むことに始まり、それぞれの消化液中に含まれる様々な消化酵素によって分解され、吸収可能な栄養素(例えば、タンパク質がアミノ酸になる)となり、生命・健康を維持・増進する根源となっています。

X-ray of abdomen with contrast

しかし、時に何らかの原因により、消化が十分にできない場合には「腐敗」という現象が引き起こされます。

そして腐敗した食物の残渣が、長い間排泄されずに停滞し、さらには腐敗の際に生じる腐敗産物が強い毒性を帯びている場合、これは生命や健康にとって重大な影響を及ぼすことになります。

ロシア出身の微生物・生物学者でフランス・パスツール研究所(Institut Pasteur)の第3代所長を務め、1908年に『免疫の食細胞説を支持する研究』によってノーベル生理学・医学賞を受賞したイリヤ・メチニコフ(Ilya Ilyich Mechnikov)博士は、次のように言及しています。

腐敗便が人畜の急死と短命の主因であり、

人間(動物)のほとんどの病気および死は腐敗便によって起こる

Ilya Ilyich Mechnikov

よってメチニコフは、〝 死は大腸からはじまる 〞と言及したわけです。

しかしこのような研究報告は、メチニコフだけに限りません。

ヒポクラテスから今日に至るまで、医学の論文を書いた著名の士はすべて、〝 大腸内における便の異常堆積(宿便)を防止することが、将来の疾病に対する予防策として、また既存の疾病の治療策として重要である 〞ことを主張しています。

1900年前後にも多くの研究が報告されており、健康医学の創始者西勝造が著した『便秘 LE CONSTIPATIONS』という書籍だけでも87件の文献が参照されています。[1~87]

しかし何故か現代の医学・医療は、この重要な研究や治験例に見向きもしません。

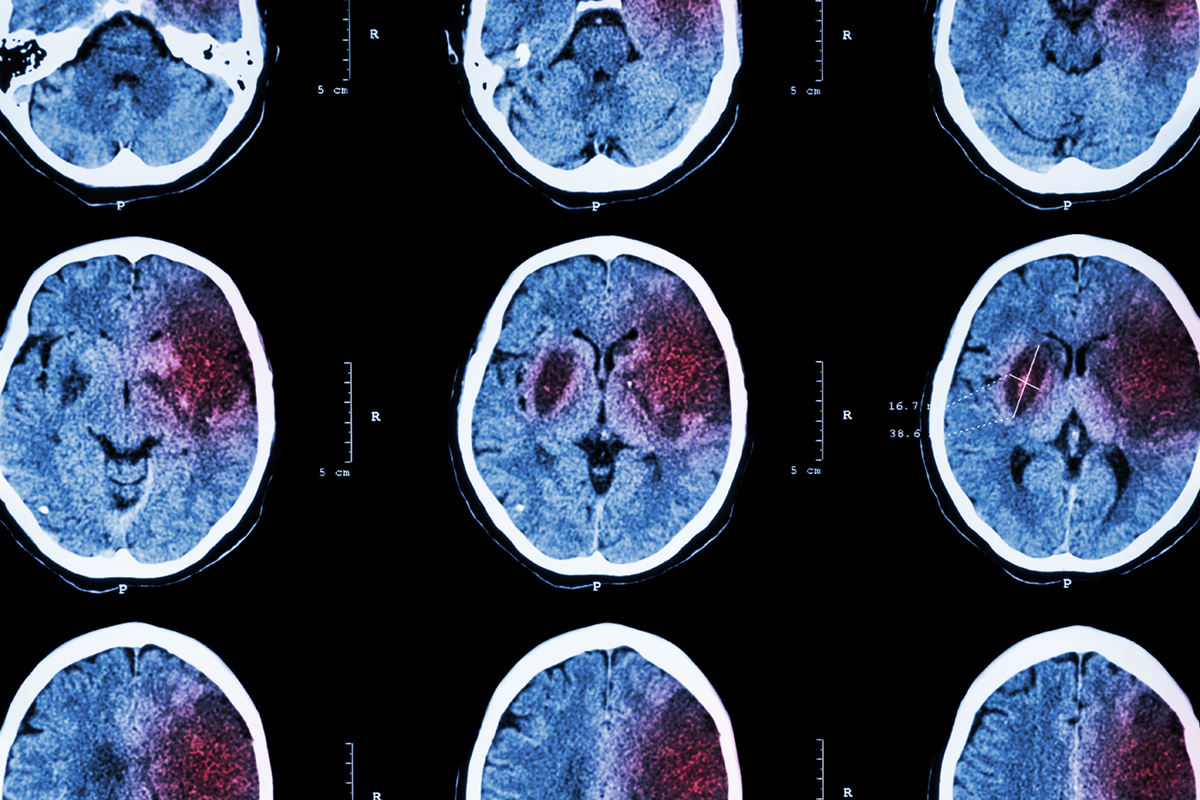

Ischemic stroke : ( CT of brain show cerebral infarction at left frontal – temporal – parietal lobe ) ( nervous system background )

脳卒中は、脳梗塞(のうこうそく)、くも膜下出血、脳出血の3つに分けられます。

脳梗塞とは、脳の動脈が詰まって血液の流れが悪くなり、脳がダメージを受ける病態です。

脳は頭蓋骨によって外力から保護されていますが、頭蓋骨の内側では、外から順番に硬膜、くも膜、軟膜の3枚の髄膜で覆われています。

くも膜と軟膜のすき間は、くも膜下腔と呼ばれていますが、ここには、脳脊髄液という脳を循環している透明な液体と、脳動脈や脳静脈が存在しています。

くも膜下出血とは、このくも膜下腔に出血を起こした状態をいいます。

そして脳出血とは、脳の血管が破れて血液が漏れ出る病態です。

昔から脳溢血(のういっけつ)という言葉がありますが、それは「血が溢(あふ)れる」という意味で、脳出血と同義です。

現在では、脳と腸は関連しているという「脳腸相関(Brain-Gut Interaction)」が明らかになっていますが、西医学では昭和の初期から独自にその見解を示していました。

さらに、腸で発生した有害物質は、血流にのって脳や心臓に決定的なダメージを与えるのです。

慶應義塾大学医学部の川上漸(はじめ)教授らの研究チームが実施した動物実験では、脳出血の原因が便秘にあることを示唆しており、川上博士は以下のように述べています。

腸閉塞が起こった際、一種の毒素が生成され、

これが脳に伝わって脳の血管を破るか、膨張するか、麻痺するかする。

そして腸閉塞に陥らせるものは便秘であり、停滞便(宿便)である。

これはあくまで動物実験ですから、必ずしも人間も同様だとは言い切れません。

倫理上この実験を人間で行うことはできませんから、危険性が示唆されたのなら、用心(予防)するに越したことはない、ということです。

健康医学(予防医学)では脳卒中の時はもちろん、脳軟化症(脳軟化症は低血圧の人に多く、ことに血圧比が11分の6以下の人に起こりやすい)や小児麻痺にも、まず浣腸や洗腸によって排便を促し、滞留便(宿便)の排除を行います。

確かに断食博士甲田光雄医師の臨床における豊富な治験例でも、浣腸をおこなって酸性腐敗便を排出しただけでも、その後の患者の経過が良好となる事例が確認されており、多くの難病患者の命を救っています。

しかし大学病院や一流といわれる医師もこうした治験例を知らないのか、気づいていないのか、そうした処置はなされていないのです。

なんとも不思議なことですね。

『家庭の医学』の監修でも知られる横田研究所の横田良助医学博士も、著書『心臓発作と脳溢血の最大直接因と対策』(横田研究所)の中で、

脳溢血の直接最大の原因は、腸内腐敗による酸性腐敗便であり、したがって、脳出血を起こしたら、何よりもまず酸性腐敗便を排出することが重要である。

と警鐘を鳴らしています。

では、脳の血管を破って、出血を起こさせるほど激烈な打撃を与えるものとは何なのでしょうか?

Hemorrhagic stroke. An artery ruptures, causing more or less extensive bleeding and damaging brain tissue. Brain damage. Neurology. Type of stroke. 3d render

脳出血発作の際、血圧値が異常に上昇して、500〜1000ミリ、あるいはそれ以上の測定不能※なほどの超高血圧波が襲来することが、京都大学医学部の辻寛治教授(元 日本内科学会会頭)らの研究で知られています。

※ほとんどの血圧計が300ミリまでしか目盛りが表示されていません。

なぜなら、人間の血管系は、300ミリまでの血圧には耐えられる作りになっていると考えられているからです。

日本には高血圧の人が多く、脳出血は死亡原因の第4位にランクインしています。

現代の医学では高血圧の原因は不明で、およそ90%を本態性高血圧などと呼んでいます。

残りの10%は腎臓の病気によるものとされています。

西医学では、単に血圧が高いから脳出血の危険があるとは考えません。

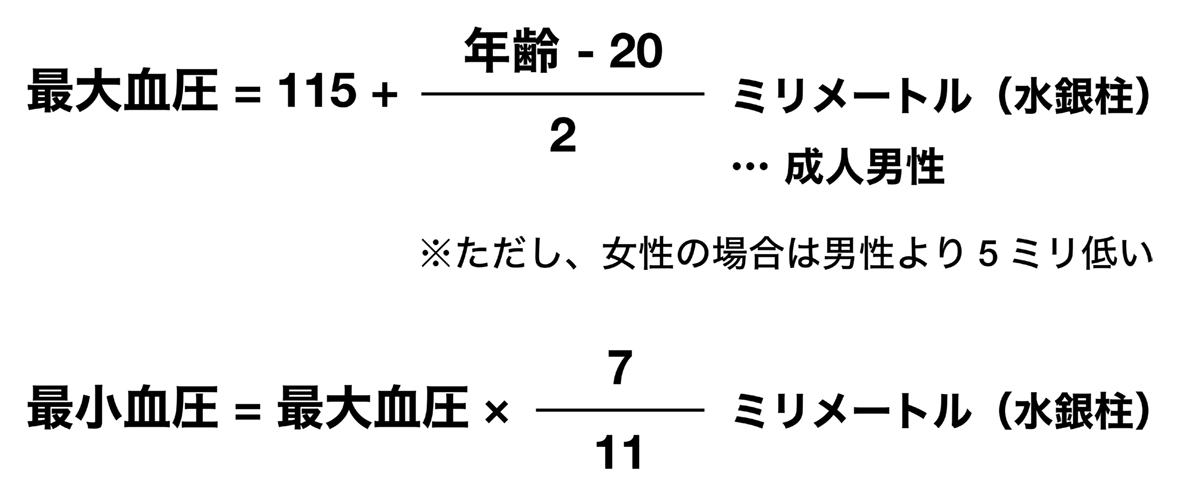

これは血圧を微積分で計算して得られた独自の考え方ですが、脳出血の危険をあらかじめ知る指標ともなるものですからご紹介しておきます。

通常、成人男性では150ミリ(水銀柱)以上を高血圧としていますが、西医学の正常血圧は次の式で求めます。

高血圧症になると最大血圧・最小血圧ともに高くなりますが、最大血圧を1として最小血圧が11分の7の値であれば理想的な状態で、脳出血を起こすことはありません。

逆に最小血圧が最大血圧の11分の8を越すと脳出血になる危険があるというわけです。

ところで、一般的に高血圧の人が脳出血を引き起こす直前には次のような症状があらわれます。

⑴瞳孔が拡大して内方に寄る。温浴に入っても瞳孔が小さくならない。

⑵脈拍が立位と臥位とで同数(健康な状態では臥位の場合2割以上少ない)。

では耐圧300ミリほどの血管に、500〜1000ミリ、あるいはそれ以上の血圧が掛かったらどうなるでしょう?

結果は、明白ですよね。

横田良助博士の研究を引き継いだ息子の横田貴史薬学博士は、この〝異常超高血圧波〞が、脳出血の根本原因であると言及しています。

では、この異常超高血圧波を引き起こす原因は何なのか?

ということですが、驚くことに現代の医学では不明とされています。

高血圧の原因も解らないわけですから当然でしょうか⁈

合理的に考えれば、体内である条件下で産生される物質が原因となって引き起こされるということになります。

心臓発作や引きつけ、てんかん、錯乱、失神などは、その症状が急激に発生しますが、症状の消失も急です。

発作が収まればケロリとして、もとの正常状態に戻ることさえあります。

したがって、〝 その原因物質は特定の臓器で常時多量に産生されているものではない 〞ということになります。

激烈な発作を引き起こす物質は、生体内である条件が整った場合のみ一過性に産生されるもので、ごく微量で非常に激烈な作用を持つものであると想定されます。

さらに、発作時の症状から、その原因物質は、激烈な血管収縮・痙攣作用及び障害作用をもった物質であるとも判断できます。

横田貴史博士は、その原因物質を「タンパク性アミン類」だと究明しています。

またコロンビア大学医学部教授で腎臓疾患に関する研究の世界的権威でもあるレオポルド・リヒトヴィッツ(Leopold Lichtwitz)教授もこの物質について言及し、次のように述べています。

生体内で産生されるあらゆる物質の中で、〝タンパク性アミン類〞以外には、このような激烈な作用を有する物質はありえないし、しかも、タンパク性アミン類の作用は、急死・急変を起こす急性尿毒症と酷似している。

Leopold Lichtwitz

※急性尿毒症;

尿毒症とは、体内で生じた老廃物を濾過して排出する臓器である腎臓の機能が低下し、尿として排出されるべき成分が血液中に溜滞することによって起こる中毒症状です。

重症な腎臓疾患の末期に現れるもので、嘔吐・食欲不振・不眠・頭痛を訴え、遂には昏睡に陥ります。

この尿毒症には急性尿毒症と慢性尿毒症の種類があります。

急性尿毒症は、従来は、急な無尿や高度の乏尿の結果として引き起こされるものだけが知られていました。

ところが、酸性腐敗便の産出吸収によっても同じ症状が発症することが判明。

従来知られていた急性尿毒症が、体外への物質(老廃物など)の出口(腎臓)の故障に起因するのに対し、酸性腐敗便によって生ずる急性尿毒症は、体内への入口での異常事態に起因する病気です。

酸性腐敗が行なわれるのは小腸から大腸にかけてですが、その産生された害毒物質の体内への吸収は、水分の吸収が強力に行なわれる直腸付近が中心です。

また、尿毒症の場合は、血液中の老廃物の濃度上昇は漸増的で徐々に現れるのに対して、酸性腐敗便産出吸収によって生ずる急性尿毒症は、毒性の強いタンパク性アミン類が大量に大腸内に産生され、一度にそれが血液中に吸収されるため、突然現れるケースが多い。

そして、このようなタイプの急性尿毒症が存在することは、現在もなお知られていません。

したがって、リヒトヴィッツ教授は、タンパク性アミン類の泌尿器(腎臓)系疾患に対する害を主に言及していたわけです。

食事の際、肉類など動物性タンパク質の食べ過ぎや体調不良などで消化が十分に行えない状態に陥ると、食べた物は小腸から大腸へ移動し、そこに棲む膨大な数の腸内細菌によって腐敗醗酵が生じます。

つまり、腐ります。

Pieces of sliced meat decaying with mold and fungus growth

健康で正常な状態の腸内は、弱アルカリ性に保たれていますが、腐敗産物が多量に産生され、腐敗の程度が高くなると、トリプトファンというアミノ酸からインドールやスカトール、システインからは硫化水素など、悪臭を放つ強い酸性の物質が産生されて、腸内の酸性化が起こります。

そして大腸内が、強い酸性状態(pH値が5.5〜2.5)になると、タンパク質の分解物であるアミノ酸類が、腐敗菌のもつ酵素の脱炭酸作用※によって、「アミン」と呼ばれる物質に変化するのです。

※脱灰作用:アミノ酸は、その分子構造中にアミノ基(-NH2)とカルボキシル基(-COOH)を持っていますが、その-COOHから、COOの部分が、炭酸ガス(CO2)として外れることによって、アミノ酸が「アミン」と呼ばれる物質に変わる化学作用です。

昭和の初期、循環器系疾患の第一人者であった佐々廉平博士(元杏雲堂病院院長)に師事した横田良介博士は、多くの心臓発作、脳卒中患者の治療を通して、発作時の患者の大腸内に〝強烈な悪臭を放つ便が常在する〞ことを確認しています。

これはガン患者の方も同様です。

Young Asian woman sitting on the toilet bowl and suffering from constipation, diarrhea, stomach ache or cramps. Copy space

両発作(心臓発作、脳卒中)は、トイレの前後に集中して起こることが知られています。

便意を感じ取る部位は直腸です。

直腸は、ドロドロした状態の消化残渣中の水分を強力に吸収して、適度な硬さの便にする働きがあります。

したがって、酸性腐敗便が直腸付近に到達した際には、水分と共に、水溶性物質であるタンパク性アミン類やその他の有害な酸性物質などが、強力に吸収されます。

また肛門付近の腸壁から害毒物質が吸収された場合は、さらに有害です。

この場合、解毒の役割をもった器官である肝臓を通らず、皮膚静脈を介して直接、心臓へ到達するからです。

このようなメカニズムで、タンパク性アミン類が多量に吸収された場合に急性尿毒症を生じ、吐き気や眩暈なども引き起こされるわけです。

このタンパク性アミン類の産出吸収が、脳卒中や心臓発作を始めとする急変による人間(動物)の死を引き起こす主因であり、人間(動物)のほとんどの病気および死の根本原因であり、発端因、誘発因、憎悪化因だと考えられているのです。

科学の世界では、メチニコフが生きた時代には、まだ解明されていなかったメカニズムが徐々に究明されてきています。

肉類を加工処理(燻製や硝酸ナトリウム[発色剤]を使用した塩漬け)することで、ニトロソアミン(nitrosamines)と呼ばれる発がん性物質が産生されます。

Set of different types of sausages, salami and smoked meat with basil and spices on white background.

ハムやソーセージの製造時に使用される亜硝酸ナトリウムや亜硝酸カリウムなどのニトロソアミンを含む発色剤は、胃や腸など、消化した食物が溜まる消化器官系のがん発生率を高めます。

動物実験において、このニトロソアミンが広範な組織に作用し、強力な発がん作用をもつことが示されているのです。[88・89]

つまり、

①肉類や乳製品などの「動物性タンパク質」の摂り過ぎは、小腸で十分消化吸収されずに未消化のまま大腸に到達する。

②これらの食物残渣が、腸内に長く停滞すると大腸内の膨大な数の細菌(マイクロバイオーム)によって分解され、「腐敗発酵」という化学反応が起こる。

③腐敗発酵はインドールやスカトール、メルカプタン、アンモニア、硫化水素、チラミンなどのアミン類他、強い毒性を持った腐敗産物を発生させる。

硫化水素は腸内の酸素を奪って硫酸に変わりますが、この硫酸のために、腸の内容物(便)は「酸性腐敗便」になるわけです。

また硫化水素は、難病の潰瘍性大腸炎との関係も明らかになっています。

③腸内に酸性腐敗便が停滞すると、「タンパク性アミン類」という猛毒が産生され、この物質が異常超高血圧波を発生させ、脳や心臓に激烈な打撃を与える。

このほか、硫化水素から硫酸になる過程において腸内の酸素を奪う結果、腸内は酸素欠乏状態になり、これがまた直腸ガンのような組織の酸素欠乏に由来する病気の原因にもなっていると考えられています。

日本では、つい最近まで「高タンパク質・高カロリー食が健康にとって良い」と主張され、この「カロリー学説」が強く信奉されてきました。

つまり、たくさん食べて栄養を十分摂取することこそが、健康を維持・増進し、病気を防止・治癒するために重要だとしてきたわけです。

亡国病・死病と呼ばれた結核が、栄養の欠乏した状態で多発したことや、戦後の貧しさなどから「栄養の欠乏が病気を招く」と考えられ、公的機関が先頭に立って強力に「栄養の過剰摂取」を宣伝啓蒙、その思想は一種の信仰とも思えるほど色濃く、医学界や一般市民の頭に焼きついてしまったのです。

Animal Protein

そもそもこの学説には致命的な欠陥があります。

それは口から摂取した食物全体のカロリーの量がわかっても、その中のどれだけが実際に体内に吸収されて本当に利用されたのかが皆目わからないということです。

さらに、「エネルギーはすべて同じでなない」という欠陥も露呈していますし、

そして何よりも〝 消化器系の臓器を休ませることの重要性を認識していない 〞ことです。

こうして病人は、増えつづけているわけです。

医学や公衆衛生の進歩により、消化器障害などで3分の1近くも死亡していた7歳までの幼児の死亡率が激減し、幼児の平均寿命は格段に延びました。

そして現在の日本の長寿者たちは、現代医学や栄養学が推奨する食生活をしてきた人々ではありません。

これらが日本を長寿国に押し上げた大きな要因ですが、中年以降の人々の伸びはさほど大きくはありません。

現状の不健康なライフスタイル、特に食生活を鑑みれば、近未来の日本の姿はとても明るいものとは言えません。

平均寿命も健康寿命も、下降線を辿ることになるのは自明の理です。

タンパク質は体内で最も役立つ栄養ですが、時と場合によっては〝酸性腐敗便〞という〝毒物の原料物質〞であるという見方で対処する必要があるのです。

弊社では、繰り返し「動物性タンパク質」の過剰摂取にも警鐘を鳴らしてきましたが、弊社のような弱小企業には、ほとんど影響力はありません。

このブログや弊社刊行の書籍や冊子などをご覧になる方は、ほんのひと握りです。

少なくともキレイな腸内環境さえ維持・改善できれば、余程のことがない限り「生きる自由」を手にしていられます。

わたくしどもは、お客さまの一人ひとりが口伝てで、「キレイな腸内環境」の大切さを広めていって欲しいと願っています。

The resurrected Jesus Christ ascending to heaven above the bright light sky and clouds and God, Heaven and Second Coming concept

狭き門より入れ、

滅びにいたる門は大きく、

その路は広くこれより入る者はおおし、

生命にいたる門は狭く、

その路は細く之を見出す者少なし

Jesus Christ

追伸

下記に掲載した画像は、韓国Seoul在住のお客さま(M.M様)が撮影してお送りくださいました。

Jesus Christが降臨しそうな神秘的で美しい空ですね!

ありがとうございました!

※画像は投稿していただきましたお客様の許可を得て掲載しています

References

1. OEuvres analomiques, physiologiques et médicales de Galien, traduites par Ch.Daremberg. 2 vol., Paris, Baillére, 1856.

2. Les observations de Foreest ont été réunies dans le recueil: Observationum et curationum medicinalium libri XXVIII, 5 volumes, Francfort , 1602-1634.

3. Elliott and Barclay Smith. Antiperistalsis and other muscular activities of the colon.Journal of physiology, Tome XXXI, p. 242.

4. Cannon. The movements of the intestines studied by means of Roentgenray. American Journal of Physiology, Janvier, 1902.

5. Boehm. Die spastische Obstipation und ihre Beziehungen zur Antiperistaltik. Deutsches Archiv für klinische Medizin, 1911, p. 431.

6. Blamoutier. Les mouvements antipéristaltiques normaux et pathologiques de l’intestin. Thése, Paris, 1924.

7. J. Lebon. Contribution à l’étude de la stase côlique et de ses formes cliniques. Thése, Paris, 1924.

8. Guillaume. Sympathique et systémes associés. Masson, 1921.

9. Hurst. Les sphincters du canal alimentaire et leur signification clinique. Archives des maladies de l’appareil digestif, janvier, 1925.

10. Holzkchnecht. Die normale Peristaltik des Kolon. Münchener medizinische Wochenschrift, 23 November, 1909, p.2401.

11. Case. Observations radiologiques sur lapéristaltisme du côlon . Médical record, 7 mars, 1914, p.415.

12. F. Moutier. Physiopathologie de la défécation. Journal médical français, juin. 1922 .

13. Loeper. Leçons de pathologie digestive, Masson, 1914, 3e série. Les réactions gastrôcliques, p. 201.

14. Loeper et Baumann. De l’action de la pepsine sur la motricité du gros intestin. Bull. Et mém. soc. méd. hôp. de Paris. 5, mai 1922. p. 726 ; Presse médicale, 1923.

15. Goiffon. Manuel de coprologie clinique. Masson, 1925.

16. Goiffon. La surdigestion chez les constipés. Archives des maladies de l’appareil digestif. juin. 1911, t. V, p. 303 .

17. Carnot et Bondouy . État de la digestion au niveau du caecum. Soc. De biologie, 11 mai 1918.

18. M. Chiray et R. Stieffel. Les constipations, Masson et Cie, 1933, p. 33-48.

19. Duval. A propos de la péricôlite membraneuse. Arch. des maladies app. dig., mai 1910, p. 252.

20. Roux. Constipation caecale entretenue par des adhérences. Arch. des mal. app. dig., mai 1910, p. 256.

21. Moulier. Maladies des Intestins. Paris, 1926.

22. M. Chiray et R. Stieffl. Les constipations, 1933, p. 49-56.

23. Oddo et De Luna. Sympathéses interdigestives. Archives des maladies de l’apparel digestif, 1926, p. 288.

24. Chiray et Chêne. Les dyspepsies nerveuses. Paris, Masson et Cie 1931.

25. Chiray, Lomon et Albot. La vésicule biliaire. Sa topographie radiologique et clinique, son exploration par le palper abdominal. Presse médicale, 6 novembre 1929, no 89, p.1437-1440.

26. M. Chiray et R. Stieffel. Les constipations, 1933, p. 58-69.

27. Bensaude, Cain et Hillemand. Maladies de l’Intestin, Paris, Masson, 1932.

28. Guillaume. Étude critique et physiopathologie des opérations dirigées contre la constipation et la stase. Gazette des hôpitaux, 7 juillet et 14 juillet 1923.

29. Letulle. Les s rprises de l’appendicite chronique. Presse médicale, 14 déc. 1927.

30. Guy Laroche. L’appendicite chronique avec pus dans l’appendice. Presse médicale, 18 février 1928.

31. Masson. Les léison s du plexus nerveux périglandulaire dans l’appendicite chronique. Société médicale des hôpitaux, 16 juin 1922.

32. Brulé. Sur le diagnostic de l’appendicite chronique. Presse médicale, 13 Novembre 1924.

33. Brulé. et Garban. Presse médicale, 3 mars 1923.

34. Durand et Binet. La typhocholécystite, Masson et Cie, 1931.

35. Lqrdennois : Congrès de chirurgie. 1925.

36. Tremoliéres et Marceau. Péri-entérocôlite et occlusion intestinale. Presse médicale, 24 novembre 1928.

37. Walther. Epiploïte et appendicite. Soc. De chirurgie ; 1905.

38. Jackson. Membranous pericolitis. Surgery, gynecology and obstetric, 1909, p. 278.

39. Lane. The operative treatment of chronic constipation, Londres, 1909.

40. De Martel et Antoine. Les fausses appendicites. Masson et Cie, Paris, 1924.

41. Jacquet, Gally et Poreaux. Le retard du transit iléocaecal et l’hypertonie segmentaire du caeco-ascendant dans leurs rapports avec l’appendicite. Presse médicale, 15 février 1930.

42. P. Duval et R. Grégoire. Technique de la fixation du côlon droit. Colopexie en équerre. Presse Médicale. 1921. no 24.

43. M. Chiray et R. Stieffel. Les constipations, 1993. P. 70-120.

44. Bensaude, Baraduc et Liévre. La constipation chronique de l’adulte et son traitement. In Bensaude. Maladies de l’intestin, Paris, Masson, 1931.

45. Hurst. Constipation and allied intestinal disorders, London. 1919.

46. A. Brauchle. Lexikon der Naturheilkunde, 1931, S. 11.

47. A. Brauchle. Nturgemässe Lebensweise, 1930, S. 68.

48. Delherm et Laquerriére. Traitement électrique de la constipation. Journal médical français, juin 1922.

49. P.P. Mirksch. Rejuvenation, 1933, p. 7.

50. von Weimarn. Grundzüge der Dispersoid Chemie, 1910, S. 82.

51. Trémoliéres ; Côlite muco-membraneuse. In traité de médecine de Roger, Widal et Teissier. Masson et Cie, Paris, 1923.

52. Bensaude, Cottet et Mezard. L’emploi du sous-nitrate de bismuth dans les affections gastro-intestinales et dans certains troubles qui en dérivent. In Bensaude. Maladies de l’intestin, Tome II.

53. Chêne. Les antispasmodiques en thérapeutique digestive. Presse médicale, 5. Décembre, 1931.

54. Delbet. Rôle du Magnésium dans les Phénoménes Biologiques. Monde Méd No. 759. 1929.

55. Delbet etc. Vieillissement et Magnésium. Bull. Acad. de Méd. No. 10. 1930.

56. Delbet etc. Action des Sels Halogénes de Magnésium sur le pH. Urinaire. Bull. Acad. de Méd. No. 104. 1930.

57. Delbet etc. Sels Halogénes de Magnésium et Cancérisation Expérimentale. Bull. Acad. de Méd. No. 12. 1931.

58. Delbet. De l’Elimination du Magnésium par le Bile. Bull. Acad. de Méd. No. 21. 1931.

59. Robinet. Terrains Magn. et Cancer. Bull. de l’Institut Pasteur. No. 23. 1930.

60. Fodêré. Contre-indication du Cl2Mg. Bull. Acad. de Méd. No. 41. 1930.

61. Dufour. Traitement du Cancer par le Chlorine de Magnésium et la Diap hormine. Bull. Soc. Méd. de Hôpitaux de Paris. No. 4. 1931.

62. Jovillier. Le Magnésium et la Vie. Bull. Soc. de Chimie Biol. No. 6. 1930.

63. Dupuy de Frenelle. Le Traitement Méd. Postopératoire de Cancereux. Bull. générale de herapie No. 8. 1931. Consacré an Magn. Prog. Méd. No. 3. 1931.

64. Chiray. Magn. et Cancer. Bull. l’Institut Pasteur. No. 141. 1930.

65. Dr.Victor Pauchet. Chirurgien de l’Hôpital Saint-Michel. Le Cancer, Paris, 1923.

66. The Book of Health. Messrs. Cassell and Co., London, 1884.

67. Lane. British Medical Journal, 27th. Oct., 1923.

68. A. C. Jordan. Stasis and the Prevention of Cancer, British Medical Journal, 25th. Dec., 1920.

69. Metchnikoff. The Prolongation of Life, 1907, p. 42. 69, 71.

70. H. C. Ross. Journal of Cancer Research, 1918.

71. J. Lockhart Mummery. Diseases of the Rectum and Colon, 1923.

72. Barker. Cancer, 1933, p. 166.

73. Samuel Goodwin Gant. Diseases of the Rectum and Colon, 1923.

74. F. Swinford Edwards. Diseases of the Rectum, Anus, and Sigmooid Colon, 1908, p. 263.

75. Adams and Cassidy. Acute Abdominal Diseases, 1913, p. 191-202.

76. William J. Mayo. Mayo Papers, Vol. Ⅳ, 1913, p. 711.

77. Sir Hermann Weber. On Means for the Prolongation of Life, London, 1914, p. 153.

78. Dr. Victor Pauchet. Le Colon Homicide, Paris, 1922.

79. Dr. Jordan. Chronic Intestinal Stasis: A. Radiological Study, London, 1923.

80. Dr. Roger I. Lee, Professor of Hygiene in Harvard University. Health and Disease: Their Determining Factors, Boston, 1917, p. 170.

81. Lane. Reflections on the Evolution of Disease, Lancet, 20th Decembre, 1919.

82. Dr. Leonard Williams, Physician to the French Hospital in London. Minor Maladies and Their Treatment, London, 1918, 4th Edition, p. 111.

83. Sir T. Lauder Brunton, Consulting Physician to St. Bartholomew’s Hospital, London. Therapeutics. “Encyclopoedia Britanica.” 11th Edition, 1911.

84. T. Ellis Barker. Cancer, London, 1933. p. 276.

85. Barker. Cancer, 1933, p. 320.

86. Sir Lauder Brunton. Constipation, “A System of Diet and Dietetics.” London, 1906, p. 13.

87. M. Chiray et R. Stieffel. Les constipations, diagnostic et Traitement, Masson et Cie, Paris. 1933, p. 68-72.

88.Loh. Y. H.. et al. N-Nitroso compounds and cancer incidence: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) -Norfolk Study. The American Journal of Clinical Nutrition, 93. 1053-1061 (2011)

89.Mirvish, S. S. Role of N-nitroso compounds (NOC) and N-nitrosation in etiology of gastric. esophageal. nasopharyngeal and bladder cancer and contribution to cancer of known exposures to NOC. Cancer Letters. 93. 17-48 (1995).

90. “Essais Optimistes” by Ilya Ilyich Mechnikov

91. 川上漸『老衰の原因』中庸出版社

92. 横田良助『心臓発作と脳溢血の最大直接因と対策』横田研究所

93. 横田貴史『猛毒「酸性腐敗便」が突然死を招く』ハート出版

トップへ戻る

トップへ戻る