⒒ 超加工食品は食べ物なのか⁈

2025.05.23

人間はなにひとつ自然がつくったままにしておかない。

人間そのものさえそうだ。

── ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau)

フランス語圏ジュネーヴ共和国に生まれ、主にフランスで活躍した哲学者、政治哲学者、作曲家。これは教育論の名著『エミール』の一説である。人間はあらゆるものを「自然のまま」にしておくのではなく、はみ出した所は切り落とし、足りない所は付け足すなど、何らかの手を加えて調整したり、調教したりする習性があるということ。ルソーはそれを批判しながらも、「自然のまま」を絶対視せず、人が手を加えなければ、より悪い状態になり得ることも示唆している。

自然に手を加える人間 ── 加工の起源

メーカーは、国(厚労省)が認可した添加物を使用しているから安全だと主張するでしょう。

しかし、国が認可したから安全とは言い切れない研究結果が数多く報告されているのです。

たとえば、『British Medical Journal』誌に報告された、それぞれ別のグループによって行われた2つの大規模疫学研究では、たとえ少量であったとしても、超加工食品の摂取は、死亡リスクや心疾患、脳卒中およびガンの発症リスクの増加につながることが明らかにされています。

超加工食品の摂取量が1人前増えるごとに、死亡リスクが18%増大することが示されています。[1〜3]

Foods enhancing the risk of cancer. Junk food

超加工食品の健康リスクとは?

食品添加物の元トップセールスマンで、著書『食品の裏側』(東洋経済新報社)において、加工食品の実態を明らかにした安部司氏によれば〝コンビニやファストフード店などに偏った食習慣の人は、1日に60種以上の食品添加物を摂取することになる〞といいます。

人体(特に肝臓)は、38億年の進化の過程で摂取してきた安全で有効な物質(栄養素など)以外は、毒物として扱い解毒します。

では何十種類もの添加物を毎日、一生涯、摂取しつづけたらどうなるのでしょうか?

人体は、消化・吸収・解毒といった代謝活動に最大のエネルギーを使いますが、消化器官の負荷はそうとうなものになります。

妊婦さんにとって心配なのは、お腹の赤ちゃんへの栄養的悪影響です。

大丈夫なのでしょうか?

そして、クスリと同様に化学合成物質を「複合摂取」したら、どのような影響を人体にもたらすのでしょうか?

化学反応によって、さらに有毒な物質が産生される可能性は十分にあります。

公衆衛生栄養学の第一人者、サンパウロ大学のカルロス・モンテイロ(Carlos Augusto Monteiro)教授の研究では、超加工食品と呼ばれる分類の食品摂取量が増えると、肥満が増えることが究明されています。

そして肥満が増えるほど、糖尿病や心疾患、脳卒中、特定の種類のガン、早死が増えるのは周知の通りです。

加工食品と“超”加工食品の違い

では、この超加工食品とはどのような食品で、加工食品との違いはなんなのでしょうか?

モンテイロ教授らの研究グループは、食品を加工レベルに応じて4つに分類し、健康を脅かす加工食品を特定するためのシステムを開発しています。

この方式は「NOVAシステム」と呼ばれています。[4]

⑴ 食品の長期保存、簡易調理のための加工

これは非加工食品と組成をほとんど変化させない単純な方法で、主に保存性を高め食品の寿命を延ばすことや、調理を簡易化することを目的とした加工。

加工方法として、乾燥、粉砕、焙煎、煮沸、低温殺菌、非食用部分の除去、真空パックなどがある。

この分類の食品例には、低温殺菌牛乳、粉乳、冷凍、缶詰野菜、無塩のローストナッツ、乾燥豆などがある。

⑵ 下ごしらえ、風味づけのための加工

これはグループ⑴のようなホールフードを含まず、食品の下ごしらえや調理、風味づけに使われる食材。

バターやオイルなどの油脂類、メープルシロップなどの砂糖および関連製品、塩などがこれに含まれる。

これらの食材は、主に精製、抽出、圧搾、また塩の場合は採取、蒸発などの機械的加工によって製造される。

⑶ 缶詰、瓶詰

これは加工食品だが「超」のレベルには相当しない。

これらの食材は瓶詰めや缶詰、場合によっては醗酵などの保存技術を用いて、グループ⑴の非加工・最小加工食品に、グループ⑵の食材(脂肪・糖・塩)を加えて製造される。

このグループの加工の主な目的は、グループ⑴の食品の品質保持期間を延ばし、嗜好性(おいしさ)を高めることにある。

このグループの食品の例には、缶詰・瓶詰の豆や野菜、果物、缶詰の魚、塩または砂糖で味つけされたナッツ、塩漬け肉、乾燥肉、燻製肉、伝統的な製法でつくられた新鮮なチーズやパンなどがある。

グループ⑴、⑵、⑶で行われる加工法は、目新しいものではなく、なかには人類が出現する前の時代、今から数千万年前のヒゲオマキザル(現生人類の遠い親戚)にまで遡る方法もある。

これら3つの加工方法の歴史は長く、現代の栄養的災難を引き起こした原因とは考えにくい。

工業製品としての「食品」── その実態

⑷ ペンキやシャンプーと同じ「工業製品」

この分類に該当するのが超加工食品である。

これらが利用されるようになったのはごく最近で、繊維から鉄、蒸気機関、自動車に至るあらゆるものの製造を機械化する大規模産業が発展(産業革命以降)してからのことである。

工業的製法で広範な加工が行われているため、時には食品と見なされず、「超加工製品」と呼ばれることさえある食品である。

ペンキやシャンプーと同じ工業製品だが、消費者の装飾的な美学や衛生観念にではなく、味覚に訴えるよう設計され、カラフルなパッケージに包まれて販売されている。

一般に超加工食品の製造は、大規模な機械によってホールフードをデンプン、糖、脂肪、油、タンパク質、食物繊維などの成分に分解するところから始まる。

主な原材料は、工業生産された高収量作物(トウモロコシ、大豆、小麦、サトウキビ、テンサイなど)や、集約的に生産された畜肉の挽肉やすり身である。

つづいて加水分解(化学分解の一形態)や水素化(水素原子の付加)などの化学的修飾を施されてから、ほかの物質と組み合わされることもある。

またその過程で、さらに工業加工(前揚げ、押し出し、成形など)されたり、また品質保持期間を延ばし、食感や風味、匂い、外観を変えるために、化学添加剤を配合されることもある。

こうした添加物(Food additive)の多くが農産物由来ではなく、石油などの産業に由来する化学物質である。

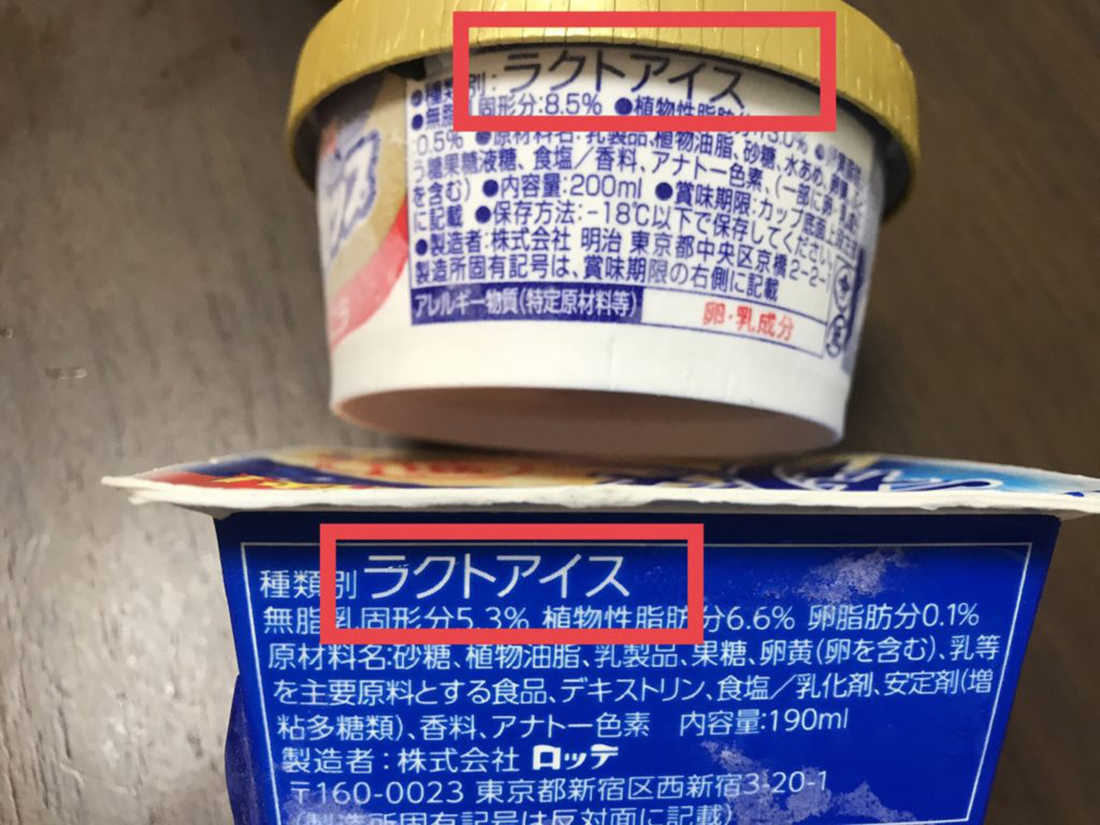

たとえば一般的な超加工食品の一つ、大量生産された市販のアイスクリームの製造に一般的に使用される原材料には、次のような化学物質がある。

⑴ 石鹸や合成洗剤、合成樹脂、香水にも使われる「酢酸ベンジル」

⑵ 染料やプラスチック、ゴムにも使われる「C-17アルデヒド」

⑶ 燃料ガスのブタン由来で、医薬品や殺虫剤、香水にも用いられる「ブチルアルデヒド」

⑷ ひと昔前、病院でアタマジラミの駆除に使われていた「ピペロナール」

⑸ 糊やマニキュアリムーバーにも使われる「酢酸エチル」

そしてリストは、まだまだつづく…。

何を避け、何を選ぶべきか?

石油とシャンプー、ペンキ、超加工食品産業の共通の関心とは、人間の食事をよくすることではなく、製品をより効率的に製造したり、消費者への訴求を高めたりすることにある。

またこれらの産業は、製造上の問題を解決するために用いられる原料や工程までもが共通していることが多い。

アイスクリームは、こうした原材料を含む超加工食品の1品目でしかありません。

では、超加工食品とは具体的にどのような食べ物のことを言うのでしょうか?

⑴ 大量生産され、パッケージされた状態で販売されているパン類・化学調味料で美味しく味付けされ、魅惑的にパッケージされた状態で販売されているスナック菓子類

⑵ 明太子、加工肉、漬物、蒲鉾などの練り物など・コンビニ弁当やおにぎり

⑶ 工業的に生産されたスイーツ類(ケーキやデザートなど)

⑷ 炭酸飲料、甘味飲料

⑸ 新式醸造しょうゆなどの化学調味料

⑹ ファストフード店などで提供されるハンバーガー、ミートボール、チキンナゲット、フィッ シュナゲット、および塩以外の防腐剤(たとえば亜硝酸塩)を加えて再構成したその他の肉製 品(再構成肉)

⑺ インスタント麺、インスタントスープ

⑻ 冷凍食品、常温保存食品

⑼ 砂糖、油脂、および水素添加油脂や加工澱粉、タンパク質抽出物など通常の料理では使用されていないその他の物質を主な材料にした食品や、ほぼそれだけを用いて製造された食品などなど…

多すぎて掲載できないほどの品目があります。

コンビニやスーパーのカラフルなパッケージ商品が並んだ棚を思い浮かべれば、イメージしやすいかもしれません。

それらはすべて「お皿にのった化学合成物質」です。

超加工食品の摂取による悪影響には、さらに以下のような様々な要因が関与しているようです。

⑴ トランス脂肪酸、塩(塩化ナトリウム)、添加糖類、異性化糖(HFCS)といった「エンプティカロリー(カロリーは高いのにもかかわらず、栄養は空っぽ)」が高濃度で含まれている。

⑵ 野菜由来の食物繊維、ビタミンおよびファイトケミカルの含有量が少ない。

⑶ アクリルアミド、ヘテロサイクリックアミン、多環芳香族炭化水素(Polycyclic AromaticHydrocarbons: PAHs)などの潜在的な発ガン性物質を高濃度に含む(一部の製品にのみ該当)。[5]

⑷ 美白剤として使われる二酸化チタン、タルク(錠剤の賦形剤、滑沢剤などの医薬品添加物)、カーボンブラックなどの法的に認可されているが、その安全性が疑われている食品添加物が含まれている。[6]

⑸ ビスフェノールA(bisphenolA:BPA)のような内分泌撹乱物質(環境ホルモン)や発ガン性物質を食品中へと放出する可能性のある素材で包装されている。[7]

アメリカ国立衛生研究所(National Institute of Health: NIH)で行われたランダム化比較試験の結果は、とても衝撃的なものでした。[8]

超加工食品を摂取した期間において、被験者は、エネルギーを1日あたり平均で510㎉多く摂取し、わずか2週間のあいだに体重が1㎏増加。

一方、未加工食品を摂取した期間には、体重が1㎏減少。

2週間で1㎏の体重増をそれほど大きくないと感じるかもしれませんが、この状況が1年間つづくと26㎏増加することになります。

このような体重増加(肥満)が、わたしたちを衰弱させる生活習慣病・慢性病の発症リスクを高めることは、あなたもよくご存知の通りです。

References

1. Rico-Campa. A., et al. Association between consumption of ultra-processed foods and all cause mortality: SUN prospective cohort study. BMJ, 365, 11949 (2019)

2. Srour. B., et al. Ultra-processed intake risk of cardiovascular disease: prospective cohort study (NutriNet-Sante). BMJ. 365, 11451 (2019).

3. Fiolet. T., et al. Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Sante prospective cohort. BMJ. 360. k322 (2018).

4. Monteiro, C. A., G. Cannon, R. B. Levy, J. C. Moubarac, M. L. C. Louzada, F. Rauber, N. Khandpur, et al. “Ultra-Processed Foods: What They Are and How to Identify Them,” Public Health Nutrition 22, no. 5 (April 2019): 936–41.

5. Panel on Contaminants in the Food Chain. Acrylamide in Food. EFSA Journal, 13:4104doi:10.2903/ j.efsa (2015).

6. IARC. Carbon black. titanium dioxide. and talc. IARC Mo1lograpps on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 93, 1-413 (2010)

7. Muncke, J. Endocrine disrupting chemicals and other substances of concern in food contact materials: an updated review of exposure, effect and risk assessment. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 127. 118-127 (2011).

8. Hall. K.D., et al. Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: an inpatient controlled trial of ad libitum food intake. Cell metabolism. 30. 67-77.e63 (2019).

トップへ戻る

トップへ戻る